「リベンジ退職」という言葉を聞いたことはありますか?

最近話題になっているこの退職スタイルは、単なるキャリアアップのための転職ではなく、職場への不満やストレスを背景にした「抗議的な退職」を指します。

では、リベンジ退職とは何なのか?その意味や特徴、なぜ急増しているのか を詳しく解説します。

この記事では、リベンジ退職が起こる理由や共通点のある職場の特徴、実際のエピソードを交えながら、この現象の背景を紐解きます。

さらに、今後の展望として、企業や個人がどのように対応すべきかも考察します。リベンジ退職について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください!

記事ポイント

- リベンジ退職とは何か、その意味や背景、話題になった理由を理解できる

- リベンジ退職をする人の特徴や共通点、どのような職場で起こりやすいかが分かる

- 実際のリベンジ退職のエピソードや事例を知り、具体的なイメージを持てる

- リベンジ退職の今後の展望や、企業・個人が取るべき対策について学べる

リベンジ退職とは何?その概要と背景

- リベンジ退職とは?意味と使われる背景

- リベンジ退職が話題になった理由とは?

- リベンジ退職をする人の特徴と共通点

- どんな職場でリベンジ退職が起こりやすい?

- 実際のリベンジ退職エピソード・事例紹介

リベンジ退職とは?意味と使われる背景

リベンジ退職とは、職場への不満やストレスを抱えた従業員が、怒りや抗議の意図をもって退職する行為を指します。

通常の転職とは異なり、「職場への報復」や「納得できない環境からの脱却」といった意味合いが強いのが特徴です。

従来の退職は、キャリアアップやライフステージの変化など前向きな理由が多くを占めていました。

しかし、リベンジ退職は「会社に対する不満の表れ」として行われることが多く、職場環境の問題が根底にあります。

具体的には以下のような要因が関係しています。

- 不当な評価や昇進機会の欠如:努力が報われないと感じる

- 長時間労働や過度なプレッシャー:心身の健康が損なわれる

- パワハラやセクハラなどのハラスメント:精神的負担が大きい

- 職場文化のミスマッチ:企業方針や人間関係に馴染めない

想定されるケースとして

例えば、ある企業では長年勤めてきた社員が「昇給も昇進もないまま新卒社員と同じ待遇を受けていた」という理由で突然退職しました。

この社員は退職後、SNSで企業の問題を暴露し、多くの共感を集めることに。このように、リベンジ退職は単なる「辞める」という行動以上に、企業の評判や職場環境にも影響を与えるケースが考えられます。

リベンジ退職は、単なる転職ではなく「職場への抗議」としての意味を持つ退職方法です。

企業側がこの現象を軽視すると、人材流出や評判の悪化を招く可能性があります。そのため、労働環境の見直しが求められています。

リベンジ退職が話題になった理由とは?

近年、リベンジ退職が話題になった背景には、労働市場の変化や社会の価値観の変化が関係しています。

特に、SNSの普及による「企業批判の可視化」と、若い世代の「働き方に対する意識の変化」が注目されています。

リベンジ退職が増加し、話題になった理由は以下の点にあります。

- SNSの影響

- 退職者が企業の問題点をSNSで発信し、拡散されやすくなった

- 企業の評判にダイレクトな影響を与え、リベンジ退職の概念が広まる

- 世代間の価値観の変化

- 特にZ世代は「働く環境の快適さ」や「心理的安全性」を重視する

- 不満を抱えたまま働き続けるよりも「職場を変える」という選択肢を取る傾向

- 労働市場の流動性の向上

- 転職が当たり前の時代になり、従業員が不満を理由に辞めやすくなった

- 企業側の採用競争が激化し、より良い環境を求める人が増えた

最近の事例では、大手企業の元社員が「ブラックな労働環境を告発する動画」をYouTubeに投稿し、一気に拡散されました。

その影響で企業のイメージが低下し、新卒採用にも影響を及ぼしたと言われています。

動画要約

1. 優秀な人が辞める理由

- 評価されない環境

努力や成果が正当に評価されない職場では、優秀な人ほど早く見切りをつけて転職する傾向があります。 - 不公平な待遇

無能な社員が優遇され、有能な社員が過剰な負担を強いられる環境では、優秀な人が辞めやすい。 - 劣悪な労働環境

長時間労働や低賃金、休日が少ないなどの労働環境が悪い職場では、優秀な人材が離職するケースが多い。

2. 具体的な口コミの内容

- 口コミ1: 東芝の例では、優秀な社員が早期退職を選び、残った社員の質が低下しているとの指摘。

- 口コミ4: 優秀な社員を「都合の良い存在」として扱うと、本人が気づき退職してしまう。

- 口コミ7: 労働環境が劣悪な会社では、優秀な人材が次々と辞めていき、無能な社員だけが残る。

- 口コミ12: 優秀な人材はコミュニケーション能力が高く、正当に評価されないとすぐに辞める。

- 口コミ18: 職場環境や上司との関係が悪いと、優秀な人でも能力を発揮できず、結果的に辞めることになる。

3. 優秀な人が辞める職場の特徴

- トップダウン型の文化

従業員の声が反映されない職場では、優秀な人材が離職しやすい。 - 成果主義の欠如

年功序列や固定的な給与体系が、若手や優秀な社員のモチベーションを削ぐ。 - 心理的安全性の欠如

職場での人間関係や上司の態度が悪いと、優秀な人材でも耐えられなくなる。

4. 動画の結論

- 優秀な人材を引き留めるには

- 正当な評価と待遇を提供すること。

- 労働環境の改善。

- 従業員の声を聞き、柔軟な働き方を導入すること。

リベンジ退職は個人の行動にとどまらず、社会全体の注目を集めることもあるのです。

Forbes JAPANでも2025年にリベンジ退職の風潮が高まると報じられています。

リベンジ退職が話題になったのは、SNSの普及、価値観の変化、転職市場の活性化など、さまざまな要因が重なった結果です。

今後もこのトレンドは続く可能性が高く、企業側は働きやすい環境を整えることが求められています。

リベンジ退職をする人の特徴と共通点

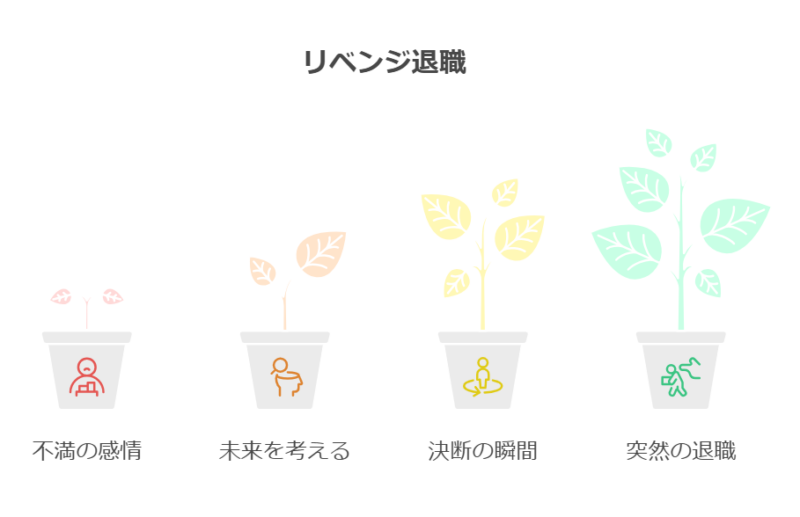

リベンジ退職を選ぶ人には共通した特徴があります。それは、「職場に対する強い不満を持っている」「努力が報われないと感じている」「働き方の価値観が合わない」などです。

特に、ストレスの蓄積が限界に達した人や、職場への信頼を失った人に多く見られます。

リベンジ退職を決断する人の特徴は以下の通りです。

- 不満が長期間蓄積している

- 上司の理不尽な指示やハラスメントを受けている

- 昇給や昇進のチャンスがなく、努力が報われない

- 職場環境に適応できないと感じている

- 会社の方針や価値観が合わない

- 過酷な労働条件(長時間労働・休日出勤)が続く

- 他に良い選択肢があると認識している

- 転職市場が活発で、より良い環境へ移れる自信がある

- リモートワークやフリーランスなど、新しい働き方を選択できる

想定されるケースとして

例えば、10年勤めたベテラン社員が「新入社員とほぼ同じ給与」「昇進なし」「休日出勤の強制」という環境に嫌気がさし、突然退職しました。

その後、彼はSNSで企業の労働環境を告発し、大きな話題となりました。

このように、リベンジ退職をする人は、不満を長く抱えながらも「もう限界だ」と感じたときに、退職という形で行動に移すことが考えられます。

リベンジ退職を選ぶ人は、職場環境への強い不満を抱え、自分の未来を考えたときに「このままではダメだ」と思ったときに決断します。

特に、努力が報われず、理不尽な扱いを受けていると感じる人ほど、突然の退職を選びやすいのです。

どんな職場でリベンジ退職が起こりやすい?

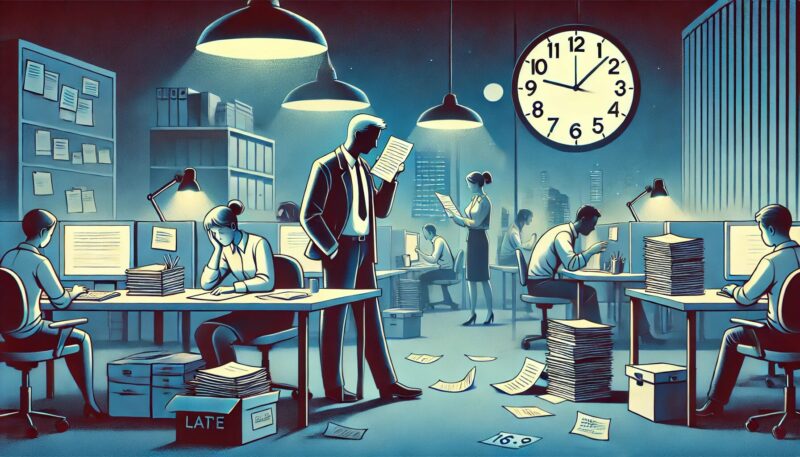

リベンジ退職が発生しやすい職場には共通点があります。それは、「長時間労働が当たり前」「評価制度が不透明」「ハラスメントが放置されている」「従業員の声が届かない」などの要因が揃っている職場です。

リベンジ退職が多い企業の特徴を具体的に挙げると、以下のようなポイントがあります。

- 長時間労働・休日出勤が常態化

- 定時で帰れない、残業が当たり前

- 休暇を取ることに対してプレッシャーがある

- 評価制度が不透明・昇進が公平でない

- 成果を出しても評価されない

- 昇進の基準が不明確で、上司の好みで決まる

- ハラスメントや職場の人間関係の問題

- 上司のパワハラが横行している

- 相談窓口が機能していないため、不満が解消されない

- 従業員の意見が無視される

- 経営陣が一方的に決定し、現場の声を聞かない

- 改善の機会がなく、働きづらさが継続する

想定されるケースとして

例えば、社員が「残業100時間超え」を日常的に強いられ、評価制度もあいまいだったため、多くの社員が退職を決断。

その後、退職者の一部がSNSで労働環境を暴露し、企業の評判が大きく低下しました。

このように、リベンジ退職は職場環境の悪化が引き金となることが多い事が考えられます。

リベンジ退職が起こりやすい職場は、労働環境が厳しく、従業員の不満が解消されない場所です。

企業が従業員の声に耳を傾け、職場改善をしない限り、こうした退職は今後も増えていくでしょう。

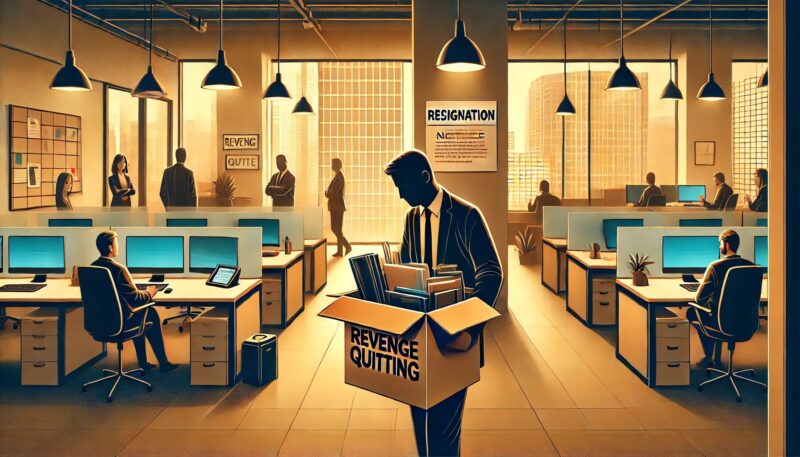

実際のリベンジ退職エピソード・事例紹介

リベンジ退職は単なる転職とは違い、「職場への抗議」という強い意味を持つ退職行動です。ここでは、実際に起こったリベンジ退職のエピソードを紹介します。

リベンジ退職がどのように行われるかはさまざまですが、主に次のようなケースが報告されています。

- 繁忙期に突然退職し、企業に打撃を与える

- ある営業担当者が、最も忙しい時期に退職届を提出し、顧客対応が滞る状況を作り出した。

- SNSで企業批判を行い、評判を大きく下げる

- 長時間労働を強いられた社員が、退職後にTwitterで企業の内部事情を暴露し、炎上。結果的に採用活動に影響を与えた。

- 引き継ぎを拒否し、業務が混乱する

- 退職を決めた社員が、引き継ぎを行わずに去ったことで、プロジェクトが停滞し、顧客対応が滞った。

想定されるケースとして

例えば、10年以上勤めた社員が「自分の評価が低い」と感じ、ある日突然退職。

しかも、会社が最も忙しい繁忙期だったため、業務に大きな影響が出ました。

さらに、その社員は退職後に企業の内情を暴露し、会社の評判を落とす結果に。

このように、リベンジ退職は企業側にも大きなダメージを与える行為となり得る事が考えられます。

リベンジ退職は、「会社に仕返しをする」という意図が含まれるため、ただの転職とは異なります。

企業側が従業員の不満を軽視していると、こうしたケースは今後も増える可能性があるため、労働環境の改善が不可欠です。

スポンサーリンク スポンサーリンクリベンジ退職とは何?メリット・デメリットと今後の展望

- リベンジ退職のメリットとデメリット

- リベンジ退職後のキャリアはどうなる?

- 企業にとってのリベンジ退職のリスクとは?

- リベンジ退職を防ぐために企業ができること

- リベンジ退職は今後も増える?社会的な背景

- リベンジ退職が急増した理由は具体的に何?

- リベンジ退職が特に多い企業の特徴は?

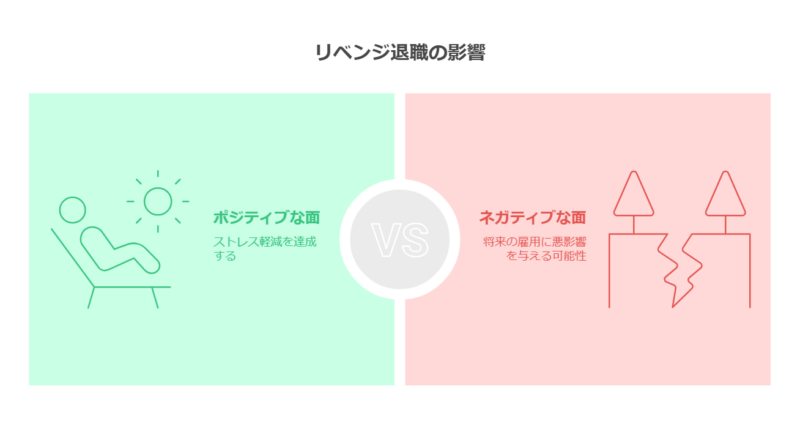

リベンジ退職のメリットとデメリット

リベンジ退職には、ポジティブな面とネガティブな面が存在します。ストレスから解放されるなどの利点がある一方で、次の職場での評価に影響を及ぼすリスクもあります。

リベンジ退職を選ぶことで得られるメリットとデメリットを整理すると、以下のようになります。

メリット

- ストレスからの解放

- 長年抱えていた職場のストレスから解放され、メンタルヘルスが改善する。

- ワークライフバランスの改善

- 過酷な労働環境を抜け出し、自分に合った働き方を見つけやすくなる。

- キャリアの新しい可能性

- 自分の価値観に合った仕事を見つけるきっかけになる。

- 職場へのメッセージとしての影響

- 退職が企業にとっての警鐘となり、職場改善のきっかけになることもある。

デメリット

- 経済的な不安定さ

- 感情的な退職の場合、次の仕事を決める前に辞めることが多く、収入が途絶える可能性がある。

- 次の職場での評価リスク

- 退職理由が「会社への不満」である場合、次の職場でもネガティブに見られる可能性がある。

- 元の職場との関係悪化

- 突然の退職やSNSでの批判などにより、企業との関係が完全に断絶するリスクがある。

- キャリアの一貫性が損なわれる

- 転職回数が増えることで、履歴書上での印象が悪くなることがある。

リベンジ退職は、ストレスからの解放や新しいキャリアの道を開くチャンスになる一方で、計画的に行わなければ経済的リスクやキャリアの不安定さを招く可能性がある。

感情的にならず、事前準備をしっかり行うことが重要です。

リベンジ退職後のキャリアはどうなる?

リベンジ退職後のキャリアは、本人の行動や準備次第で大きく変わります。しっかりと転職計画を立て、スキルを磨けば良い方向へ進めますが、計画性がないとキャリアに悪影響を与える可能性もあります。

リベンジ退職後のキャリアには、以下のような選択肢があります。

- より良い環境への転職

- リベンジ退職をきっかけに、自分に合った職場を見つけ、スキルアップにつなげる。

- フリーランス・独立の道を選ぶ

- 会社に縛られない働き方を模索し、新たなキャリアを築く。

- 一時的なブランクが生じる可能性

- 計画なしに退職すると、次の職場を見つけるまで時間がかかることがある。

- ネガティブな印象を避ける工夫が必要

- 面接時に退職理由をポジティブに伝えないと、採用に悪影響を与えることも。

想定されるケースとして

例えば、リベンジ退職をしたAさんは、前職の環境に不満を抱えていたが、退職後にキャリアの棚卸しを行い、スキルを強化。

結果的に、以前よりも条件の良い企業へ転職することに成功した。一方で、Bさんは計画性のない退職をしたため、転職活動が長引き、貯金が減るという状況に陥る事が考えられます。

リベンジ退職後のキャリアは、転職市場の状況や本人の準備次第で大きく変わる。

成功するためには、感情的に辞めるのではなく、次のステップを明確にしたうえで行動することが大切です。

企業にとってのリベンジ退職のリスクとは?

リベンジ退職は企業にとって、単なる人材流出以上のリスクを伴います。業務の停滞、企業の評判の低下、機密情報の流出など、多くの問題が発生する可能性があります。

企業が直面するリスクとして、以下の点が挙げられます。

- 業務の停滞と生産性の低下

- 突然の退職により、引き継ぎが不十分になり、業務が混乱する。

- 企業ブランドへの悪影響

- 退職者がSNSで会社の悪評を拡散し、企業のイメージダウンにつながる。

- 人材採用への影響

- ネガティブな評判が広まると、新しい人材の確保が難しくなる。

- 機密情報の流出リスク

- 退職者が企業の情報を競合他社に持ち込む可能性がある。

企業にとって、リベンジ退職は単なる個人の問題ではなく、組織全体に影響を及ぼす可能性がある。

従業員の満足度を向上させるための環境改善や、適切な評価制度の導入が求められる。

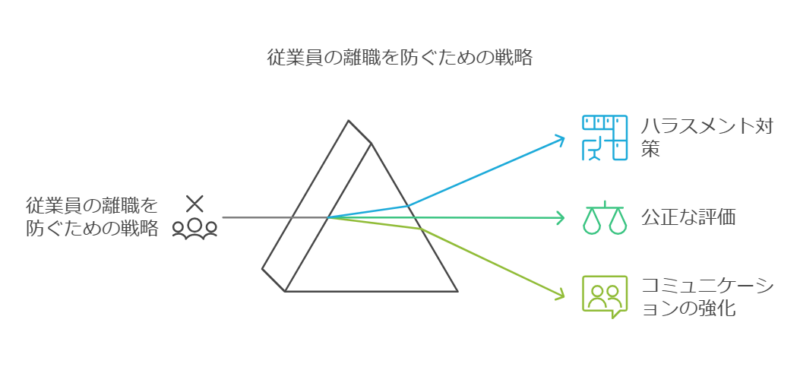

リベンジ退職を防ぐために企業ができること

リベンジ退職を防ぐには、従業員の不満やストレスを軽減し、働きやすい環境を整えることが最も重要です。

ハラスメント対策や公正な評価制度の確立、従業員とのコミュニケーションの強化がカギとなります。

リベンジ退職は、企業側の労働環境や経営方針が原因となっていることが多いため、以下のような対策が効果的です。

- ハラスメントの防止と職場環境の改善

- パワハラやセクハラなどのハラスメントを徹底的に排除する。

- 相談窓口を設置し、従業員が安心して働ける環境をつくる。

- 公正で透明性のある評価制度の導入

- 昇給や昇進の基準を明確にし、納得感のある評価を行う。

- 努力や成果が正当に評価される仕組みを作ることで、不満を軽減する。

- 柔軟な働き方の導入

- リモートワークやフレックスタイム制など、多様な働き方に対応する。

- ワークライフバランスを尊重し、従業員が働きやすい環境を提供する。

- 従業員とのコミュニケーション強化

- 1on1ミーティングを定期的に実施し、従業員の悩みを早期にキャッチする。

- 意見を言いやすい職場文化を作り、問題が表面化しやすい環境を整える。

- キャリアパスの明確化と成長支援

- 従業員が将来を描きやすいようにキャリアプランを提示する。

- スキルアップのための研修制度を充実させ、成長機会を提供する。

想定されるケースとして

例えば、ある企業では、リベンジ退職が相次いで発生。原因を調査したところ、「上司と部下のコミュニケーション不足」「評価制度の不透明さ」が不満の根本原因であることが判明しました。

そこで、上司と部下が定期的に面談を行う「フィードバック制度」を導入し、公正な評価制度に改善。

その結果、従業員のモチベーションが向上し、離職率が大幅に低下する事が考えられます。

リベンジ退職を防ぐには、従業員の働きやすさを追求し、ストレスや不満を未然に防ぐことが重要です。

企業側が積極的に職場環境の改善に取り組むことで、従業員のエンゲージメントを高め、健全な職場を維持することができます。

リベンジ退職は今後も増える?社会的な背景

リベンジ退職は、今後も増加する可能性が高いです。その背景には、労働市場の変化や働き方に対する価値観の変化が大きく影響しています。

企業側の対応次第では、この傾向を抑えることが可能ですが、何も対策をしないとリベンジ退職はさらに広がるでしょう。

リベンジ退職が増加する主な要因は、以下の通りです。

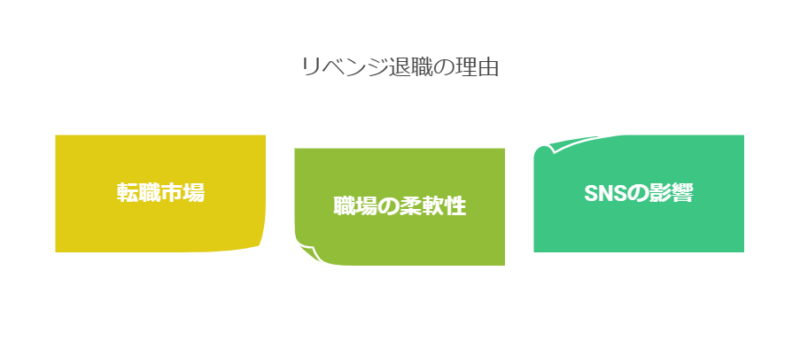

- 転職市場の活性化

- 転職が当たり前の時代になり、従業員が不満を抱えた職場を離れやすくなっている。

- 企業側も人材不足に悩まされており、優秀な人材ほど早く転職する傾向がある。

- Z世代・ミレニアル世代の価値観の変化

- 若い世代は「耐えること」よりも「自分に合った環境を探す」ことを重視する。

- ワークライフバランスや心理的安全性が確保されていない職場には、早い段階で見切りをつける。

- SNSや口コミサイトの影響

- 企業の評判が簡単に拡散される時代になり、悪い職場環境が可視化されやすくなった。

- 退職者が企業の内情を暴露することで、さらなるリベンジ退職を誘発するケースも増えている。

- パンデミック後の働き方の変化

- リモートワークが浸透したことで、オフィス勤務の負担を感じる人が増えた。

- フレキシブルな働き方を求める人が増え、柔軟性のない職場からの離職が加速している。

想定されるケースとして

例えば、大手企業A社では、数年間にわたってリモートワークを導入していました。しかし、突然「完全出社義務」を発表。

これに反発した従業員が次々と退職し、SNS上では「ブラック企業」というレッテルが貼られました。

このケースのように、企業が時代の変化に対応できないと、リベンジ退職の連鎖が生まれることが考えられます。

リベンジ退職の増加は、働き方の価値観の変化や転職市場の拡大、SNSの影響など、さまざまな要因が絡んでいます。

企業がこれらの変化に適応しない限り、リベンジ退職は今後も増えていく可能性が高いでしょう。

逆に、柔軟な働き方や公正な評価制度を整えることで、リベンジ退職を防ぐことは十分可能です。

リベンジ退職が急増した理由は具体的に何?

近年、リベンジ退職が急増している背景には、労働環境の変化や従業員の価値観の変化が大きく関係しています。

特に、「転職市場の活性化」「職場の柔軟性の欠如」「SNSの影響」などが主な要因となっています。

リベンジ退職が増えた具体的な理由を以下にまとめます。

- 転職市場の活性化と人材の流動化

- かつては「一つの会社に長く勤める」ことが美徳とされていましたが、現在は転職が一般的になり、従業員が不満を感じたらすぐに辞めやすい環境になりました。

- 特に、エンジニアやマーケティング職などの専門職では、より良い条件の企業へ移ることが容易になっています。

- 働き方の価値観の変化

- ミレニアル世代やZ世代は、「耐える」よりも「自分に合った環境を選ぶ」ことを重視する傾向があります。

- 過酷な労働環境や理不尽な上司のもとで働くよりも、早い段階で職場を変えることを選ぶ人が増えています。

- SNSによる職場環境の可視化

- Twitterや口コミサイト(Glassdoorなど)を通じて、企業の内部情報が容易に拡散されるようになりました。

- 退職者が企業の悪評を投稿することで、リベンジ退職が社会的なトレンドとして広がる一因になっています。

- リモートワークからの出社強制による反発

- パンデミック中にリモートワークが普及した後、多くの企業が「完全出社」に戻したことで、働き方の柔軟性が失われました。

- これにより、以前よりも働きづらさを感じた従業員が退職を決断しやすくなった。

- 評価制度の不透明さと不公平感

- 「努力が正当に評価されない」「昇給や昇進の基準が不透明」といった不満を持つ従業員が増加。

- こうした状況に耐えかねて、退職と同時に企業批判を行うケースが増えている。

想定されるケースとして

例えば、リモートワークの継続を求める従業員の声を無視し、突然「出社100%義務化」を発表。

この決定に対し、多くの社員が反発し、リベンジ退職を選択しました。その後、SNS上で「ブラック企業」として拡散され、企業の採用活動にも大きな影響が出る事が考えられます。

リベンジ退職が急増している背景には、労働市場の流動化や働き方の変化、SNSの影響などが関係しています。

企業がこれらの変化に適応しない限り、リベンジ退職は今後も続く可能性があります。

リベンジ退職が特に多い企業の特徴は?

リベンジ退職が多発する企業には、いくつかの共通した特徴があります。それは、「長時間労働が常態化」「評価制度が不透明」「ハラスメントが放置されている」「柔軟な働き方に対応できていない」などです。

リベンジ退職が特に多い企業の特徴を具体的に整理すると、以下のようなパターンがあります。

- 長時間労働・休日出勤が常態化

- 定時で帰れない、サービス残業が当たり前の環境。

- 有給休暇が取得しづらく、従業員のストレスが溜まりやすい。

- 評価制度が不透明で昇進に公平性がない

- どれだけ努力しても昇進・昇給の基準が不明確。

- 上司の好みや社内政治によって評価が決まる。

- パワハラ・セクハラなどのハラスメントが放置されている

- 上司からの圧力や嫌がらせが日常的に行われている。

- 社内の相談窓口が機能しておらず、問題が改善されない。

- 従業員の意見が反映されないトップダウン型の経営

- 経営陣が一方的に決定を下し、従業員の意見が無視される。

- 改善の機会がなく、働きづらさが継続する。

- 柔軟な働き方に対応できていない

- リモートワークを禁止し、完全出社を義務付ける。

- フレックスタイム制度がなく、従業員のライフスタイルを考慮していない。

リベンジ退職が特に多い企業は、従業員に対する配慮が不足し、不満が解消されない環境が整っている企業です。

企業が従業員の働きやすさを考えず、改善策を講じなければ、リベンジ退職は今後も増え続けるでしょう。

スポンサーリンク総括:リベンジ退職とは何か?今後の働き方に求められる変化

リベンジ退職は、単なる転職ではなく、職場への不満や怒りを背景とした退職行動です。

現代の労働環境や価値観の変化により、今後も増える可能性があります。企業側は、従業員の声に耳を傾け、職場環境の改善を進めることが求められます。

一方で、個人としても感情的な判断ではなく、キャリアの選択肢を広げるための戦略的な退職を意識することが重要です。

以下に、リベンジ退職をめぐるポイントを整理しました。

- リベンジ退職は、職場への不満やストレスが限界に達した結果として起こる

- 転職市場の活性化により、従業員が不満を理由に辞めやすくなっている

- Z世代・ミレニアル世代は、耐えるよりも働きやすい環境を求める傾向が強い

- SNSや口コミサイトの影響で、企業の労働環境が可視化されやすくなった

- パワハラやセクハラなどのハラスメントが放置されている企業で発生しやすい

- 長時間労働や休日出勤が常態化している企業では、離職率が高くなりやすい

- 評価制度の不透明さが、不満を持つ従業員のリベンジ退職を引き起こす要因となる

- 繁忙期に突然退職することで、企業に大きな影響を与えるケースもある

- 退職後にSNSで企業の内情を暴露することで、企業ブランドにダメージを与えることもある

- 企業側は、透明性のある評価制度や柔軟な働き方の導入が求められている

- 定期的な1on1ミーティングやフィードバック制度が、リベンジ退職の予防につながる

- 転職を考える際は、感情的にならず、キャリアプランを明確にすることが重要

- 退職後のキャリアを成功させるには、スキルアップや市場価値の向上が不可欠

- 今後もリベンジ退職は増加する可能性が高く、企業の対応次第で抑制できる

- 従業員と企業双方が歩み寄ることで、より健全な職場環境の実現が可能になる

関連記事

賃上げと世代間格差の現実:若手優遇と中堅層の課題を徹底解説

賃上げの進展が注目される一方で、世代間格差が拡大中。若手優遇、中堅層の賃金停滞、初任給の引き上げ、生涯賃金への影響を徹底解説します。