ホリエモン「週刊文春は廃刊すべき」発言の真意とは?広告モデルの闇を暴く

週刊文春の廃刊をめぐる論争が激化しています。その背景には、近年続く報道の信頼性への疑問や、広告モデルの不透明さに対する批判が積み重なってきたことが挙げられます。

特に、中居正広氏に関する報道では誤報が発覚し、訂正対応の遅れがさらなる炎上を招きました。

こうした問題が表面化する中、ホリエモン(堀江貴文氏)はSNSで「週刊文春は廃刊すべき」と発言。

彼は、週刊文春の報道姿勢や広告ビジネスの在り方に疑問を投げかけ、「絶対に引かない」と予測する理由についても言及しています。

では、なぜ週刊文春の存続がこれほど議論されるのか? 廃刊の是非を巡る論争の背景を整理し、ホリエモンの指摘するメディア業界の課題について詳しく解説していきます。

記事ポイント

- ホリエモンが週刊文春の廃刊について発言した背景と理由

- 週刊文春廃刊論争の発端となった誤報問題や広告モデルの仕組み

- 「絶対引かない」とホリエモンが予測する理由とその根拠

- 週刊文春の信頼性やメディア業界全体が抱える課題と今後の展望

ホリエモンが語る週刊文春廃刊の是非とは?

週刊文春が近年、スキャンダル報道の精度や信頼性に関する批判を浴びている中、ホリエモン(堀江貴文氏) がSNSで「週刊文春を廃刊にしてほしい」と発言したことが大きな話題となりました。

週刊誌業界はこれまでも数々のスクープを飛ばしながら、誤報や訂正を巡る問題を抱えてきましたが、堀江氏のような影響力のある人物が「廃刊すべき」と明言するのは異例です。

この発言の背景には、週刊文春が報じた中居正広氏の女性トラブル記事が関係しています。

記事の内容が後に訂正・謝罪されたことで、同誌の報道姿勢が大きく問われる事態となりました。

堀江氏は、これをきっかけに週刊文春の広告システムや報道手法にも疑問を呈し、同誌の存在意義そのものに疑問を投げかけています。

では、堀江氏は具体的にどのような発言をし、どのような立場を示しているのでしょうか?

- 堀江貴文氏が週刊文春の廃刊について語った内容とは?

- 週刊文春の廃刊論争に対する堀江氏の立場とは?

- ホリエモンが「絶対引かない」と予測する理由は何?

- 週刊文春の問題の背景とは?中居正広氏の記事訂正問題を振り返る

堀江貴文氏が週刊文春の廃刊について語った内容とは?

この発言は、国際政治学者の三浦瑠麗氏が「メディアは廃刊ではなく、謝罪と信頼回復で対応すべき」と述べた投稿を引用する形で行われました。

三浦氏は、ジャーナリズムの役割を考えた際に、問題を起こしたとしてもメディアは改善し続けるべきだと主張しましたが、堀江氏はそれに真っ向から反論する形で「廃刊」を推奨しました。

この発言は冗談交じりではあるものの、堀江氏が本気で週刊文春の在り方に疑問を持っていることを示すものです。

実際、堀江氏は過去にも同誌の取材手法や広告システムに対して疑念を抱いており、今回の騒動を契機に強い批判を展開しています。

また、堀江氏は「俺が本気で暴露したら、文春なんて霞むくらいの情報を持っている」とも発言しており、ジャーナリズムの世界における「情報の持つ力」にも言及しました。

つまり、彼の発言の背後には、スキャンダル報道を生業とする週刊文春に対する根本的な批判が含まれているのです。

週刊文春の廃刊論争に対する堀江氏の立場とは?

週刊文春の廃刊論争に関して、堀江氏は単なる感情論ではなく、「メディアの構造的な問題」 という視点から批判を展開しています。

彼は、単に週刊文春の報道姿勢を非難するのではなく、日本のメディア業界全体が抱える問題を浮き彫りにする機会 としてこの議論を捉えています。

特に、堀江氏は 「週刊文春の広告システム」 や 「センセーショナリズムの弊害」 に着目し、メディアの収益構造が報道の独立性に悪影響を及ぼしていると指摘しました。

彼の主張によれば、週刊文春は広告主の影響を受ける一方で、スキャンダル報道を商品化し、誤報が出ても責任を取らない体質がある という問題を抱えています。

さらに、堀江氏は 「週刊文春の廃刊が本当に最適解なのか?」 という視点も持っています。

彼は、単に廃刊を求めるのではなく、誤報のリスクを減らすためのチェック機能の強化や、広告依存を脱却する新しいビジネスモデルへの転換が必要 だと主張しています。

つまり、堀江氏の立場は単なる「週刊文春を潰すべき」という短絡的なものではなく、「週刊誌を含む日本のメディア業界が、どのように信頼性を取り戻し、生き残っていくべきか?」 という本質的な問題を提起するものなのです。

今後、彼がどのような具体的な提案を示すのか、さらなる発言が注目されています。

① 週刊文春の取材手法への批判

堀江氏は、週刊文春の記者が他のメディア(スポーツ誌やカルチャー誌)の記者を装って連絡先を取得し、裏で情報を共有しているという手口を指摘しています。

これは、本人の許可なく情報が流通するリスクがあるという点で、大きな問題です。

また、文春の報道はしばしばターゲットを「意図的に陥れる」形で記事を作成しているとも指摘されています。

堀江氏自身も過去にスキャンダルの標的になった経験があるため、週刊誌の取材手法について独自の視点を持っていると言えます。

② 文春の広告システムと「用心棒代」発言

堀江氏は、週刊文春の広告モデルについても独自の分析を展開しており、「文春の広告は、実質的に用心棒代だ」と表現しました。

これは、特定の企業が週刊文春に広告を出し続けることで、スキャンダル記事の標的にならないようにしているという構造的な問題を示唆しています。

このモデルは、いわゆる「ヤクザのみかじめ料」に例えられ、堀江氏は「広告を引くとスキャンダルを書かれ放題になる」と警鐘を鳴らしました。

つまり、週刊文春の影響力は単なる報道機関としてのものではなく、「脅しに近い広告ビジネスモデル」で成り立っている可能性があるということです。

③ 週刊文春の信頼性と今後の展望

週刊文春はこれまで多くのスクープを報じ、社会的に大きな影響を与えてきました。しかし、近年の報道における誤報問題や訂正対応の遅さが、読者の信頼を損ねています。

堀江氏は、これらの問題が積み重なった結果、「週刊文春はもはや信頼に値しないメディアである」と主張しています。

彼が廃刊を求めるのは、単に文春への個人的な怒りではなく、日本のメディアが抱える構造的な課題を象徴する存在だからなのです。

ホリエモンが「絶対引かない」と予測する理由は何?

堀江貴文氏(ホリエモン)は、週刊文春の廃刊論争が激化する中で、「週刊文春はノーダメージで、絶対に引かない」 という見解を示しました。

彼の発言は、単なる感情論ではなく、週刊文春のビジネスモデルやメディア業界の構造を見据えたものです。

では、なぜホリエモンは「週刊文春がこの騒動で揺らぐことはない」と考えているのでしょうか? その理由を分析します。

1. 週刊文春の「広告システム」は鉄壁の守り

堀江氏は、週刊文春の広告システムを「用心棒代」と称し、広告主が同誌からの報道を恐れ、広告出稿を続けざるを得ない仕組みになっていると指摘しました。

この構造がある限り、広告主が簡単に撤退することはなく、経済的な打撃を受けることはない というのが堀江氏の主張です。

仮に週刊文春が批判を浴びても、広告収入が安定しているため、影響は限定的であると予測されます。

一般的な企業が不祥事によってスポンサーを失うのとは異なり、週刊文春は「スキャンダル報道による脅威」を武器に、広告主との関係を維持しているのです。

2. SNS上の炎上は「短期的なノイズ」に過ぎない

SNSでは、「#文春廃刊」というハッシュタグがトレンド入りするなど、大きな批判が巻き起こっています。しかし、ホリエモンはこれが長期的なダメージにはならない と考えています。

その理由は、SNSの炎上は一時的なものになりがちであり、時間が経てば別のニュースに関心が移るからです。

週刊文春のようなスキャンダル報道を中心とするメディアは、「次のスクープ」を出せば、すぐに別の話題で世間の注目を集めることができる という強みを持っています。

週刊文春は過去にも様々な批判を受けてきましたが、そのたびに新たなスクープを発表し、読者の関心を引き続けてきました。

そのため、「文春はこの件で痛手を受けても、すぐに巻き返す」というのがホリエモンの予測なのです。

3. 週刊文春の「ブランド力」は依然として強い

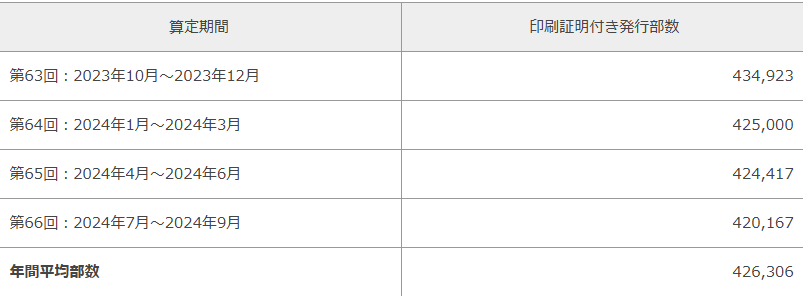

週刊文春は、日本の週刊誌の中でも圧倒的な発行部数 を誇り、電子版も成長を続けています。

・三か月ごとの発行部数は 約42万部超え

・電子版の有料会員も 1万人超え

このように、紙媒体とデジタルの両方で収益を確保しており、「文春砲」ブランドが根強い人気を持っている のが現状です。

仮に一部の読者が不買運動を呼びかけたとしても、長年のファン層や「暴露記事」に関心を持つ層が購読を続けるため、経営的な大打撃にはならないと見られています。

4. 他メディアが文春の代わりにならない

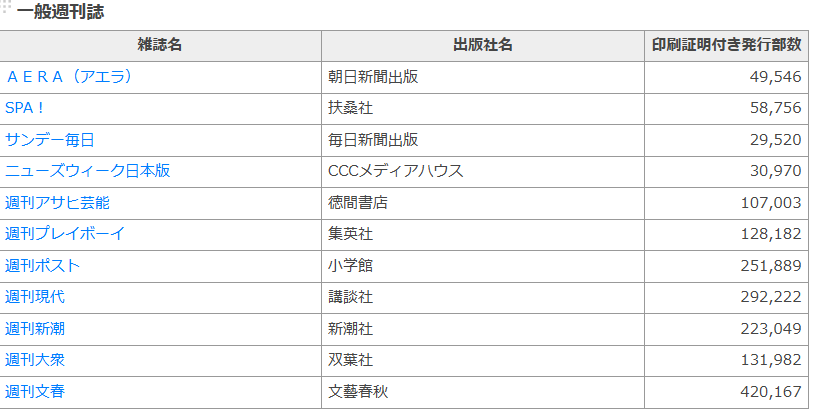

下の表は22024年7月~9月の三か月の一般週刊誌発行部数です。

週刊文春がとびぬけて他の週刊誌より売れてるか明らかですね。

出典元:一般社団法人 日本雑誌協会

週刊文春のように、権力者や著名人のスキャンダルを深く掘り下げるメディアは、日本では数少ないのが実情です。

テレビや大手新聞社は、スポンサー企業の意向を強く受けるため、文春のように攻撃的な報道をするのが難しい現実があります。

そのため、仮に週刊文春が失速しても、すぐに代わりとなるメディアが出現する可能性は低いのです。

週刊文春は「生き残る」可能性が高い

ホリエモンの「週刊文春は絶対引かない」という予測には、広告ビジネスモデル・SNSの影響の短期性・ブランド力・代替不可能なメディアの存在 という4つの根拠がありました。

確かに、今回の批判は週刊文春にとって痛手ではありますが、同誌が築き上げたビジネスモデルと読者層を考えれば、簡単に廃刊にはならない というのが現実的なシナリオでしょう。

週刊文春の問題の背景とは?中居正広氏の記事訂正問題を振り返る

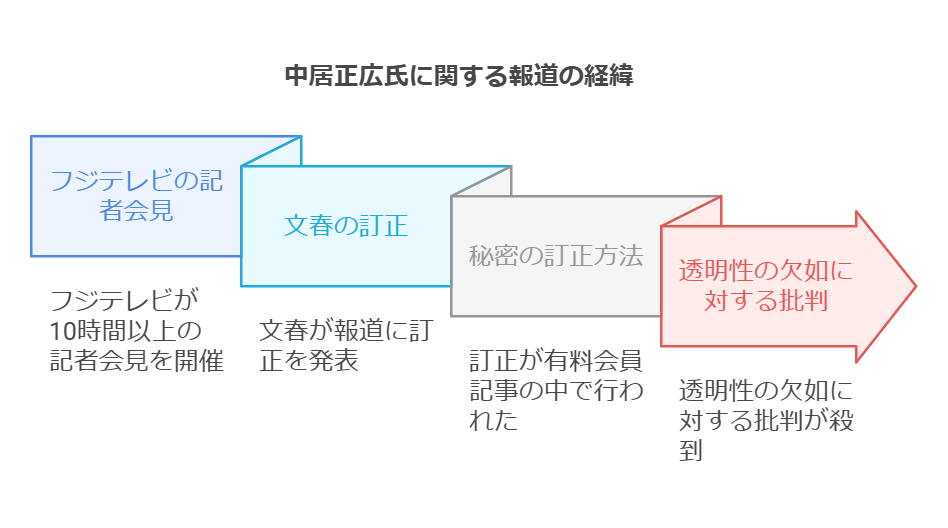

ホリエモンが週刊文春に対して強い批判を展開する背景には、2025年初頭に発生した中居正広氏の記事訂正問題 が大きく関係しています。

この一件が、週刊文春の報道の信頼性を大きく揺るがすきっかけとなり、廃刊論争にまで発展しました。

では、この騒動はどのようにして起こり、どのような問題点があったのでしょうか?

1. 週刊文春の誤報と訂正の経緯

2024年12月、週刊文春は中居正広氏と女性のトラブルについて報道しました。

しかし、記事の核心部分に誤りがあった ことが後に判明し、2025年1月28日になってようやく訂正が発表されました。

具体的な誤報の内容は以下の通りです。

| 週刊文春の報道(誤報) | 訂正後の内容 |

|---|---|

| 女性はフジテレビの幹部社員A氏に誘われた | 実際には中居正広氏が女性を誘った |

| A氏がセッティングした会の延長 | 女性は「A氏が関与している」と誤認していた |

このように、記事の内容が事実と異なっていたため、訂正が行われたのです。

2. 訂正が遅すぎたことへの批判

問題は、誤報が判明してから訂正まで3週間以上もかかった ことです。

さらに、訂正は最初、週刊文春の有料会員向けの限定記事として密かに発表されました。

この対応に対して、フジテレビの関係者や読者からは「誠意が感じられない」「こっそり修正しようとしている」との批判が相次ぎました。

3. 誤報がもたらした影響

この訂正問題により、週刊文春の信頼性が大きく揺らぐ結果 となりました。

- フジテレビの会見が混乱(誤報に基づいた報道が拡散)

- 「文春廃刊」がSNSでトレンド入り

- 広告主への批判が拡大し、不買運動の動き

特に、フジテレビの清水賢治社長は、「報道機関としての責任を果たしていない」 と週刊文春を批判し、法的措置を含めた対応を検討すると発表しました。

文春の「信頼性低下」が廃刊論争の引き金に

中居正広氏の記事訂正問題は、週刊文春の報道の信頼性に深刻なダメージを与えました。

この問題が廃刊論争を加速させ、ホリエモンのような著名人からも「廃刊すべき」との声が上がる結果となったのです。

週刊文春は、この問題をどう乗り越えるのか? それとも、このまま衰退への道をたどるのか? 今後の展開が注目されます。

週刊文春廃刊の論争とメディアの未来—ホリエモンの視点から考える

週刊文春の廃刊論争は、単なる一つの週刊誌の存続問題ではなく、日本のメディア業界全体の構造や、報道のあり方を問う議論へと発展 しています。

特に、ホリエモン(堀江貴文氏)はこの問題を 「メディアビジネスの構造的欠陥」 として捉えており、週刊文春の広告システムやジャーナリズムの信頼性に疑問を投げかけています。

では、週刊文春の広告収益モデルにはどのような問題があり、ホリエモンの言う 「用心棒代」 とは何を意味するのか? また、週刊文春の報道姿勢はジャーナリズムとして正しいのか? ここから詳しく見ていきます。

- 文春の広告システムとは?「用心棒代」発言の真意

- 週刊文春の信頼性は?ジャーナリズムの在り方を考える

- 社会的影響は?広告主の動向と不買運動の実態

- 「文春廃刊」運動はどこまで広がる?SNSの反応を分析

- 有識者の見解は?橋下徹氏などの意見をチェック

- メディアビジネスの構造的問題とは?堀江貴文氏の指摘を深掘り

- 週刊文春の未来は?ジャーナリズムの新たな課題と展望

- フジテレビの記事訂正が「文春」に与えた影響

文春の広告システムとは?「用心棒代」発言の真意

週刊文春の広告システムは、一般的なメディアの広告収益モデルとは異なる側面を持っていると言われています。

ホリエモンは、これについて 「用心棒代」 という言葉を使い、広告が単なる宣伝効果だけでなく、ある種の「防御策」として機能している可能性がある と指摘しました。

では、ホリエモンの「用心棒代」発言の真意とは何なのか? 週刊文春の広告モデルの特殊性を見ていきましょう。

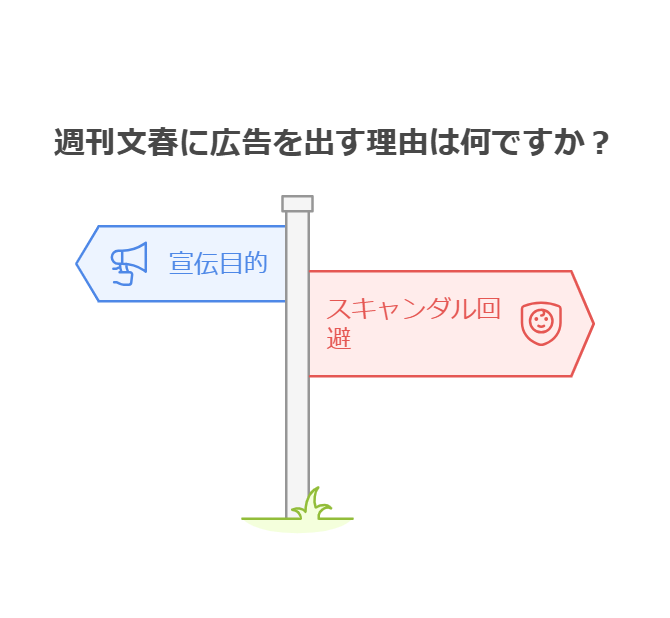

1. 週刊文春の広告モデルは「保険型」?

一般的な広告は、企業が自社の商品やサービスを宣伝するために出稿するものですが、週刊文春の広告主の中には、単なる宣伝目的だけでなく、「自社のスキャンダルが掲載されないようにするため」 に広告を出している企業があるのではないか、とホリエモンは指摘しています。

もしこの指摘が正しければ、週刊文春の広告モデルは 「報道を避けるための保険」 のような役割を果たしていることになります。

2. ホリエモンが語る「ヤクザのみかじめ料」との類似性

ホリエモンは、週刊文春の広告システムについて 「ヤクザのみかじめ料みたいなもの」 とも発言しています。

みかじめ料とは、暴力団が特定の店に対して「トラブルを防ぐための保護料」として金銭を要求する仕組みのことを指します。

これと同じように、週刊文春に広告を出すことで、スキャンダル報道の対象から逃れることができるのではないか という疑念が浮上しています。

3. 「広告を引いたらスキャンダルを書かれる」?

この広告モデルの最も大きな問題点は、「広告を出さない企業が狙われやすい」という構造が成り立つ可能性 です。

もし広告を出稿することで報道を回避できるのであれば、広告を撤退した企業に対しては 「スキャンダル記事が出るリスクが高まる」 という構図が生まれます。

ホリエモンは、これが週刊文春の広告ビジネスの核心部分になっていると推測しており、こうしたビジネスモデルが 「健全なメディアのあり方なのか?」 という疑問を投げかけています。

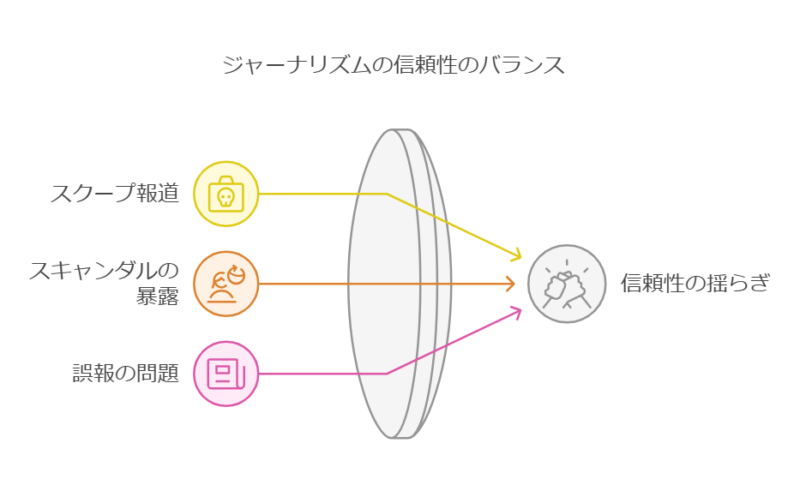

週刊文春の信頼性は?ジャーナリズムの在り方を考える

週刊文春は、これまで数々のスクープを報じ、政財界や芸能界のスキャンダルを暴露することで、一定の社会的な役割を果たしてきました。

しかし、近年では 誤報や訂正の問題が相次ぎ、ジャーナリズムとしての信頼性が大きく揺らいでいる のも事実です。

では、ホリエモンが指摘する週刊文春の 「信頼性の問題」 とは何か? ジャーナリズムとしての在り方をどう考えるべきか? ここから詳しく掘り下げていきます。

1. 誤報問題と「文春廃刊論」の背景

週刊文春の信頼性が大きく揺らいだ最も大きな出来事が、中居正広氏の女性トラブル記事の誤報と訂正問題 でした。

週刊文春は当初、「女性がフジテレビの幹部社員A氏に誘われた」と報じましたが、後に「実際には中居正広氏が女性を誘った」という内容に訂正されました。

この訂正は、フジテレビの会見の直前 に密かに発表され、有料会員向けの記事内で行われました。

この対応について、世間からは 「不誠実」「しれっと修正しようとしている」 という批判が相次ぎ、週刊文春の信頼性を大きく損なう結果となりました。

2. ジャーナリズムの「自由」と「責任」のバランス

週刊文春の報道姿勢については、「報道の自由」と「責任」のバランスをどのように取るべきか? という大きなテーマが浮かび上がります。

- 報道の自由の重要性

→ メディアには、権力を監視し、不正を暴く使命がある。しかし、それが誤報や偏向報道に繋がると、読者の信頼を損なう。 - 誤報時の責任

→ 一度掲載された記事は、社会に与える影響が大きい。誤報があった場合には、素早く誠実な対応が求められる。 - センセーショナリズムと報道倫理

→ 読者の関心を引くために、過剰にセンセーショナルな表現を使うことは許されるのか?

ホリエモンは、このような問題点を踏まえ、「週刊文春の報道は本当にジャーナリズムとして健全なのか?」 という疑問を投げかけています。

3. 週刊文春の信頼回復のために必要な改革とは?

もし週刊文春が今後も存続し、信頼を回復したいのであれば、以下のような改革が求められます。

- ✅ 誤報時の迅速な訂正対応

→ 有料記事ではなく、すべての読者が閲覧できる形で訂正を発表する。 - ✅ 取材過程の透明性向上

→ どのように情報を取得し、記事を執筆したのかを開示する仕組みを検討。 - ✅ 広告ビジネスの透明化

→ 広告主との関係性をオープンにし、報道の独立性を確保する。 - ✅ 読者とのコミュニケーション強化

→ 訂正報道の際には、記者会見や公式声明を発表し、説明責任を果たす。

ホリエモンが示す「メディアの課題」

ホリエモンは、週刊文春の廃刊論争を通じて、メディアの信頼性・広告モデルの不透明性・ジャーナリズムの倫理問題 という大きなテーマに切り込んでいます。

この議論は、単に週刊文春の存続だけの問題ではなく、日本のメディア業界全体の 「報道とビジネスの在り方」 を問う重要なテーマでもあります。

今後、週刊文春がどのような対応を取り、メディア業界全体がどのように進化していくのか、引き続き注目が集まるでしょう。

社会的影響は?広告主の動向と不買運動の実態

週刊文春の誤報問題や報道姿勢への批判が高まる中、広告主やスポンサー企業の動向が注目されています。

ホリエモン(堀江貴文氏)が指摘するように、週刊文春の広告ビジネスモデルには「用心棒代」 の側面があると言われていますが、実際に広告主はどのような対応を取っているのでしょうか?

また、SNSでは「#文春廃刊」や「#文春不買」といったハッシュタグが拡散し、不買運動の動きも見られます。

しかし、これが本当に週刊文春にダメージを与えるのかは疑問が残ります。

ここでは、広告主の動向や不買運動の実態について詳しく掘り下げていきます。

広告主の動向:スポンサー撤退はあるのか?

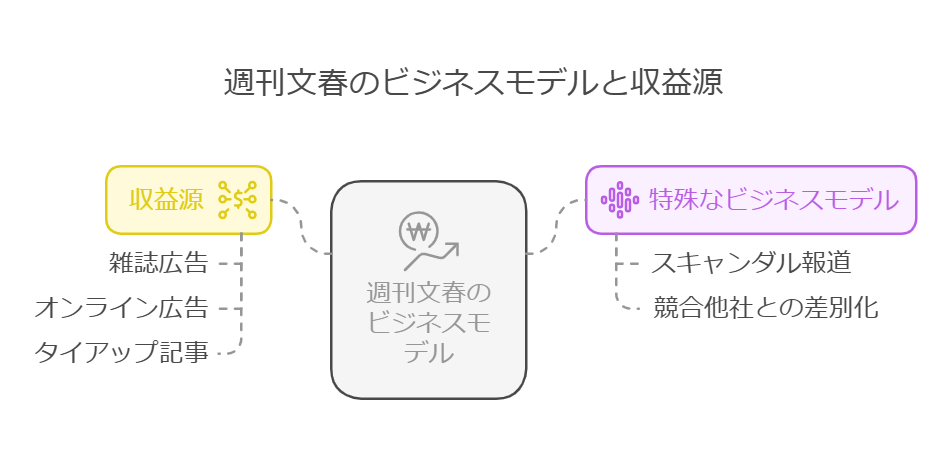

週刊文春は、他の週刊誌と同様に 雑誌広告・オンライン広告・タイアップ記事 などで収益を上げています。

しかし、他のメディアと異なり、スキャンダル報道を武器にする特殊なビジネスモデル を持っているのが特徴です。

ホリエモンが指摘するように、広告主の中には 「スキャンダルの標的にされないため」 に広告を出している企業もあるのではないか、という疑念があります。

スポンサー企業の反応

誤報問題や報道の信頼性が揺らいだことで、広告主の撤退が相次ぐのではないか という声もありますが、実際には広告主が大きく離れている様子は見られません。

その理由は、週刊文春の広告モデルが 「単なる宣伝ではなく、リスク回避のための投資」 の意味を持っている可能性があるからです。

つまり、スポンサー企業が広告を引けば、逆にスキャンダルの標的にされるリスクが高まる という構造になっているのです。

広告主への抗議運動

一方で、SNS上では 「週刊文春に広告を出す企業を不買すべきだ」 という運動も広がっています。

広告主への圧力が強まれば、一部の企業はイメージを気にして撤退する可能性もありますが、現時点では大きな動きにはなっていません。

不買運動の実態:「文春不買」は成功するのか?

週刊文春の誤報問題を受けて、一部のネットユーザーが 「文春不買運動」 を呼びかけています。

- 「週刊文春を買わない」

- 「文春に広告を出している企業の商品を買わない」

こうした動きがあるものの、実際に影響を与えるかどうかは別の問題です。

週刊文春の読者層と不買運動の影響

不買運動が成功するかどうかは、週刊文春の主要読者層 を考えると見えてきます。

- 読者層の多くは50代~70代 → SNSの影響を受けにくい

- 紙媒体の売上が依然として強い → デジタルの声が直接影響しにくい

- スキャンダル好きな読者が一定数存在 → 報道内容次第で購入が続く

週刊文春の購読者は、長年の習慣で雑誌を買い続ける傾向が強い ため、SNS上での不買運動がどれほどの影響を与えるかは未知数です。

ただし、企業イメージを気にする広告主にとっては、この不買運動が無視できないプレッシャーになる可能性はあります。

「文春廃刊」運動はどこまで広がる?SNSの反応を分析

週刊文春の誤報問題や報道姿勢を巡る批判が高まる中、SNSでは 「#文春廃刊」 や 「#文春不買」 というハッシュタグが急速に拡散し、廃刊を求める声が強まっています。

この運動の発端となったのは、中居正広氏に関する報道の誤りと、訂正が遅れたことへの不信感 でした。

特に、週刊文春が 「訂正を有料会員向けの記事でこっそり行った」 ことが批判を集め、SNS上で「文春は誤報しても責任を取らない」との意見が広がっています。

では、この「文春廃刊」運動は本当にメディアの存続に影響を与えるのでしょうか? SNSの反応を詳しく見ていきましょう。

1. 「文春廃刊」運動の発端

「週刊文春廃刊論」がここまで盛り上がった背景には、中居正広氏の記事訂正問題 が大きく関係しています。

- 誤報の訂正が 3週間も遅れた

- 訂正が有料記事内でこっそり発表された

- SNSで 「しれっと修正するのは不誠実」 と批判が殺到

この問題をきっかけに、SNS上で 「文春廃刊」 を求める声が急増しました。

2. SNS上の反応:「#文春廃刊」はトレンド入り

SNSでは、「#文春廃刊」や「#文春不買」などのハッシュタグがトレンド入りし、多くのユーザーが文春の報道姿勢を批判しました。

賛成派の意見(文春廃刊を支持する声)

- ✅ 「もう誤報ばかり、廃刊すべき」

- ✅ 「文春はキャンセルカルチャーを助長している」

- ✅ 「誤報に対する責任の取り方がなっていない」

反対派の意見(廃刊に反対する声)

- ❌ 「メディアは必要悪。権力監視の役割を果たしている」

- ❌ 「過去のスクープがなければ暴かれなかった不正も多い」

- ❌ 「文春だけが悪いわけではなく、業界全体の問題」

SNS上の反応は賛否が分かれていますが、ホリエモンの指摘通り 週刊文春は「次のスクープ」を出せば、世間の関心がそちらに移る 可能性が高いのも事実です。

有識者の見解は?橋下徹氏などの意見をチェック

週刊文春の廃刊論争に対して、各界の有識者も意見を発表しています。誤報問題や報道の在り方を巡り、ジャーナリズムの役割についての議論が活発になっていますが、意見は大きく分かれています。

一部の識者は 「文春の報道姿勢は問題が多く、廃刊もやむなし」 という厳しい立場を取る一方で、「報道の自由を守るために、廃刊ではなく改革が必要」 という意見も見られます。

特に、橋下徹氏、古市憲寿氏、三浦瑠麗氏などの著名人が積極的にコメントを発表し、文春の報道姿勢やメディアの未来について様々な視点を提供しています。

では、それぞれの意見を詳しく見ていきましょう。

1. 橋下徹氏の意見:「訂正対応が遅すぎる」

橋下徹氏(元大阪府知事・弁護士)は、週刊文春の訂正対応について 「遅すぎるし、やり方が不誠実」 と厳しく批判しました。

特に、フジテレビの会見の後になって訂正を発表した点 について、「ジャーナリズムとして許されない」 と強く非難しました。

2. 古市憲寿氏の意見:「廃刊も選択肢」

社会学者の古市憲寿氏は、「週刊文春は使命を終えたのではないか」 と発言し、廃刊も選択肢の一つとして考えるべきだと述べました。

彼は、文春の誤報が続く現状を問題視し、「報道機関としての信頼を失ったなら、廃刊もあり得る」 と語っています。

3. 三浦瑠麗氏の意見:「廃刊よりも改善を」

国際政治学者の三浦瑠麗氏は、「文春は廃刊ではなく、改善すべき」 と主張しました。

彼女は、「メディアには社会を監視する役割がある」 とした上で、誤報問題を解決するための体制改革を進めるべきだと提案しています。

週刊文春はどうなるのか?

「文春廃刊」運動がSNSで拡大する中で、ホリエモンをはじめとする有識者の意見が注目されています。

しかし、広告モデルの特殊性や読者層の影響を考えると、週刊文春がすぐに廃刊に追い込まれる可能性は低いでしょう。

しかし、信頼回復のための改革が求められているのは確かです。今後、週刊文春がどのような対応を取るのか、引き続き注目が集まります。

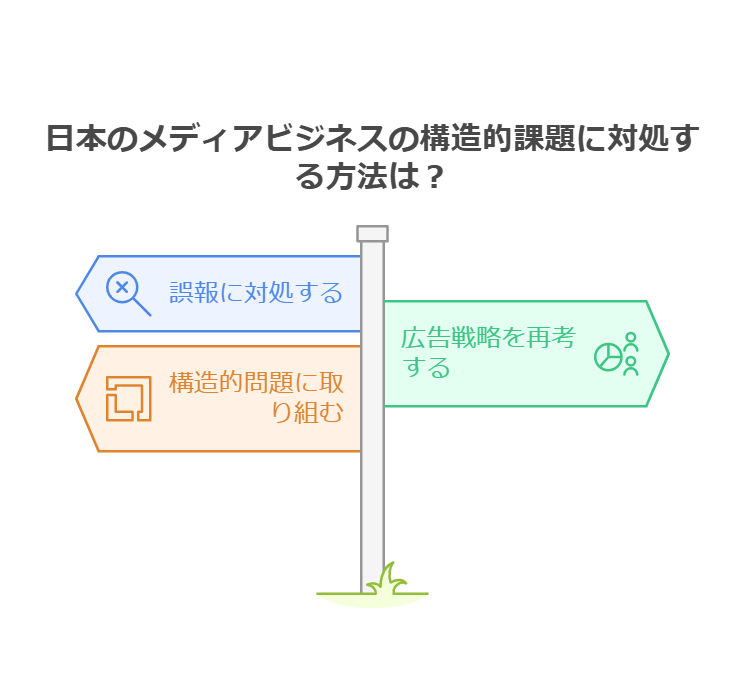

メディアビジネスの構造的問題とは?堀江貴文氏の指摘を深掘り

週刊文春の廃刊論争を通じて、ホリエモン(堀江貴文氏)が指摘したのは、単なる誤報問題や広告の在り方だけではありません。

日本のメディアビジネス全体が抱える構造的な課題 についても、彼は鋭く言及しています。

ここでは、ホリエモンがどのような視点からメディア業界の問題を指摘し、どのような解決策を提案しているのかを掘り下げていきます。

1. メディアの「広告依存モデル」の限界

日本のメディアは、新聞・テレビ・週刊誌を問わず 「広告収益」に依存 するビジネスモデルを持っています。

この構造は、スポンサー企業の影響を受けやすく、報道の独立性を損なうリスク を常に抱えています。

ホリエモンは、週刊文春の「用心棒代」発言を通じて、広告主が文春に出稿することでスキャンダルを回避している可能性 を指摘しました。

これは、メディアが権力監視の役割を果たすどころか、企業との癒着によって不正の隠蔽に加担する構造 を作り出していることを意味します。

2.「広告モデル」に代わるメディアの収益戦略は?

ホリエモンは、従来の広告依存モデルから脱却するために、以下のような新しいメディアビジネスの形を提案しています。

- ✅ サブスクリプションモデルの導入

→ 広告収益に頼らず、読者からの直接課金で運営する仕組みを強化。 - ✅ クラウドファンディング型のメディア支援

→ 質の高い調査報道のために、個別のプロジェクトごとに資金を募る方式。 - ✅ デジタルプラットフォームの活用

→ AIやデータ解析を駆使し、読者が求めるコンテンツを最適な形で配信。

このように、「広告ありき」の報道から脱却し、メディアの独立性を守るための新しい収益源を開拓すること が、これからのメディアに求められる改革だとホリエモンは考えています。

3. 週刊誌が抱える「センセーショナリズム」の問題

週刊文春のようなスキャンダル報道を主力とするメディアは、「スクープありき」 の構造になりがちです。そのため、

- 確証が不十分でも「話題性」を優先して報道

- 誤報を出しても、後で小さく訂正すれば問題ないという意識

- スキャンダルを煽ることで部数を伸ばすマーケティング戦略

といった 「センセーショナリズムの罠」 に陥ることが少なくありません。

ホリエモンは、こうしたスタイルの報道がメディアの信頼性を損なうと警鐘を鳴らし、より客観性の高い報道を重視すべきだ と主張しています。

4. メディアの「寡占化」が引き起こす問題

また、日本のメディア業界は、大手新聞社やテレビ局が系列化されており、互いに批判し合うことが難しいという構造になっています。

- ✅ 同じ系列の新聞社・テレビ局・出版社が情報を統制する

- ✅ 記者クラブ制度の影響で、独自のスクープが出にくい

- ✅ 独立系メディアが参入しにくい環境

このような寡占状態が続く限り、メディアの多様性が確保されず、新しい視点での報道が生まれにくい という問題があります。

ホリエモンは、「個人発信メディア」や「デジタルメディアの活用」によって、新しいメディアの形を作るべきだ と主張しています。

週刊文春の未来は?ジャーナリズムの新たな課題と展望

週刊文春がこのままのビジネスモデルで生き残るのか、それとも変革を余儀なくされるのか? 今後の展望を考えてみましょう。

1. 週刊文春は「信頼性回復」がカギ

週刊文春がこれまで築いてきたブランドは、「文春砲」という強力なスクープ力でした。しかし、誤報問題が相次ぎ、信頼性が揺らいでいる のが現状です。

もし週刊文春が今後も生き残るなら、「誤報を減らし、信頼を取り戻す改革」 が必須となるでしょう。

- ✅ 誤報防止のためのチェック体制を強化

- ✅ 訂正時の対応をより透明化し、迅速に行う

- ✅ SNSやデジタルメディアとの連携を強化し、世論との対話を増やす

2. メディア全体の課題:信頼される報道とは?

ホリエモンが指摘するように、メディアの未来は「単なるスクープ合戦」ではなく、「読者が信頼できる情報を提供すること」にシフトすべきです。

そのためには、

- ✅ ジャーナリスト個人のブランディング(信頼できる記者を前面に出す)

- ✅ フェイクニュース対策の強化(ファクトチェック機関との連携)

- ✅ 広告主の影響を受けにくい経営体制の確立(独立資金調達モデル)

が求められるでしょう。

フジテレビの記事訂正が「文春」に与えた影響

週刊文春の廃刊論争がここまで過熱したのは、フジテレビの会見前後に行われた「記事訂正問題」 が大きな要因でした。

特に問題視されたのは、週刊文春が 「誤報を認識しながらも訂正を遅らせた」 という点です。

中居正広氏の報道に関して、フジテレビ側が10時間以上にわたる記者会見を行った後になって、文春は訂正文を発表しました。

しかし、その訂正方法が 「有料会員向けの記事の中で密かに行われた」 ため、透明性が欠けているとして批判が殺到しました。

フジテレビ側は、文春の報道に基づいた形で会見を行ったため、訂正が遅れたことで視聴者や関係者に誤解を与えた ことになり、企業イメージの損失につながりました。

このことがメディア業界全体に波紋を広げ、文春の報道姿勢を巡る議論がさらに加熱する結果となったのです。

この一連の流れにより、週刊文春の信頼性は大きく揺らぎ、SNS上では「文春の情報はもう信じられない」という声が増加。

広告主の撤退を求める動きや、購読を控えるべきだという意見も見られるようになりました。

今回の件は、週刊文春だけの問題ではなく、日本のメディア全体が 「誤報を出した際にどう対応すべきか」 を考え直す契機にもなっています。

今後、文春がどのように信頼回復を図るのかが注目されます。

1. 訂正のタイミングが最悪だった

- 中居正広氏の報道が誤報だったことが発覚

- フジテレビが長時間の会見を実施(訂正前の情報に基づいたものだった)

- その後に、週刊文春が「しれっと」訂正を発表

この流れにより、フジテレビ側は「なぜ最初から訂正しなかったのか?」と批判を強め、SNS上でも「文春は不誠実」という声が広がる結果になりました。

2. 週刊文春への信頼低下の決定打に

この問題により、

- ✅ 読者が週刊文春の報道の正確性を疑問視

- ✅ 他メディアからの批判が加速

- ✅ 広告主やスポンサー企業が不安視

という連鎖が起こり、週刊文春はかつてないほどの「信用危機」に直面しています。

週刊文春の未来は不透明

- ✅ 広告ビジネスモデルの見直しが必要

- ✅ 誤報対応の迅速化と透明化が必須

- ✅ ジャーナリズムとしての信頼回復が課題

週刊文春は、このまま批判を受け流すのか、それとも変革を進めるのか? その未来が大きく問われています。

総括:ホリエモンが語る「週刊文春廃刊」の現実味—メディアの未来を問う

週刊文春の廃刊論争は、単なるスキャンダル報道の問題にとどまらず、日本のメディア全体が抱える構造的な課題を浮き彫りにしました。

ホリエモンは、広告モデルの不透明さ、誤報対応の遅れ、センセーショナリズムの弊害を指摘し、

今後のメディアの在り方を問いかけています。

以下に記事の要点をまとまています。

- ホリエモンが週刊文春の廃刊を求めた背景には、誤報問題がある

- 中居正広氏の記事訂正問題が、週刊文春の信頼性低下を招いた

- 週刊文春の広告モデルが「用心棒代」と批判されている

- SNSで「#文春廃刊」運動が拡大し、世論の批判が強まった

- 広告主の動向が注目され、不買運動の影響が懸念されている

- 週刊文春は、過去にも誤報問題を抱えながら存続してきた歴史がある

- ホリエモンは「文春は絶対に引かない」と予測し、ビジネスモデルの強さを指摘

- メディア業界全体が広告依存の問題を抱えていることが浮き彫りになった

- 誤報への対応が遅く、訂正を有料記事内で行う姿勢に批判が集中

- フジテレビの記事訂正が、週刊文春の信頼回復をさらに難しくした

- 有識者の意見も賛否が分かれ、廃刊論争の行方は依然として不透明

- メディアの信頼回復には、透明性のある報道と迅速な訂正対応が不可欠

- サブスクリプション型など、新しいメディア収益モデルの模索が求められる

- 週刊文春のブランド力は依然として強く、完全な廃刊は現実的でないとの声もある

- 週刊文春の未来は、読者の信頼を取り戻す改革ができるかにかかっている

関連記事

フジテレビの未来はホリエモン次第?社長の交代の可能性と経営再建のシナリオ

フジテレビの経営危機が深刻化する中、ホリエモン(堀江貴文)が社長に就任する可能性が注目されています。視聴率低迷、スポンサー撤退、デジタル戦略の遅れを抱えるフジテレビは、ホリエモンの経営手腕で復活できるのか?過去のライブドア事件や因縁の歴史を振り返りながら、今後の展開を分析します。