大阪万博が面白くないと言われる本当の理由|展示・費用・テーマに潜む問題点

2025年に開催される大阪万博。開催が近づくにつれ、「大阪万博って面白くないのでは?」という声がSNSやネット上で広がっています。

本当にそうなのでしょうか?その理由を深掘りしていくと、展示内容の薄さ、費用の高騰、テーマ「いのち輝く未来社会」の抽象性など、さまざまな問題や課題が浮かび上がってきます。

さらに、プロデューサー陣の多くが学者で構成されており、エンタメ性よりも学術色が強く出てしまっている点も、一般来場者の期待とズレを生んでいる一因です。

本記事では「大阪万博は本当に面白くないのか?」を軸に、懸念されている背景や問題点をわかりやすく整理していきます。

記事ポイント

- なぜ大阪万博が「面白くない」と言われているのか、その背景と理由がわかる

- 展示内容やテーマ、プロデューサー体制などに潜む課題が整理されている

- チケットの売れ行きやSNS上の評判など、世間のリアルな反応が把握できる

- 今後、万博が「面白くなる」可能性や改善に向けた視点も知ることができる

なぜ大阪万博は「面白くない」と言われるのか?

2025年に開催される大阪・関西万博。「未来社会の実験場」として華々しく打ち出されていますが、開催前から面白くなさそう期待できないといったネガティブな声が数多く上がっています。

ここでは、そうした不満や疑問がどこから来ているのか、具体的に見ていきましょう。

- コンテンツが退屈?展示内容への不安と課題

- 「いのち輝く未来社会」って何?テーマの分かりにくさ

- プロデューサーは学者だらけ?エンタメ性への疑問

- 1970年とは違う?時代背景とのギャップ

- 万博の目的は何?理念の不明確さへの疑問

- チケットが売れていない?国民の関心の低さ

- 期待より不安が先行?SNSやネット上の評判

コンテンツが退屈?展示内容への不安と課題

大阪万博に対する「面白くない」という評価の背景には、展示内容そのものに対する根本的な不安があります。

まず指摘されているのは、「目玉が弱い」「未来感が薄い」といったコンテンツのインパクト不足。

1970年の大阪万博では、「太陽の塔」や「人間洗濯機」など、当時の人々を驚かせる体験型展示がいくつも登場し、多くの来場者に強い印象を残しました。

しかし今回の万博では、それに匹敵するような驚きやワクワク感を与えるコンテンツが見当たらないという声が相次いでいます。

やっぱり何の展望もアイデアも無いね。もうただのレトロフューチャー大会じゃん。んでチケット売るために、妙なダンスとか面白くもない販促広報に更に税金を突っ込むのか?#税金下げろ規制をなくせ

— 樗櫟散木(ちょれきさんぼく) (@Choreki_Sanboku) December 24, 2023

大阪・関西万博に「月の石」 再展示構想が浮上 日米政府関係者https://t.co/82t5PUgf8l

なんのアイデアも無いのかな。大阪万博は評判よくないけど、いざ開幕したらどうなるか、それから再度評価。それがいいかなと思います。

また、展示の中には「人間洗濯機の現代版」など、過去のアイデアをリメイクしたような内容もあり、「新しさ」や「未来感」が感じにくいとの評価もあります。

最先端技術の見せ方も、AIやバイオテクノロジー、サステナビリティといったテーマ性が強すぎて、専門的・学術的な印象が先行し、一般の来場者にとっては敷居が高く、楽しみづらいと感じる人も多いでしょう。

さらに、海外パビリオンの建設が遅れており、一部では「開幕しても間に合わないのでは?」という懸念まで出ています。

展示が工事中のまま公開されることになれば、万博に対する期待感はさらに下がり、「お金を払ってまで行く価値があるのか」との疑問につながりかねません。

つまり、「面白くない」と言われるのは、単なる印象の問題ではなく、万博の中核をなす展示内容への信頼と期待がすでに揺らいでいることに起因しています。

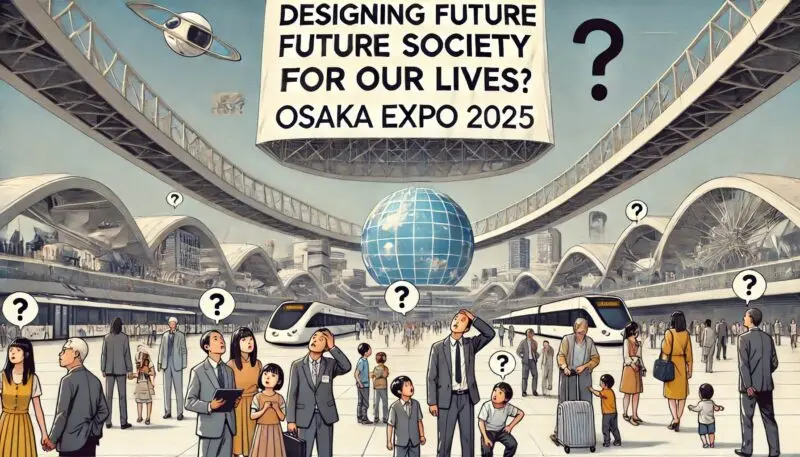

「いのち輝く未来社会」って何?テーマの分かりにくさ

大阪万博のメインテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。一見すると希望に満ちたフレーズですが、実際には「抽象的すぎてよくわからない」と多くの人が感じています。

2025年大阪・関西万博がめざすもの

- 持続可能な開発目標(SDGs)達成への貢献

- 日本の国家戦略Society5.0の実現

引用:EXPO2025

このテーマは、SDGsやSociety5.0といった未来志向のキーワードと連動し、「人間中心の社会」「健康や環境への配慮」「テクノロジーとの共生」など、幅広い課題を含んでいます。

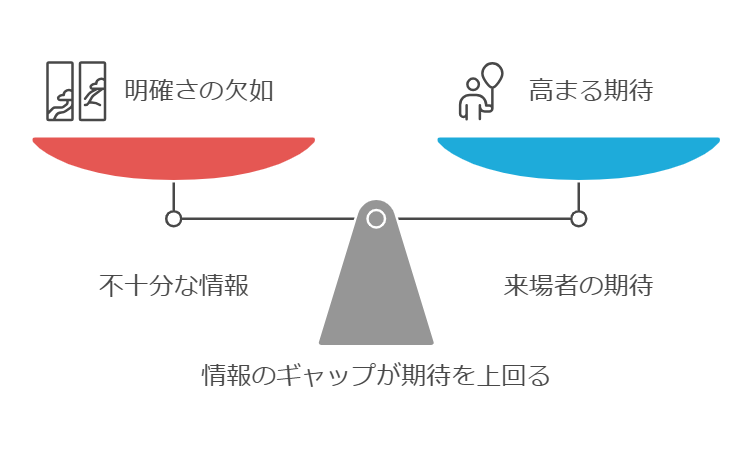

しかしその広さゆえに、来場者にとっては「結局、何が展示されるのか?」という疑問を生みやすくなっています。

さらに、「いのちを知る」「いのちを育む」「いのちを守る」といった複数のサブテーマが設けられていますが、それぞれの関係性や展示とのリンクが不明瞭で、全体のコンセプトが伝わりにくいのも難点です。

万博がイマイチ盛り上がってないけどCMもないし宣伝もないしミャクミャク君だけ一人歩きしてるな。

— ばーばらSAWARA 108CM (@hyaenax) February 11, 2025

いつからやるのかもよくわからん。テーマソングも一度も流れないし、今なんとなく検索してコブクロと言うことだけわかったけど肝心の曲が流れない。

目玉の催し物もわからない

こんなんで大丈夫か大阪

テーマに対する不安をさらに強めているのが、情報発信の弱さです。公式サイトや広告、SNSの投稿を見ても、来場者が「何を楽しめるのか」「どんな体験があるのか」が具体的に伝わってこないのが実情です。

要点として整理すると…

- テーマが抽象的で、展示内容のイメージが湧きにくい

- サブテーマとのつながりが見えず、構成がわかりにくい

- 広報やプロモーションで「体験価値」がうまく伝わっていない

結果として、「大阪万博は面白くなさそう」という印象は、単にコンテンツが悪いからではなく、伝える力の弱さ=伝わらなさが原因のひとつになっているのです。

プロデューサーは学者だらけ?エンタメ性への疑問

映画でいえば、たとえ失敗作であろうとも、プロデューサーは自信作として振る舞わなければならない。

— urbansea (@urbansea) October 20, 2024

大阪万博にはそうした人物がいない。(藤本荘介や、石の日除の建築家くらいか)

熱源がないのに、なぜ盛り上がるのか、

との問いかけ、と読む。https://t.co/7J6qW0j8mJ

「大阪万博、なんか面白くなさそう…」という印象の根底には、「誰が展示や企画を作っているのか?」というプロデューサー陣への違和感も隠れています。

今回の大阪万博では、テーマ事業を担うプロデューサーのうち約半数が大学教授や研究者など、学術界の人物。たとえば以下のようなメンバーが中心です。

- 生物学者の福岡伸一氏

- ロボット工学者の石黒浩教授

- デジタルアーティスト兼研究者の落合陽一氏

- 社会学者や哲学的なテーマを扱う大学教授陣

以下は大阪万博テーマ事業プロデューサー 一覧です。

| テーマ | プロデューサー名 | 職業・肩書 | 主な経歴・活動内容 |

|---|---|---|---|

| いのちを知る | 福岡 伸一 | 生物学者、青山学院大学教授 | 『動的平衡』などの著者。生命とは何かを問い直す研究で知られる。フェルメール愛好家としても活動。 |

| いのちを育む | 河森 正治 | アニメ監督・メカニックデザイナー | 『マクロス』シリーズなどで知られる。AIBOやスマートウォッチもデザイン。 |

| いのちを守る | 河瀨 直美 | 映画作家 | 『萌の朱雀』『殯の森』など国際的受賞多数。東京2020公式映画監督も担当。 |

| いのちをつむぐ | 小山 薫堂 | 放送作家、京都芸術大学副学長 | 『おくりびと』脚本。くまモンプロデューサー。地域創生にも多数関与。 |

| いのちを拡げる | 石黒 浩 | 大阪大学教授・ロボット研究者 | ヒューマノイド研究の第一人者。多数のロボットを開発し、国際的評価も高い。 |

| いのちを高める | 中島 さち子 | 音楽家・数学者・STEAM教育家 | 国際数学オリンピック金メダリスト。音楽×数学×教育で多彩に活動。 |

| いのちを磨く | 落合 陽一 | メディアアーティスト | メディア芸術×テクノロジーの最前線。世界中で受賞多数、著作も豊富。 |

| いのちを響き合わせる | 宮田 裕章 | 慶応義塾大学教授(医療政策) | データサイエンスを駆使し社会ビジョンを描く。政策・未来社会に幅広く貢献。 |

彼らは専門性が非常に高く、それぞれの分野で注目を集める存在ではありますが、「知的すぎる」ことが逆に問題にもなっています。

一般来場者とのズレが生む面白くなさ

来場者が万博に期待しているのは、以下のような体験です。

- 視覚的にワッと驚ける展示

- 子どもから大人までワクワクできる仕掛け

- 「未来すごい!」と感じられるテクノロジーの見せ方

しかし、現在の展示テーマは「いのちとは何か」「共生の未来」など、哲学的・概念的な表現に偏りがちで、一般層にとっては「難しい」「なんか抽象的」と感じられる要因になっています。

1970年万博との比較で見える違い

1970年の大阪万博では、岡本太郎の「太陽の塔」、アメリカ館の「月の石」など、直感的にインパクトのある象徴が存在していました。

ただ大阪府民からの自発的な万博への参加のニュースもないから何が面白く魅力的なのかを発信出来てないのも事実なのよね。

— トキノミノル (@j13990901979) March 24, 2025

そりゃ、ただじゃないから行くか行かないかの話をしたら今は行くとは言わんよね。特に大阪圏以外ではね。

マスコミに頼ってたらそりゃ面白おかしく書かれるよ。 https://t.co/QIE8IZVleu

今回の万博は離散型と呼ばれる形式を採用しており、会場全体を貫くシンボルが存在しないため、空間的な印象もやや弱いのが現実です。

バランスの悪さが課題

もちろん、放送作家の小山薫堂氏やアニメ監督の河森正治氏など、エンタメ業界出身のプロデューサーも参加していますが、全体の構成で見ると知性優位・エンタメ控えめの印象が否めません。

知識と感動のバランスをどう取るか?

これが、今後の万博が「面白い」と思ってもらえるかどうかを左右する重要なカギとなるでしょう。

1970年とは違う?時代背景とのギャップ

「1970年の大阪万博はあれだけ盛り上がったのに、なぜ今回は話題にならないのか?」

多くの人が抱えるこの疑問には、明確な理由があります。それは、時代そのものがまったく違うということ。

1970年の万博は“未来への憧れ”の象徴

当時の日本は、高度経済成長の真っただ中。家電の普及、テレビ放送の拡大、新幹線の開通など、「便利な未来」がどんどん現実化していく時代でした。

そんな社会の中で開催された1970年の大阪万博は、以下のような「夢の最先端」を体験できる場だったのです。

- 岡本太郎の「太陽の塔」に象徴される、圧倒的なビジュアルインパクト

- 月の石、動く歩道、人間洗濯機など、未来技術への好奇心を刺激する展示

- 世界各国の文化と技術を一度に体験できる窓口としての役割

つまり、当時の万博は「未知」への扉を開いてくれる、感動体験の宝庫だったのです。

現代は「驚きにくい」時代

では今の私たちはどうかというと——

スマートフォン1台で世界中の情報や映像を手に入れられる時代。

AI・VR・ロボティクスも、ある程度生活の中にあるものとして浸透してきています。

つまり現代の万博は、「見せ方」や「体験の深さ」でよほど工夫しない限り、来場者の心を動かすのが難しいのです。

社会の空気感の違いも大きい

1970年当時は、「日本全体で一つの方向を目指す」という一体感がありました。

一方で今は、SNSや情報の多様化によって、共感よりも冷静な評価や批判が優先されやすい時代。

万博のような国家的イベントに対しても、「どこが費用対効果あるの?」「行く価値ある?」という冷めた視点が前提になってしまうのです。

このように、時代背景・社会の空気・技術との距離感の変化が、「大阪万博は面白くない」と言われる土壌を作っていることは明らかです。

つまり、「昔はよかった」ではなく、今に合った面白さの設計が求められているのです。

万博の目的は何?理念の不明確さへの疑問

大阪万博に対する最大の違和感——それは、「そもそも何のために開催するのか?」という目的の曖昧さにあります。

掲げられたテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。耳障りの良いフレーズではあるものの、その中身が見えない・伝わらないという声が多く上がっています。

理念だけが先行し、中身が伴っていない?

現在、万博の目的としてよく挙げられるのが次のような言葉です:

- SDGs(持続可能な開発目標)への貢献

- Society 5.0 の体現

- 未来社会の実験場(People’s Living Lab)

しかしこれらは、目的というより理念や理想論の域を出ていないのが現状です。来場者や一般市民にとっては、こうした言葉が「自分にどう関係あるのか」「何を体験できるのか」がまったく見えてこないのです。

未来への希望を提示するはずの万博が…

本来、万博とはこうあるべきです。

- 世界が協力し、未来を創造するビジョンを見せる場

- 技術や文化の可能性を示し、来場者に未来のワクワクを感じさせる機会

- 国家や地域の魅力を国内外に発信する国際イベント

ところが今の大阪万博では、そうした「未来像」や「成果の出口戦略」が市民レベルまで伝わっていないのです。

税金を投じるなら、明確な意義と価値を

大阪万博には数千億円規模の公費(税金)が投入されます。にもかかわらず、多くの市民はこう感じています。

3月13日のヤフーニュースによれば、建設費は2350億円(当初の約1.9倍)

- 「このお金で何が残るの?」

- 「どんな価値を私たちは受け取れるの?」

- 「未来って、具体的にどんな未来のこと?」

つまり、「誰のための万博なのか?」という本質的な問いに対する明確な答えが存在していないということです。

自己満足イベントにならないために

理念そのものを否定するわけではありませんが、それを伝える言葉や体験の設計が曖昧なままでは、多くの人にとって意味のないイベントと映ってしまいます。

ほぼ全ての大阪万博の「目玉」が「もの笑いのタネ」でしか無い。どれだけ壮大な無駄遣いなんだろー

— naomi (@naomi85490234) February 28, 2025

結局、万博の建設等に係るお金は大部分が私たちの税金がつかわれていますよね。それだけに、無駄遣いに対しても敏感なりますよね。

このままでは、「面白くない」どころか、「無関心」「税金の無駄」といった厳しい評価が定着する恐れもあります。

万博の存在意義”を見直すことが、成功への第一歩です。

チケットが売れていない?国民の関心の低さ

「大阪万博、やっぱり面白くなさそう…」

そう感じる人が多い理由のひとつに、チケットの売れ行きの悪さがあります。

万博のような大型イベントでは、本当に興味を持たれていれば自然とチケットは売れるもの。

逆に売れないということは、国民の関心がそもそも薄いという何よりの証拠とも言えるのです。

実際の販売状況は?

- チケット販売目標:1,400万枚

- 現在の販売数:目標を大きく下回る状況

- 特に個人購入が少なく、売れているのは企業・団体販売が中心

つまり、「行きたいから買った」チケットよりも、「配られたから持っている」チケットが多いということです。

なぜここまで関心が低いのか?

大阪・関西万博への関心が低い背景には、情報発信の不足や開催方式への疑問がある

— 七視七士 (@19e75361i103u) February 17, 2025

特に若者の多くは「展示内容がよく分からない」とし、近畿ブロックでさえ「行きたい」は28%にとどまる

大阪・関西万博「行きたいとは思わない」67%

毎日新聞世論調査 https://t.co/77YaCXj92w

プロモーションによりより多くの方に万博の内容を知ってもらう。これが不足しているのでしょうか?

背景には、以下のような要因が重なっています。

① 情報不足で何ができるかが伝わっていない

- 展示内容や体験の詳細が不明

- SNSやCMはあるが「映像だけで中身がない」との声多数

- 「何が楽しいのか、全然伝わってこない」という不満が目立つ

② チケット価格が高い

- 大人前売り券:6,000円

- 当日券:7,500円

- 家族4人で入場するだけで2万円超え+交通費・飲食費

- 「この金額出すならUSJのほうがマシ」という声も多い

③ アクセスの悪さ(特に関西圏以外)

- 地方や首都圏からのアクセスに魅力を感じない人が多い

- 「遠いし高いし、そもそも行く理由がない」

関心の低さ=納得感のなさ

これらの課題が複合的に絡み合い、結果として多くの人が「行きたいと思えない」「理由が見つからない」という状態になっています。

ただでさえレジャーや娯楽が多様化している現代。その中で「万博に行く意味」が見えなければ、チケットが売れないのは当然のことです。

期待より不安が先行?SNSやネット上の評判

大阪万博をめぐるネットの声を覗いてみると、ポジティブな話題よりも、むしろ不安や批判の声の方が圧倒的に目立つのが現実です。

【もう間に合わない‼️】【大阪万博】「想定以上の被害」関西万博シンボル

— くるす🌸アリス(来栖🌸アリス) (@KRSARS__) March 14, 2025

大屋根リングの土台“600m”崩落

自動運転EVバスお披露目も課題浮き彫り pic.twitter.com/D5vDZgGRh8

遅れ気味の万博工事、さらに悪いことに崩落事故.....開幕に間に合うのでしょうか!

SNSや掲示板、ニュースサイトのコメント欄では、

- 「何を見せられるか分からない」

- 「展示が間に合わないんじゃ?」

- 「夢洲の地盤、大丈夫なの?」

- 「チケット高すぎ」

といった声が溢れています。

特に若年層の反応は冷ややかで、「推し活やフェスの方が楽しい」「万博って昭和の文化じゃないの?」といったツッコミも多数。

TikTokやX(旧Twitter)などでは、万博のCMをポエムみたいで意味不明とする投稿がバズるなど、逆にネガティブな話題として拡散されている状況です。

また、「建設が間に合っていない」「参加国が撤退している」といった報道も信頼性に影を落とし、「行ってもスカスカだったら嫌だな」という不安がユーザー心理に残り続けています。

一方で、主催者側もプロモーションを強化していますが、情報の出し方に工夫が見られないため、訴求力が弱いというのも事実。

たとえば「想像以上!が、万博だ。」というキャッチコピーを見た人からは、「想像できる材料がそもそもないのに、何を超えるの?」という鋭い指摘も出ています。

こうした背景から、大阪万博に対するネットの空気は、今のところ“期待感”よりも懐疑心の方が強い状態にあります。

信頼を取り戻すには、プロモーションの方向性を見直し、実際の展示やサービス内容を見える化して伝えていく必要があるでしょう。

でなければ、「なんか面白くなさそうだよね…」という空気感が、開催当日まで続いてしまう可能性も否めません。

スポンサーリンク スポンサーリンク大阪万博が本当に「面白くない」ままで終わるのか?

開催が迫る中、世間の声は厳しく、「大阪万博は面白くない」「行く意味が見えない」といった評価が依然として根強い状況です。

しかし、それは現状の不安や課題が正しく解決されていないことの裏返しとも言えます。

ここでは、「なぜ期待が低いのか?」という点に加えて、「どうすれば面白くなる可能性があるのか?」という改善視点からも探っていきます。

- 予約が面倒?パビリオン体験のハードル

- 建設費が高すぎる?費用と運営への批判

- 参加国が離脱?国際的な評価と不満の声

- 夢洲って大丈夫?会場立地への不安

- リーダーは誰?プロジェクト運営の混乱

- 子どもや家族連れには不向き?来場者層とのミスマッチ

予約が面倒?パビリオン体験のハードル

「並ばない万博」を掲げて導入されたパビリオンの事前予約制度。

本来は来場者の負担を軽減し、スムーズに展示を楽しむための仕組みのはずでした。

しかし実際には、「面倒」「わかりづらい」「思うように楽しめない」といった不満の温床となっています。

問題点は大きく3つ

① 予約手続きが複雑すぎる

来場前に必要なステップがとにかく多いのが問題です。

- 万博IDの取得(メールアドレス登録+個人情報入力)

- チケット購入後に来場日を設定

- パビリオンごとの事前予約(人気展示は抽選式)

このプロセスは、デジタルに慣れた層なら問題なくても、高齢者やライト層にとっては非常に煩雑。

「申し込み方がわからない」「何をいつまでにすればいいの?」という声がSNSでも多数見られます。

② 行きたい展示に行けるとは限らない

特に人気のパビリオンは事前予約が抽選制で、

- 3か月前/7日前/当日の3段階抽選

- 一人一枠の制限

- 希望しても外れる可能性大

という状況。

「見たい展示に当たらない」「予約を取るために何度も挑戦しないといけない」といった不満が溜まり、面白くなる前に疲れるという逆効果に。

③ 現地での体験の自由度が低い

- 予約がないと入れない展示が多い

- 現地でもスマホでの操作が必須

- 案内所は混雑が予想され、当日対応もスムーズとは言い難い

「ふらっと立ち寄って、気になった展示を見て回る」——

そんなテーマパーク的な楽しみ方ができないのは、大きなマイナスポイントです。

改善の余地はまだある

今後の対策として、以下のような取り組みが求められます。

- 予約なしでも楽しめる展示・アトラクションの拡充

- シニア層や家族連れに配慮したアナログ予約・当日サポートの強化

- 会場内ナビゲーションの簡素化とサポート人員の増員

「楽しい体験をしに行ったのに、予約疲れでぐったり」

そんな印象を持たれたままでは、いくら展示内容が良くても「面白くない万博」という評価から抜け出せません。

建設費が高すぎる?費用と運営への批判

大阪万博が「面白くない」と言われる背景には、お金の使い方に対する疑問や不信感も大きく影響しています。

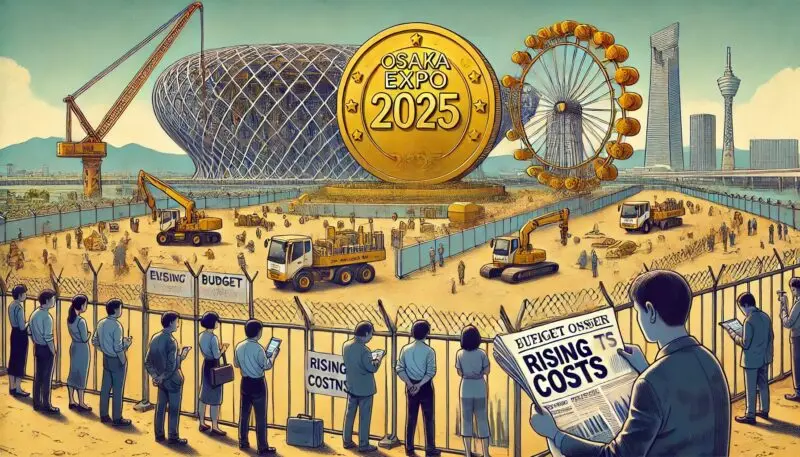

想定を大きく超えた建設費と運営費

- 当初の建設費見積もり:1,250億円

- → 2025年時点で最大2,350億円に膨張(約1.9倍)

- 運営費も809億円 → 約1,160億円へと増額

この膨れ上がった費用の多くが税金でまかなわれるため、「この支出に見合う価値があるのか?」という疑念が国民の間に広がっています。

特に批判を集めた象徴的な高額投資

- 344億円の「大屋根リング」:「世界一高価なパラソル」とも揶揄される存在

- 1カ所約2億円のデザイナーズトイレ:「必要なの?」「豪華すぎない?」と疑問視の声

こうした象徴的建築物が「何のために存在するのか」「どう活かされるのか」が明確でないため、見せかけの豪華さにしか見えないという批判が噴出しています。

費用増加の主な要因

- 資材費の高騰(世界的な物価上昇)

- 建設現場の人手不足

- 設計変更・工期延長

- 準備段階での見積もりの甘さ

これらの要素が重なり、「計画のずさんさ」「マネジメントの甘さ」が露呈した形です。

ただの数字ではなく、国民の価値観の問題

万博の費用問題は、単なる財政の話にとどまりません。多くの国民がこう考えています。

https://t.co/WRYuIe2Ps8

— ANIS PSO 666▲ 👁(NGS) Ship10 Nauđiz@DMZ3期生 (@anispso2ngs666) February 20, 2025

大阪万博には不満しかない

2億円トイレというかこのトイレですら

既得権益の匂いしかしない

それだけではなく

この万博 世界一不衛生な万博を狙っているように思えてならない

トイレにはハンドドライヤーやペーパータオル等は一切なく… https://t.co/bUhLoXPpkm

二億円のトイレ、建造、設置、解体。これを考えると安いのか、高いのか、判断が難しいけど、一般的感覚でいえば高い。そう思ってしまいます。

- 「これだけの予算があれば、もっと他の分野に使えたのでは?」

- 「医療・教育・子育て支援に回す方が、ずっと意義がある」

- 「一部の人だけが盛り上がってるイベントに、なぜこんなに税金を?」

つまりこれは、「万博に対して、社会全体としての納得感がない」という問題でもあるのです。

信頼回復に必要なこと

- 予算の透明性の確保

- 支出に対する成果の可視化

- 万博終了後も活用される持続可能なインフラや価値の提示

「なんでこんなにお金を使ってるの?」という問いに、明確な答えを出せなければ、「面白くない」以前に「やる意味がない」と感じられてしまいます。

参加国が離脱?国際的な評価と不満の声

大阪万博が抱えるもう一つの深刻な問題が、「参加国の離脱」です。

予定より減った参加国数

当初は165の国と地域の参加が見込まれていましたが、開幕を目前に控えた今、複数の国が出展を取りやめています。

- メキシコ

- エストニア

- ボツワナ

- エルサルバドル

- ロシア(政治的理由) など

この離脱の背景には、単なる財政事情以上の構造的問題が潜んでいます。

最大の壁は「建設コスト」

日本側が用意した簡易型パビリオン「タイプX」の建設費は、なんと1㎡あたり約80万円。

1️⃣大阪万博の主催者側が参加国に提案した「タイプX」が新たな紛争の火種に。

— こっちのみかん(消費税廃止) (@kokoron8282) November 30, 2023

1㎡あたり80万。ヨーロッパの基本的な倉庫より10倍も高い。

「金をむしり取ろうとしているのか?」

殆どの大都市は万博にはもう存在意義がないと考えている。

大阪万博は何の為の博覧会なのかhttps://t.co/g5uaQIMSgq

パビリオンタイプXって高額。なぜなそうするのかもっと国民が納得するような説明すべきだと思います。

これは…

- ヨーロッパの倉庫建設費の約10倍

- 東京の総合病院建設費の約2倍

という破格の水準で、特に予算に限りがある中小規模国にとっては「出展不可能レベル」の負担となっています。

日本のサポート体制にも課題あり

参加各国が訴えているのは、以下のような支援不足です。

- 建築・施工手続きの煩雑さ

- 耐震・防火・労働安全に関する日本独自の厳格基準

- 計画変更への対応の遅れ

- 円安による追加コスト増へのフォロー不足

その結果、一部の外交関係者からは以下のような辛辣な評価も。

「これは地球の万博ではなく、日本の都合の万博になってしまっている」「日本は本当に国際イベントを主導できるのか?」

失われつつある地球規模の共創という本来の意義

万博の本質は、国際協調・文化交流・イノベーションの共有にあります。

ところが参加国の離脱や出展意欲の低下により、その根幹である多様性と国際性が揺らいでしまっているのです。

このままでは…

- 大阪万博=日本主導の国内イベントに見えてしまう

- 国際社会からの注目度が低下

- 世界からの評価にも悪影響

という状況に陥るリスクも高まります。

今求められているのは?

- コスト負担を軽減する柔軟な出展方式

- 手続きサポートの簡素化・多言語対応の強化

- 各国とのコミュニケーション強化

- 「共創」の理念に立ち返った姿勢の明示

国際イベントとしての本来の意義を取り戻すには、こうした本気のてこ入れが不可欠です。

夢洲って大丈夫?会場立地への不安

大阪・関西万博の会場となるのは、大阪湾の人工島「夢洲(ゆめしま)」。

一見すると壮大な未来都市のようにも感じますが、実際には多くのリスクと課題を抱えた問題だらけの土地であることが指摘されています。

地盤の脆弱性と災害リスク

大阪・夢洲地区特定複合観光施設の建設予定地の地盤問題に関する質問主意書

二〇二五年国際博覧会の開催地であり、大阪・夢洲地区特定複合観光施設の建設予定地である夢洲は、浚渫土砂や建設残土、廃棄物等の埋め立てによってつくられた人工島であり、土壌汚染や液状化、地盤沈下の問題が指摘されている。

引用:衆議院

夢洲はもともと廃棄物処分場として造成された埋立地。そのため、地盤は軟弱で、地震や津波に対する耐性には大きな不安が残ります。

- 南海トラフ巨大地震の発生が想定されているなか、地盤沈下や液状化への備えは本当に十分か?

- 過去には高潮被害も発生しており、護岸の安全性にも疑問が残る

これらの点から、「本当に安全な場所なのか?」という声が多く上がっているのです。

メタンガスの検出と爆発事故

さらに2024年には、夢洲の万博建設地でメタンガスが検出され、実際に爆発事故も起こっています。

- 地中に埋められた廃棄物が分解される過程で発生した可燃性ガス

- 事故では建物の天井が吹き飛ぶなどの被害も

この一件により、「子どもを連れて行って大丈夫?」「万博会場って安全なの?」という疑念がSNSや口コミでも一気に広まりました。

アクセスの悪さと緊急対応の不安

夢洲への交通手段は極めて限られています。

- 地下鉄中央線の延伸のみが頼みの綱

- 自家用車は原則禁止

- 夢舞大橋と夢咲トンネルの2ルートだけが出入口

つまり、来場者が集中した場合の混雑リスクや、災害時の避難経路の確保が不十分だという大きな課題が残っています。

想定では1日最大約28万人が訪れるとされていますが、現在のインフラでその人数をさばけるのか、疑問は尽きません。

なぜ問題の多い立地が選ばれたのか?

実は夢洲は、万博終了後にIR(統合型リゾート)を開発する計画が進められている地域。万博を起爆剤にして地域開発を進めようという狙いがあるのです。

しかしこの構図が、「結局、万博はIRの前座だったのでは?」という冷ややかな見方を招いてしまっています。

不安を払拭するには?

- 安全対策や災害時マニュアルの具体的な情報開示

- 会場インフラのさらなる強化

- 地元住民や来場者が納得できる形での丁寧な説明と信頼構築

このような努力がなければ、「立地そのものに不信感があるイベント」として、万博全体の印象を悪化させる可能性すらあるのです。

リーダーは誰?プロジェクト運営の混乱

「大阪万博は誰が指揮を執っているのか?」

このシンプルな問いに、はっきりと答えられる人は意外と少ないかもしれません。

というのも、大阪万博の運営体制はリーダー不在とも言える多重構造になっており、どこに責任の中心があるのかが非常に見えにくくなっています。

複雑すぎる運営体制

大阪万博の主な関係者は以下の通り

- 政府(内閣・関係省庁)

- 大阪府・大阪市

- 経済界(万博協会、経団連など)

- 日本国際博覧会協会(事務局)

このように複数の主体が並立し、それぞれの役割が重なっているため、意思決定や責任の所在が非常に曖昧です。

たとえば…

- 岸田元首相:「予算の追加は認めない」と発言するものの、現場での進捗にはあまり関与せず

- 吉村洋文大阪府知事:IR整備を推進する立場だが、万博そのものへの関与は限定的

- 万博協会幹部:経済界の大物が名を連ねるも、現場での調整や推進力には疑問の声も多い

混乱を生む責任分散型の構造

このような組織構造では、以下のような問題が発生しやすくなります。

- 意思決定に時間がかかる

- 調整に失敗し、建設スケジュールが遅延

- 不測の事態に迅速に対応できない

- 問題が発生しても「誰が責任を取るのか」が不明確

実際に、海外パビリオンの建設遅延や、参加国の不満が解消されないままになっているのも、現場で機動的に動けるリーダーが存在しないからだと考えられます。

専門家の不在と前例主義

東京オリンピックと同様、今回の万博でも、イベント運営のプロフェッショナルやエンタメ業界の実行力ある人材が中核にいないという問題も深刻です。

- プロジェクトマネジメントの専門家が不在

- 過去の成功体験に頼った前例踏襲型の計画

- 実行よりも調整に追われる構造

こうした構造では、予算の膨張や現場の混乱は避けられません。

リーダーシップ不在では面白くなるはずがない

大阪万博に必要なのは、単なる肩書きではなく、ビジョンを明確に示し、課題に即応できるリーダーシップです。

いまのままでは、現場の士気や国民の信頼が低下するばかり。

「誰がこのプロジェクトを引っ張っているのか」

この問いに明快な答えが出ない限り、「大阪万博=面白くない」という評価を覆すのは難しいでしょう。

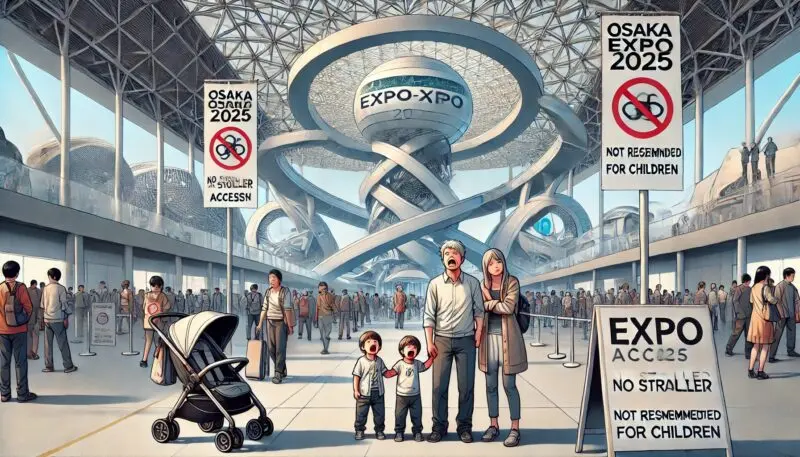

子どもや家族連れには不向き?来場者層とのミスマッチ

万博といえば、本来は家族みんなで楽しめるお祭りのような空間のはず。

ところが今回の大阪・関西万博では、「子ども連れには厳しい」「家族向けに設計されていない」という声が多数上がっています。

子どもにとって難しすぎるコンテンツ

- 展示内容の多くがSDGs・未来社会・先端テクノロジーといった難解なテーマ

- パネルや映像も説明重視で、直感的に楽しめる体験が少ない

- 子どもが飽きやすく、親も気を使いっぱなしになる構造

幼児・未就学児向け施設が限定的

- 数少ないキッズ向け施設「ノモの国」は完全予約制&高倍率

- 自由に遊べるスペースが不足し、ベビーカーでの移動も困難なエリアあり

- 授乳室やおむつ替え台の情報が事前に分かりにくいという課題も

家族での来場における負担の大きさ

- 会場が広大で、1日で2万歩以上歩くケースも

- 夏の開催で熱中症リスクが高く、日陰・冷房エリアも限定的

- 休憩所が少ない、休憩しても人混みで落ち着けないなどの声も

コスト面でもハードルが高い

- 入場料+交通費+飲食費で家族4人の総額が5万円を超える可能性

- 「コスパの良いテーマパークの方が満足度が高い」という比較対象が明確に

来場者層とのズレが面白くなさを生んでいる

このように、設計思想そのものが体験のしやすさよりも展示の正しさを優先しており、ファミリー層への配慮が行き届いていないのが現状です。

- 直感的な楽しさ・遊び心が少ない

- 小さな子どもが主役になれる場面が少ない

- 負担が多く「行こう」と思える要素が弱い

「万博=家族で出かける場所」という構図が崩れてしまえば、リピーターも生まれず、面白くないという評価は自然と広がってしまうのです。

スポンサーリンク総括:大阪万博はなぜ「面白くない」と言われるのか?原因と今後に必要な視点

大阪万博は開幕前から「面白くない」との声が多く聞かれていますが、その背景には複数の課題や不安が複雑に絡み合っています。

展示内容、運営体制、費用、立地、そしてプロモーションの不備など、さまざまな視点から疑問が噴出しています。

以下に、読者の感じる「面白くなさ」の本質を整理し、全体像を振り返ってみましょう。

- 展示内容が抽象的で、来場者の興味を引きにくい

- プロデューサーの半数以上が学者でエンタメ性が弱い

- テーマの「いのち輝く未来社会」が分かりづらい

- パビリオンの予約システムが煩雑で負担が大きい

- 会場建設費・運営費が予想以上に膨らみ批判が集中している

- 一部参加国が撤退し、国際イベントとしての印象が低下

- 一般向けチケットの売れ行きが悪く、国民の関心が低い

- SNSやネットでの反応が否定的で期待感が広がらない

- 夢洲の地盤・環境・アクセスに対する不安が拭えない

- リーダーシップが不明確で、プロジェクト全体が迷走気味

- 子どもや家族連れが楽しめる内容や施設が少ない

- 「未来」を感じられるコンテンツが少なく、ワクワク感に欠ける

- IR誘致との絡みが透けて見え、万博本来の意義がぼやけている

- 来場者目線の配慮が不足し、「行きづらさ」が目立つ

- 広報戦略の弱さにより、何が体験できるのか伝わっていない

大阪万博のチケットが売れない理由とは?購入低迷の原因と今後の対策を徹底解説!

大阪万博のチケットが売れない理由を徹底解説! 価格の高さや購入手続きの複雑さ、ID登録のハードル、デジタル化の影響など、購入低迷の原因を詳しく分析。今後の販売戦略やお得な購入方法も紹介します。

【コスパ重視】大阪万博の人気パビリオン攻略|入場料の元を取る楽しみ方

大阪万博で本当に人気のパビリオンは?この記事では、最新ランキングや口コミで高評価の注目パビリオンを徹底解説します。混雑を避ける裏ワザや予約のコツ、入場料の元を取る賢い回り方まで、大阪万博の人気情報を完全網羅。あなたの万博計画に必須の一本です。