【不安解消】大阪万博メタンガス「大丈夫?」に答える|原因・過去の事故から最新対策まで

大阪万博、楽しみにしているけれど、メタンガスのニュース。「本当に大丈夫?」と心配ですよね。過去には会場で事故もあり、繰り返される問題に不安を感じる方も多いでしょう。この記事では、その『大丈夫?』という疑問にしっかりお答えします。

メタンガス発生の根本的な原因、会場が埋立地であるという特性から詳しく解説。過去の事故の詳細や、最近検出された具体的な場所・危険な濃度といった現状、そして万が一の際の協会と消防による緊急対応の全貌まで、分かりやすくお伝えします。

さらに、現在進められている最新の安全対策も網羅。繰り返される問題にどう向き合っているのか、大阪万博のメタンガスに関する現状を総合的に知ることで、あなたの不安解消を目指します。さあ、一緒に深く掘り下げていきましょう。

記事ポイント

- なぜ万博会場でメタンガスが問題なのか、その根本的な原因と最新の検出状況

- これまでに会場でどんなメタンガス関連の事故や問題があったのか、その詳しい経緯

- 万博協会が安全確保のために具体的にどんな対策を講じているか、その内容と今後の強化策

- 専門家の意見や他のエリアの状況も踏まえ、現状の安全性をどう考えればよいかの判断材料

大阪万博は大丈夫? メタンガス検出の現状と根本原因

- 開幕まであとわずか!大阪万博会場で高濃度メタンガスを検知 - 具体的な場所と濃度は?

- 検知時どう動いた?協会と消防による緊急対応の全貌

- なぜ今メタンガスが?万博会場の「埋立地」という成り立ちと根本的な原因を探る

- 繰り返される問題:過去の爆発事故やガス検出事例 - これまでの経緯と教訓

開幕まであとわずか!大阪万博会場で高濃度メタンガスを検知 - 具体的な場所と濃度は?

まずお伝えしなければならないのは、2025年4月6日(月)の出来事です。万博開幕を目前に控えたこの日、会場内で実際に高濃度のメタンガスが検出されました。

【大阪・関西万博】

— NHK大阪ニュース (@nhk_bknews) April 7, 2025

「テストラン」中に会場で基準値上回るメタンガス検知

博覧会協会は対策強化へ 詳しく↓https://t.co/mA8jKQulBA#nhk_video pic.twitter.com/7eiPkUkevQ

メタンガスが検出された。多数のマスコミで取り上げられていましたが、安全な万博を願います。

- 検出された場所:メタンガスが見つかったのは、万博会場の西側に位置する「グリーンワールド(GW)工区」と呼ばれるエリアです。具体的には、屋外に設置された電気設備の「地下ピット」という空間でした。このGW工区は、後述しますが、以前からメタンガスが発生しやすい場所として認識されていたエリアでもあります。

- 検出された濃度とその危険性:問題は、検出されたメタンガスの濃度です。空気中のメタンガス濃度が5%(専門用語で5vol%)を超えると、「爆発下限界」と呼ばれ、タバコの火や静電気のようなわずかな火種でも爆発を引き起こす可能性がある、非常に危険な状態になります。

今回検出された濃度は、この爆発下限界を実際に超えていました。 つまり、一歩間違えば爆発事故につながりかねない状況だったと言えます。

さらに心配なのは、同じ日の朝に行われた測定では、この場所のメタンガス濃度は「0%」だったと報告されている点です。

それが午後4時頃には危険なレベルまで急上昇していたことから、ガス濃度が短時間で大きく変動するリスクがあることを示しています。

検知時どう動いた?協会と消防による緊急対応の全貌

では、この危険な状況に対して、どのような対応が取られたのでしょうか?

大阪関西万博のテストラン会場で燃焼爆発する濃度のメタンガスが出たので119番通報し、消防隊員が空気呼吸器をつけて対応する事態となりました。

— 寺本けんた/守口市議会議員/日本共産党 (@teramoto_kenta) April 6, 2025

問題のあった場所では今もなお換気が行われています。

いのち輝くどころか

いのちが吹き飛ぶ恐れがあります。

危険な万博は今すぐ中止をするべきです。 https://t.co/5KGJFG1RS7 pic.twitter.com/FWtKIJIcg3

万博会場については何度もこの件について報道されていましたよね。安全の確保。これが今一番求められているものですよね。

- 発見から通報まで:最初にこの異常なガス濃度に気づいたのは、当日、万博会場で行われていた開幕前リハーサル(テストラン)に参加していた、元消防士の経歴を持つ守口市議会議員の寺本健太氏でした。自身の携帯型ガス検知器で基準値を超える数値を検知し、危険を察知。午後4時頃に119番通報を行いました。

- 協会と消防による迅速な対応:通報を受けた大阪市消防局(此花消防署)の隊員と、万博を運営する博覧会協会の職員が直ちに現場へ急行。専門的な機器で改めて測定した結果、やはり爆発下限界を超える危険な濃度であることが確認されました。

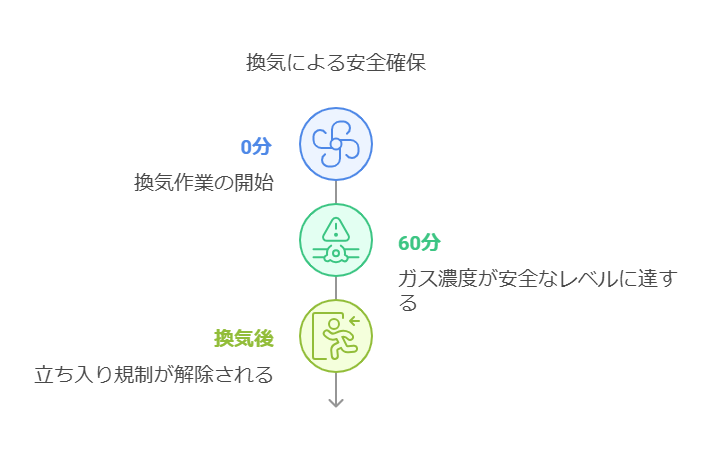

この結果を受け、以下の緊急対応が迅速に実施されました。

- 立ち入り規制 (午後4時25分):

- ガスが検出された地下ピット周辺への立ち入りを禁止。

- 来場者や関係者が危険区域に近づかないよう、規制線を設置しました。

- 換気作業:

- メタンガスが溜まっていた地下ピットの蓋を開放。

- ガスをピット内から外部へ逃がすための「自然換気」を開始しました。

- 安全確認と規制解除 (午後5時28分):

- 換気作業により、ガス濃度は徐々に低下。

- 約1時間後、ガス濃度が安全な基準値(作業基準値である1.5vol%未満)まで下がったことを確認。

- これを受けて、立ち入り規制は解除されました。協会によると、その後濃度は「0vol%」となり、安全が確保されたとのことです。

当日はテストランが行われており、一般の来場者も会場内にいたため、迅速かつ的確な対応が求められる状況でした。幸いにも、この一連の対応により人的・物的被害は発生しませんでした。

なぜ今メタンガスが?万博会場の「埋立地」という成り立ちと根本的な原因を探る

開幕直前に高濃度のメタンガスが検出され、迅速な対応が取られたことをお伝えしました。

しかし、多くの方が疑問に思うのは、「そもそも、なぜ万博会場のような場所で、そんな危険なガスが発生するのか?」ということでしょう。

その根本的な原因は、万博会場が建設されている土地、大阪湾に浮かぶ人工島「夢洲(ゆめしま)」が「埋立地」であるという、その成り立ちにあります。

夢洲がどのように作られたか

夢洲は、ゼロから海を埋め立てて造成された土地です。その埋め立てに使われた材料は、主に以下のものです。

埋立地には微生物がゴミを分解した際に出るメタンガスなどを排出するガス抜き管があります。夢洲はまだガスが地中に滞留していますね。

— 東京土建の裏側 (@shokunin_doken) March 29, 2024

個人も埋立地にゴミを捨てに行く事が出来ます。行くと分かりますが凄く臭いです。あれはメタンなんですよね。埋立地はたまに火事になったりしてます。 https://t.co/Zpa7Ijwh6y pic.twitter.com/TkyuekgXb0

埋立地というだけでなく、ゴミも埋められている。それが原因なんですね。産廃も埋められてるとは💦

- 建設現場から出た土砂(建設残土)

- 港や河川の工事で発生した土砂(浚渫土砂)

- そして、一般家庭から出たごみや、工場などから出た産業廃棄物

この中でも、特にメタンガス発生の元凶となるのが「廃棄物」です。

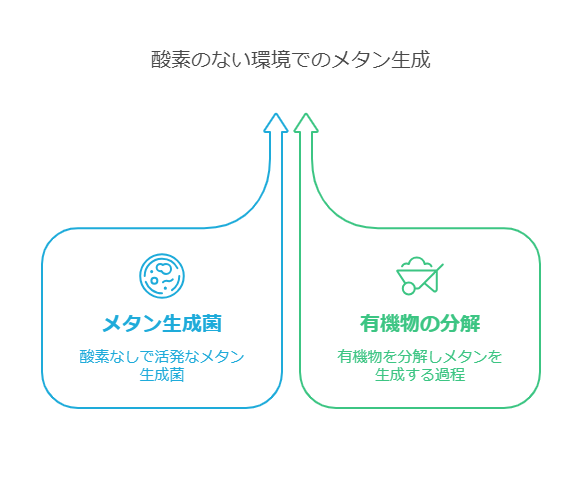

メタンガス発生のメカニズム

廃棄物の中には、食品くずや紙類など、多くの「有機物」が含まれています。これらが埋め立てられ、土の中に閉じ込められると、酸素がほとんどない状態(専門用語で「嫌気性状態」)になります。

この酸素のない環境で活発になるのが、「メタン生成菌」と呼ばれる微生物です。これらの微生物が有機物を分解する過程で、主成分がメタン(CH₄)である可燃性のガスが発生します。これがメタンガスの正体です。

発生したガスはどこへ? なぜ溜まる?

地中で発生したメタンガスは、本来であれば少しずつ地表に向かって抜けていきます。

関西人やし気になって調べたら…

— あきらのギターチャンネル (@musicakira01) April 7, 2025

メタンガスの爆発下限界(LEL*は 約5VOL%、上限界(UEL)は 約15VOL% 。空気中に5%〜15%の濃度でメタンがあると、着火源があれば爆発する可能性有。

5%はちょうど爆発下限界で、着火源があれば爆発する条件が整っている by chatGPT

とのことでした。#万博中止 pic.twitter.com/PevkETWXTH

濃度5%超えると爆発の危険性。5%が下限値とはいえ危ないガス。

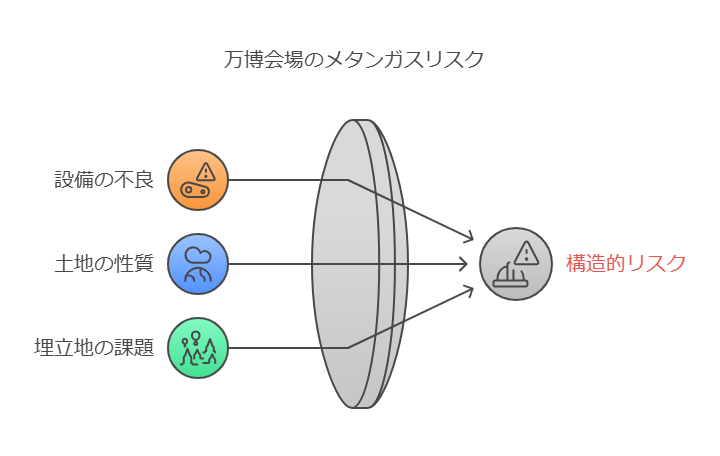

しかし、地中にコンクリート構造物(建物の基礎や、今回問題になった電気設備の地下ピットなど)があると、ガスの通り道が妨げられ、その空間にガスが滞留してしまうことがあります。

特に、密閉された空間ではガスが溜まりやすく、濃度がどんどん高まってしまいます。そして、濃度が爆発下限界(5%)を超えると、非常に危険な状態になるのです。

つまり、万博会場のメタンガス問題は、設備不良などによる一時的なものではなく、夢洲という埋立地が抱える、土地そのものの性質に根差した構造的なリスクであると言えます。

気温や雨量などの気象条件によってもガス発生量は変動するため、予測が難しい側面もあります。

繰り返される問題:過去の爆発事故やガス検出事例 - これまでの経緯と教訓

このような背景があるため、万博会場でメタンガスが問題となったのは、残念ながら今回が初めてではありません。過去にも深刻な事例が発生し、そのたびに対策が取られてきました。

2024年3月:衝撃的な爆発事故

最も深刻だったのが、2024年3月28日に実際に発生した爆発事故です。今回と同じ「グリーンワールド(GW)工区」で、建設中だったトイレの地下ピットに溜まっていたメタンガスに、溶接作業の火花が引火しました。

夢洲の一部エリアでは、廃棄物などによる埋め立てが原因でメタンガスが発生しており、24年3月には会場西側のグリーンワールド(GW)工区で、工事の火花が引火して爆発火災が起きた。その後、協会は換気設備やガス検知器を設け、ガス濃度の測定結果を定期的に公表している。

— BOYCOTT トランプ BOYCOTT テスラBOYCOTT アメリカ! (@8pBWKnyWbz86364) April 4, 2025

一年前にも引火爆発があってもなぜ改善されないのか。安全が一番ではないのでしょうか。

この爆発の威力は凄まじく、厚さ18cmもあった頑丈なコンクリート製の床が、約100平方メートル(テニスコート半面弱)にわたって吹き飛ぶという甚大な被害をもたらしました。

幸いにも作業員などにけがはありませんでしたが、メタンガスの爆発がいかに危険であるかを物語る、衝撃的な事故でした。大阪府知事も当時、「人的被害が起きてもおかしくなかった」とコメントしています。

事故後も続いたガス検出

この爆発事故を受け、万博協会はガス検知器の増設や換気対策の強化などを急ぎました。しかし、その後もメタンガスの検出は続きます。

【大阪関西万博会場でメタンガス】

— くるす🌸アリス(来栖🌸アリス) (@KRSARS__) April 7, 2025

今年3月に同じ夢洲でメタン爆発が起きてたのと繋がる🟰夢州では3月の爆発で建設中トイレで溶接作業中に火花がメタンガスに引火、コンクリート床に6メートル亀裂。ケガ人は出なかった。

2〜5月のガス濃度計測では作業員避難レベルが76回も検出。grokの回答より https://t.co/QpLwz2bZbI pic.twitter.com/mbb4NMbbw5

安全基準値を76回も超える濃度を検出していたとは.......

- 爆発事故後の調査では、同年5月までに実施された1350回の濃度測定のうち、619回でメタンガスを検知。そのうち76回は、作業を行う上での安全基準値(1.5vol%)を超える濃度でした。

- また、廃棄物の埋め立てが少なくリスクが低いとされていた他の工区、「パビリオンワールド(PW)工区」などでも、低濃度ではあるもののメタンガスが検出される事例が報告されました。これは、問題がGW工区だけに限らない可能性を示唆するものでした。

得られた教訓

これらの繰り返される問題や事故から、万博協会をはじめ関係者は、いくつかの重要な教訓を得ることになりました。

- 埋立地のリスク認識の徹底: 夢洲が埋立地であることのリスクを改めて認識し、それを前提とした安全管理体制を構築する必要があること。

- モニタリングと換気の重要性: ガス濃度を継続的に監視し、基準値を超えた場合に即座に対応できる体制と、ガスを滞留させないための換気対策が不可欠であること。

- 火気管理の厳格化: メタンガスは可燃性であるため、特に地下空間やその周辺での火気の使用を厳しく制限する必要があること。

- 緊急時対応体制の整備: 万が一、高濃度ガスが検出されたり事故が発生したりした場合に、迅速かつ的確に対応できる体制(情報伝達、避難誘導など)を事前に整えておくこと。

大阪万博は大丈夫? メタンガス対策と今後の安全性

- 【重要】メタンガス検知時の安全対策 - 具体的に何が行われるのか?

- これまでの対策は十分だったのか?設置済みの検知器・換気システムの効果と課題

- 今後の追加対策:恒久的な柵から侵入防止強化まで - 再発防止への具体策

- 専門家はどう見る?有識者の意見と万博協会の「安全宣言」を徹底検証

- 万博会場内の他のエリアは?GW工区以外でのメタンガス検出リスクと現状

- もし来場中にメタンガス警報が鳴ったら?想定される避難誘導と取るべき行動

【重要】メタンガス検知時の安全対策 - 具体的に何が行われるのか?

まず、来場者として最も気になる点の一つが、「もし会場内で危険なレベルのメタンガスが検知されたら、一体どうなるの?」ということでしょう。

万博会場では、万が一の事態に備え、以下のような具体的な安全対応手順(プロトコル)が定められ、訓練も行われています。

- 検知・通報・現場確認:

- 会場内に設置された多数のガス検知器が、基準値(作業を行う上での安全基準は1.5vol%、爆発の危険がある下限界は5vol%)を超える濃度を検知すると、警報を発し、関係部署(博覧会協会や消防など)に即座に情報が伝達されます。

- 連絡を受けた協会職員や消防隊員が現場に急行し、専門の測定器でガス濃度を再測定。危険性のレベルを正確に評価します。

- 立ち入り規制の実施:

- 危険性が確認された場合、直ちにガスが検知された場所とその周辺エリアへの立ち入りが禁止されます。

- 安全確保のため、規制線を張ったり、スタッフが誘導したりして、来場者や関係者が危険区域に近づかないようにします。

- 換気措置の開始:

- 立ち入り規制と並行して、ガスが溜まっている原因箇所(地下ピットなど)の蓋を開放します。

- まずは自然の風力でガスを外部に逃がす「自然換気」を行いますが、状況に応じて送風機などを用いた「強制換気」も実施し、ガス濃度を迅速に低下させます。

- 継続的なモニタリング:

- 換気を行いながら、ガス濃度が安全な基準値以下に下がるまで、継続的に濃度を測定・監視します。

- 安全確認と規制解除:

- ガス濃度が十分に低下し、安全が確認された時点で、立ち入り規制は解除され、通常の運営状態に戻ります。

このように、検知から安全確保までの一連の流れが定められており、関係機関が連携して迅速に対応する体制が構築されています。

これまでの対策は十分だったのか?設置済みの検知器・換気システムの効果と課題

このような緊急時対応プロトコルに加え、そもそもメタンガスによる危険を未然に防ぐため、万博協会は過去の事故や検出事例を踏まえ、様々な予防策を講じてきました。

導入されてきた主な対策:

- ガス検知器の大量設置: 会場全体で800台以上とも言われる高精度な検知器を設置し、監視体制を強化。

- 換気システムの導入・強化: ガスが溜まりやすい地下空間を中心に、強制的に換気を行う装置を設置。

- 測定頻度・箇所の増加: 定期的なガス濃度測定の回数や場所を増やし、異常の早期発見に努める。

- 有孔蓋(穴あき蓋)の採用: 地下ピットの蓋を、ガスが自然に抜けやすい構造のものに交換。

- 測定結果の情報公開: 公式サイトなどで日々の測定結果を公表し、透明性を確保。

これらの対策の効果:

これらの対策は、一定の効果を発揮していると言えます。

- 迅速な濃度低下: 実際にガス濃度が上昇した場合でも、換気システムによって比較的短時間で安全なレベルまで濃度を下げることが可能になっています(4月6日の事例でも約1時間で基準値以下に)。

- 早期発見と対応: 検知器による常時監視体制により、異常が発生した場合に早期に発見し、立ち入り規制などの迅速な初動対応につながっています。

- 事故防止への貢献: 2024年の爆発事故以降、同様の大規模な事故は発生しておらず、これらの対策が事故防止に寄与している面は大きいと考えられます。

しかし、残された課題と限界

一方で、これらの対策を講じていてもなお、2025年4月6日に爆発下限界を超える高濃度ガスが検出されたという事実は、これまでの対策だけでは十分ではなかった、あるいは限界があることを示しています。

- 予測困難なガスの挙動: 埋立地から発生するメタンガスは、気温や気圧、地下水位などの影響を受け、濃度が短時間で急上昇することがあり、その予測や完全なコントロールは非常に困難です。

- 「埋立地」という根本原因: 土地自体からガスが発生し続ける限り、対症療法的な対策だけでは根本的なリスクはなくなりません。

- 広大な会場と設備の限界: 会場は非常に広大であり、すべての潜在的なリスク箇所を設備だけで100%カバーすることは現実的に難しい側面があります。

- 長期的な管理の必要性: 万博が終わった後も、この土地のガス管理は長期的に続けていく必要があります。

今後の追加対策:恒久的な柵から侵入防止強化まで - 再発防止への具体策

これまでの対策の効果と、それでもなお残る課題を踏まえ、万博協会はさらなる安全対策の強化、いわば「対策のアップデート」を進めています。

再発防止に向けた具体的な追加対策として、以下のような内容が発表・実施されています。

- 物理的なアクセス制限の強化:

- 恒久的な柵の設置: 特にリスクが高いとされたGW工区の地下ピット周辺など、重要な箇所には、人が容易に近づけないように頑丈な柵を恒久的に設置します。これには、危険箇所であることを示す警告表示も取り付けられる予定です。

- 換気能力のさらなる向上策:

- 蓋の常時開放: ガスが常に抜けやすい状態を保つため、一部の地下ピットの蓋を常に開けた状態にしておくという運用も検討・実施されています。

- 換気設備の増強: 既存の機械換気設備の能力を高めたり、設置数を増やしたりすることも進められています。

- 監視体制のレベルアップ:

- 測定体制の拡充: ガス濃度を測定する場所をさらに増やし、測定頻度も高めることで、より網羅的できめ細かな監視体制を目指します。リアルタイムでの監視強化も図られます。

- ガス侵入防止措置の徹底:

- 構造的な対策強化: 地下ピットや建物内部へガスが侵入するのを防ぐため、壁と地面の接合部や配管が壁を貫通する部分などを、特殊なシール材やガスバリアシートで密閉するといった、構造面での対策も強化されます。

これらの追加対策は、これまでの経験と反省に基づき、より多層的で、より根本的なリスク低減を目指すものです。

物理的な障壁、換気能力の向上、監視の強化、そして構造的な改善を組み合わせることで、安全性のさらなる向上を図ろうとしています。

専門家はどう見る?有識者の意見と万博協会の「安全宣言」を徹底検証

これまでに見てきたように、万博協会はメタンガス問題に対して様々な対策を講じています。

しかし、「その対策は本当に十分なのか?」「専門家はどう評価しているの?」という点は、安全性を判断する上で非常に重要です。ここでは、専門家の意見と協会の公式見解を比較検討してみましょう。

専門家からの指摘と懸念

専門家からは、協会の対策努力を認めつつも、依然として厳しい意見や懸念の声が上がっています。

大阪市議会特別委員会 日本共産党・山中智子議員が質問

大阪市議会の2025年大阪・関西万博推進特別委員会が17日開かれました。日本共産党の山中智子議員は、夢洲の会場建設現場で起きたガス爆発事故への対応、万博協会が示した安全対策の問題点を明らかにし、横山英幸市長(大阪維新の会幹事長)に「危険な夢洲での万博開催は考え直すべき」と中止を決断するよう迫りました。

引用:JCP OSAKA

- 危険性の指摘: 2025年4月に現場で高濃度ガスを検知した元消防士の市議会議員は、「爆発下限界を超える危険な濃度」「命が吹き飛ぶ恐れがあった」とその危険性を強調し、当時の対応にも疑問を呈しています。

- 埋立地リスクの継続: 地質学や環境問題の専門家は、夢洲が廃棄物を含む埋立地である以上、「メタンガスは長期的に発生し続ける可能性が高い」「会場全体にリスクが潜在しており、完全なリスク排除は困難である」と指摘しています。これは、対策を続けても根本的なリスクはなくならない、ということを意味します。

- 対策への評価と課題: 導入されている換気設備やモニタリング体制については、「方向性は間違っていない」「必要な措置」と評価する声もあります。しかし同時に、「突発的なガス濃度上昇への対応は依然として難しい」「万博開催期間だけでなく、終了後も含めた長期的な管理計画が必要」「測定データや対策に関する情報公開が、もっと分かりやすく透明であるべき」といった課題も指摘されています。

万博協会の「安全確保」への見解

これに対し、万博を運営する博覧会協会は、安全確保への取り組みを強調しています。

- 対策の有効性を主張: 「これまでに講じてきたガス検知システム、換気設備、侵入防止対策などにより、基準値以上の濃度が検知された場合でも、適切に対応できる体制は整っている」と説明しています。

- 現状の安全性をアピール: 「会場内のガス濃度測定値は、現時点(※執筆時点の情報に基づく)ではすべて安全な基準値以下であることを確認している」といった発表も行われています。

- 継続的な取り組みを約束: 「今後も継続的なモニタリングと適切な管理を実施し、来場者が安心して万博を楽しめる環境を確保していく」というのが、協会の一貫した公式な立場です。

どう考えればよいか?

客観的に見ると、万博協会が安全対策に力を入れていることは事実です。しかし、専門家が指摘するように、埋立地特有のリスクは依然として存在し、その対策には限界や課題も残されています。

協会の「安全宣言」を鵜呑みにするのではなく、このような専門家の意見も踏まえながら、状況を冷静に見守る必要があると言えるでしょう。

万博会場内の他のエリアは?GW工区以外でのメタンガス検出リスクと現状

メタンガス問題で特に名前が挙がるのは「グリーンワールド(GW)工区」ですが、「他の場所、例えばパビリオンがたくさん建っているエリアは大丈夫なの?」と気になる方も多いと思います。

GW工区以外の状況

結論から言うと、GW工区以外でもメタンガスが検出された事例はあります。

- パビリオンワールド(PW)工区: 海外パビリオンなどが集まるこのエリアでも、過去に低濃度ながらメタンガスが検出されたことがあります。ただし、その濃度は爆発の危険があるレベルには達していませんでした。

- 交通ターミナル: 会場の玄関口となるこのエリアでも、2025年の初めに一時的に基準値を超える濃度が検出されました。これを受けて、ガスが溜まりにくい構造の蓋(有孔蓋やグレーチング蓋)への交換といった対策が実施され、現在は基準値以下で推移していると報告されています。

- その他のエリア: 会場東側の工区などでも、低濃度のメタンガスが検出された記録があります。

リスクの違いと会場全体の対策

ただし、これらのエリアは、GW工区が主に廃棄物の焼却灰で埋め立てられているのに対し、建設残土や浚渫土砂で造成されているため、メタンガスの発生リスク自体はGW工区よりも低いと考えられています。

万博協会は、特定の工区だけでなく、会場全体の地下ピットなどを対象にガス濃度の継続的な測定を行っており、異常があれば換気などの対策を講じる体制をとっています。日々の測定結果は、公式サイトなどで公開されています。

会場中央の象徴的な大屋根「リング」周辺や、主要なパビリオンが立ち並ぶエリアについては、現時点までに基準値を超えるメタンガス濃度は報告されていません。

まとめると、会場全体としてメタンガス発生リスクがゼロではありませんが、エリアによってリスクの程度には差があり、協会は会場全体での監視・対策を進めている、というのが現状のようです。

もし来場中にメタンガス警報が鳴ったら?想定される避難誘導と取るべき行動

最後に、万が一、あなたが万博会場を訪れているときにメタンガスの警報を聞いた場合、どうすればよいのか、知っておくべきことをお伝えします。

これはあくまで万が一への備えですが、知っておくことで冷静に対応できるはずです。

会場には緊急時の計画があります

まず大切なのは、万博会場ではメタンガス検知のような緊急事態に備え、避難誘導に関する計画が準備されているということです。スタッフや警備員は、その計画に基づいた訓練を受けています。

想定される避難誘導の流れ

もし警報が鳴った場合、一般的には次のような流れで対応が進むと考えられます。

- 警報・アナウンス: 会場内に警報音や、状況を知らせるアナウンスが流れます。

- スタッフによる誘導: 会場スタッフや警備員が、危険が予想されるエリアへの立ち入りを規制し、「こちらへ避難してください」と安全な方向へ誘導します。

- 避難経路での移動: 会場内に設けられた緊急時用の避難経路を通り、指示された安全なエリア(屋外の広場など)へ移動します。

- 情報提供: 避難が完了した後も、アナウンスや会場内の表示、公式アプリなどを通じて、状況に関する情報が提供されます。

来場者が取るべき行動

その際、私たち来場者が取るべき最も重要な行動は以下の5つです。

- 【落ち着く】 まずは深呼吸。パニックにならず、冷静に周囲の状況を確認しましょう。

- 【指示に従う】 これが最も重要です。自分の判断で勝手に行動せず、必ず会場スタッフや警備員の指示・誘導に従ってください。

- 【近づかない】 立ち入りが禁止されているエリアには、絶対に近づかないでください。

- 【火気厳禁!】 メタンガスは非常に燃えやすいガスです。タバコ、ライター、その他火気の使用は絶対にやめてください。 (状況によってはスマートフォンの操作も控えるべきか、スタッフの指示を確認しましょう)

- 【情報を確認】 会場内のアナウンスや公式アプリ、電光掲示板などで、公式な最新情報を確認するように努めましょう。

【!】とても大切なお願い

ここに書かれている避難誘導の流れや取るべき行動は、あくまで一般的な想定に基づいています。実際の緊急時には、その場の状況によって対応が異なる可能性があります。

したがって、必ず、万博会場からの公式な情報(アナウンス、アプリ、表示など)や、現場にいるスタッフ、警備員、消防隊員などの指示に従って行動してください。

大阪万博は大丈夫? メタンガス問題 - 安全性についての総括と今後の展望

大阪万博のメタンガス問題、「結局、大丈夫なの?」という皆さんの疑問に対し、この記事では様々な角度から情報をお伝えしてきました。

会場の「埋立地」という成り立ちに起因する根本的なリスク、過去に起きた事故と繰り返されるガス検出、それに対する万博協会の多岐にわたる対策強化の取り組み、そして専門家から指摘される課題や懸念。

単純に「安全だ」「危険だ」と白黒つけられる問題ではない、複雑な状況であることが見えてきたかと思います。

最後に、これまでの情報を整理し、現状を理解するための重要なポイントを以下にまとめました。

- 開幕直前の4月にもGW工区で爆発下限界超えの高濃度メタンガスを検出

- 検知時の立ち入り規制や換気などの緊急対応は迅速に実施された

- 根本原因は夢洲が廃棄物を含む「埋立地」であることにある

- 埋立地の有機物分解によりメタンガスは長期的に発生する可能性がある

- 2024年3月にはGW工区でメタンガスが引火した爆発事故が実際に発生

- ガス検知器設置や換気システム導入など安全対策は段階的に強化されてきた

- しかしガス濃度は予測困難な急変動を見せることがあり対策には限界も

- 再発防止へ恒久柵設置やさらなる換気強化などの追加対策が進行中

- 専門家は長期的なリスク管理の必要性や対策への懸念も指摘している

- 万博協会は対策の有効性を強調し安全確保への取り組みを表明

- GW工区以外でも低濃度ながらメタンガスが検出された事例はある

- 会場全体でのガス濃度モニタリングと測定結果の情報公開は継続中

- 万が一の警報発令時には来場者への避難誘導計画が存在する

- 来場者自身も冷静な行動と火気厳禁、公式情報の確認が重要

- 継続的な対策強化と透明性ある情報公開が今後の信頼回復の鍵

関連記事

大阪万博のチケットが売れない理由とは?購入低迷の原因と今後の対策を徹底解説!

大阪万博のチケットが売れない理由を徹底解説! 価格の高さや購入手続きの複雑さ、ID登録のハードル、デジタル化の影響など、購入低迷の原因を詳しく分析。今後の販売戦略やお得な購入方法も紹介します。