青山繁晴の若い頃に迫る! 成功を支えたキャリアと家族の物語

青山繁晴の若い頃から現在に至るまで、彼の成功の陰には強い「家族」の支えがあります。

特に「妻」の青山千春氏や「息子」たちとの深い「絆」が、彼の多彩なキャリアを支えてきました。

この記事では、青山繁晴氏の若い頃の歩みと、家族との強い結びつきがどのように彼の人生に影響を与えたのかを詳しく探っていきます。

記事ポイント

- 青山繁晴の若い頃のキャリアとその成長過程

- 青山繁晴の家族、特に妻や息子との絆や支え

- 若い頃に培われた政治家としての信念や独自のスタンス

- 青山繁晴の若い頃から現在までの趣味や興味の変遷

青山繁晴の若い頃と家族の支え

青山繁晴氏は、多岐にわたる活動と強い信念を持つ政治家であり、彼の人生には家族の支えが大きな影響を与えてきました。

彼の成功の背景には、妻の深い理解と献身、そして息子たちとの絆が存在しています。

この記事では、青山氏の若い頃から現在に至るまでの家族の役割や支えについて詳しく見ていきます。

- 青山繁晴の妻と彼女の支え

- 青山繁晴の息子たちの成長と家族の絆

- 青山繁晴の年齢とこれまでの歩み

青山繁晴の妻と彼女の支え

青山繁晴氏の妻、青山千春氏は、彼の人生において重要な存在です。

千春氏は水産学研究者としても活躍し、自身のキャリアを追求する一方で、夫を支え続けてきました。

二人が出会ったのは、千春氏が大学院生として海洋研究に携わっていた時期でした。

彼女の研究は海洋環境工学やメタンハイドレートの分野であり、青山氏の政治活動においても深く関わっています。

千春氏は、家庭においても強い存在感を持ち、夫の繁忙な政治生活を支えました。

青山氏が多忙な中でも家庭とのバランスを取ることができたのは、妻の理解とサポートがあったからこそと言えるでしょう。

また、彼女自身も自身の夢を追う姿勢が、家族全体の姿勢に影響を与えてきたと言われています。

青山繁晴の息子たちの成長と家族の絆

青山繁晴氏には二人の息子がいます。長男の青山大樹氏は、父親の後を追い独立総合研究所で社長を務めていた時期もあり、父親の影響を強く受けています。

一方、次男についてはあまり公にされていませんが、家族内では重要な存在として知られています。

青山氏は、「親の背中を見せる」ことを子育てにおいて大切にしており、家族全体で多くの議論を重ねながら、それぞれの役割や夢を尊重してきました。

特に妻千春氏が遠洋航海に出る際の家族の支え合いは、青山家の強い絆を象徴する出来事の一つです。

青山繁晴の年齢とこれまでの歩み

1952年7月25日生まれの青山繁晴氏は、2024年現在72歳です。彼の人生は、多様な経験と挑戦に満ちており、若い頃から政治記者としてのキャリアをスタートさせ、ジャーナリストとしての経験を積んできました。

その後、シンクタンクの設立や政治家としての活動を経て、現在も日本の政治界において強い影響力を持ち続けています。

青山繁晴のプロフィール

- 1952年7月25日:神戸市に生まれる

- 淳心学院中高卒業

- 慶應義塾大学文学部中退

- 早稲田大学政治経済学部卒業(経済学科)

- 1998年:共同通信社に入社。事件記者、経済記者、政治部で勤務

- 2002年:三菱総合研究所に迎えられ、国家戦略の立案に携わる

- 2002年:株式会社独立総合研究所を創立。代表取締役社長・首席研究員に就任

- 近畿大学客員教授、東京大学非常勤講師を務める

- 2016年:独立総合研究所を退社し、参議院議員に当選

- 現在:「日本の尊厳と国益を護る会」代表として活動中

出典:参議院

青山氏のこれまでの歩みは、常に家族の支えと共にありました。年齢を重ねる中で、彼の活動はますます広がりを見せ、これからも新たな挑戦を続けていくでしょう。

スポンサーリンク青山繁晴の若い頃のキャリアと政治活動

青山繁晴氏は、ジャーナリストとしてのキャリアを皮切りに、後に政治の世界で活躍するまで多岐にわたる経歴を積んできました。

彼の若い頃のキャリアは、政治活動の土台を築くうえで非常に重要な時期でした。

ジャーナリズムにおける厳しい経験や、日本国内外の危機管理に関する深い洞察は、彼の政治活動に大きく影響を与えました。

この章では、彼がどのようにして政治の舞台に足を踏み入れたのか、また派閥に対する独自の立場や、参政党との関わりについて詳しく探っていきます。

- 青山繁晴が所属しない派閥とその批判

- 青山繁晴と参政党、政治活動の始まり

- 青山繁晴の生い立ちと教育背景

- 早稲田大学での学びとその影響

- 共同通信社時代の経験

- 三菱総合研究所での経験

- 独立総合研究所設立の背景と目的

青山繁晴が所属しない派閥とその批判

青山繁晴氏は、若い頃から政治の世界に興味を持ちながらも、派閥政治に対して強い批判を抱いていました。

日本の政界では、派閥が特定の政治家や集団に影響力を持ち、政策決定に大きな影響を及ぼすことがしばしば見受けられます。

しかし、青山氏はこの構造を「私利私欲の温床」と見なし、派閥に属することなく、自らの信念を貫くことを選びました。

特に自民党内で派閥が大きな力を持っていることについて、青山氏はその影響力が日本の民主主義を歪めていると指摘しています。

彼は、自民党内の政治資金パーティーや派閥の構造が不透明であり、国民からの信頼を損なう要因であると批判してきました。

青山氏が議員として活動する際も、派閥に縛られることなく、個人の信念と政策重視のスタンスを貫いています。

彼のこうした姿勢は、保守的な自民党内でも異端視されることがありましたが、一方で国民からの支持を集める要因にもなっています。

青山氏が「派閥政治の全廃」を訴えることにより、彼は清廉な政治を目指し、透明性を重視する姿勢を一貫して保っています。

青山繁晴と参政党、政治活動の始まり

青山繁晴氏の政治活動の始まりは、ジャーナリストとしてのキャリアと密接に関連しています。

彼は共同通信社で記者としての経験を積み、国際情勢や国内政治に関する深い知識を持つようになりました。

その後、三菱総合研究所に移り、国家戦略の立案や危機管理に携わることで、実務的な経験を積みました。

この経験が彼の政治理念の形成に大きく寄与しています。

青山氏が参議院議員として初当選したのは2016年。彼はこの時、「1期6年で議員活動を終える」と宣言し、特定の団体や政治家からの支援を受けないスタンスを示しました。

このように独立した立場を保ち続けることが、彼の政治活動の特徴となっています。

参政党とは、青山氏が日本の保守系政治団体と連携し、国益を守るための政策を提唱してきたことが背景にあります。

青山氏は、自らの信念に基づいて政策を提案し、特に日本の安全保障やエネルギー問題に対して強い関心を示してきました。

参政党の支持者からも高い評価を受け、彼の政治活動は国民の利益を最優先にした行動によって広がりを見せています。

青山氏が提唱する政策の多くは、長年のジャーナリストや研究者としての経験に基づいており、その発言には裏付けとなる専門的知識があります。

この点が、他の政治家との差別化ポイントとなっており、彼の独自の政治的スタンスを支えています。

青山繁晴の生い立ちと教育背景

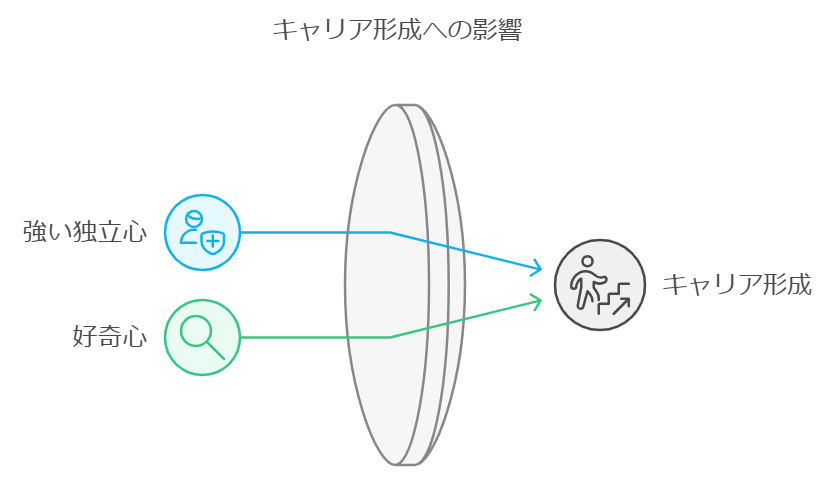

青山繁晴氏は1952年に兵庫県神戸市で生まれました。彼の生い立ちは、強い独立心と知識欲に満ちており、これが彼のキャリア形成に大きな影響を与えました。

幼少期から自らの考えを大切にし、書物に親しむことで、早い段階から政治や社会問題への関心を持つようになったと言われています。

彼は、兵庫県の名門校である淳心学院中高等学校を卒業後、慶應義塾大学文学部に進学。

しかし、文学の道に進むことに疑問を抱き、慶應を中退。その後、早稲田大学政治経済学部に入学し、1979年に卒業しました。

早稲田では政治経済学を専攻し、当時から国内外の政治情勢に強い関心を示していたと言われています。

このように、彼の学歴は非常に多様であり、独自の視点を持って物事を考える姿勢を養ってきました。

早稲田大学での学びは、後に彼がジャーナリストとしての道を選び、さらに政治の世界に足を踏み入れる際の基礎となっています。

彼の生い立ちと教育背景は、常に「真実を追求する」という強い信念に基づいており、これが彼のキャリア全体を支える原動力となっています。

早稲田大学での学びとその影響

青山繁晴氏は、早稲田大学政治経済学部を1979年に卒業しました。彼が進学した早稲田大学は、政治経済の分野で日本をリードする教育機関であり、その学びは彼のキャリアに大きな影響を与えました。

特に、早稲田大学の「自主独立」の精神は、彼の政治信条や後のジャーナリズム活動に深く結びついています。

大学時代、青山氏は政治理論や経済学だけでなく、国内外の政治情勢にも興味を持ち、当時の社会問題に対して積極的に意見を持つようになりました。

また、早稲田大学は多様なバックグラウンドを持つ学生が集まる場所であり、彼はそこで人脈を広げ、さまざまな価値観に触れることができました。

これが、後に彼が幅広い視点を持って日本の政治や外交を考える基盤を築くことにつながったのです。

さらに、青山氏は在学中にメディアや報道の役割にも関心を寄せ、卒業後にジャーナリストとしてのキャリアを選択するきっかけとなりました。

早稲田での学びは、彼の独立心や批判的思考を育み、後に彼が派閥に属さない独自の政治スタンスを貫く上でも重要な影響を与えました。

早稲田大学での学びとその影響

- 1979年に早稲田大学政治経済学部を卒業

- 自主独立」の精神が彼の政治信条やジャーナリズムに影響

- 政治理論や経済学に加え、国内外の政治情勢にも関心を持つ

- 早稲田での多様な人脈と価値観が彼の幅広い視点を形成

- メディアや報道への関心がジャーナリストとしてのキャリアを選ぶきっかけとなる

共同通信社時代の経験

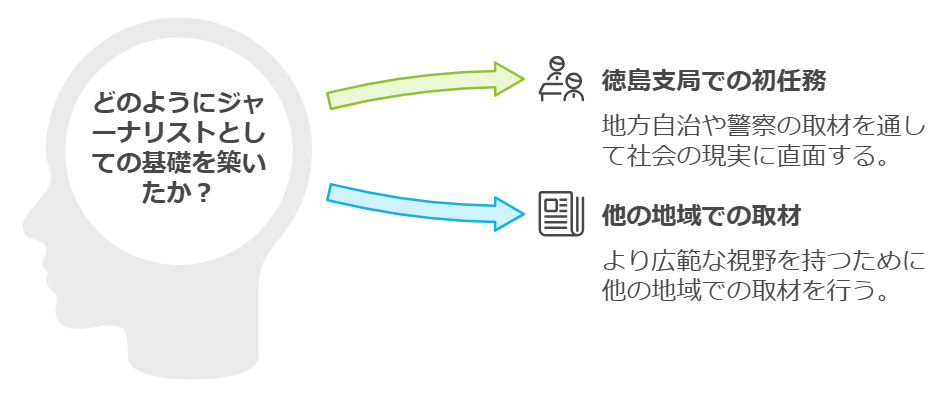

青山繁晴氏は、早稲田大学卒業後、共同通信社に入社し、ここで彼のジャーナリストとしてのキャリアが始まりました。

共同通信社は、日本を代表する通信社の一つであり、青山氏はここで事件記者として活動をスタート。

徳島支局での初任務を皮切りに、青山氏は地方自治や警察の取材を通して、社会の現実に直面しながら、ジャーナリストとしての基礎を築いていきました。

特に彼が注目されたのは、京都支局や東京本社での政治部勤務時代です。

ここでは、首相官邸記者クラブに配属され、当時の総理大臣である中曽根康弘氏や竹下登氏の政権を取材する機会を得ました。

これは彼にとって、日本の政治の中枢に触れる貴重な経験であり、彼の政治家としての視点を育てる重要な時期となりました。

さらに、外務省サブキャップとしてペルー大使公邸占拠事件の取材に派遣された際、彼は半年間ペルーに滞在し、現地での緊張した状況をリアルタイムで報道しました。

この経験は、青山氏の危機管理能力や国際情勢に対する理解を深め、後に彼が国家安全保障に携わるきっかけとなる大きな転機となりました。

共同通信社時代は、彼にとって多くの困難や挑戦を経験する場であり、それが後のキャリア形成に大きな影響を与えました。

三菱総合研究所での経験

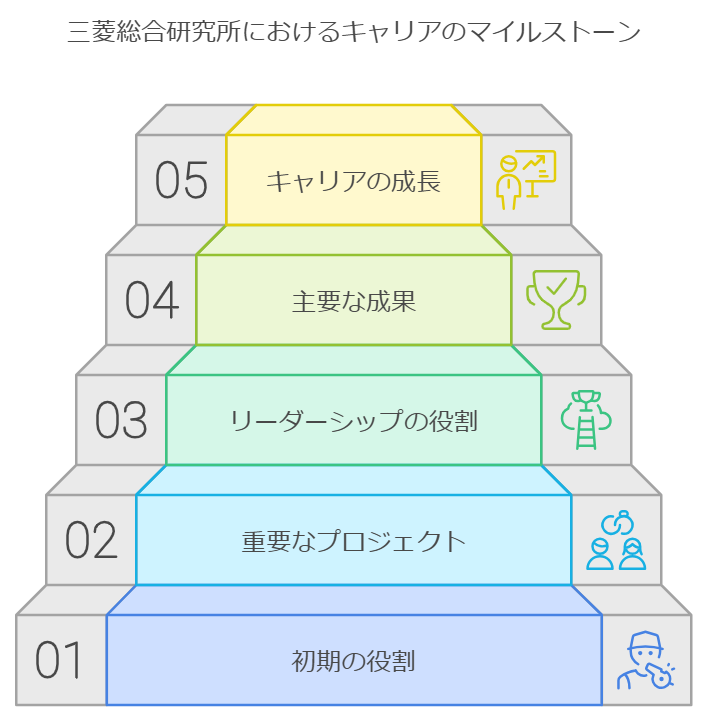

青山繁晴氏がジャーナリストとしてのキャリアを経て、1998年に三菱総合研究所に迎えられたことは、彼のキャリアにおいて重要な転機でした。

三菱総合研究所は、日本最大級のシンクタンクとして、政府や企業に対する政策提言や戦略立案を行う機関です。

ここでの青山氏の役割は、特に安全保障や外交政策に関わる国家戦略の立案に重点を置いていました。

青山氏は、ここでの経験を通じて、国家の安全保障に関する深い知識を得ると同時に、日本が直面するエネルギー問題や外交課題にも真剣に取り組むようになりました。

彼が注目したのは、日本のエネルギー自給率向上や、海洋資源の活用、特にメタンハイドレートの可能性についてです。

この資源が将来の日本にとって重要なエネルギー源となることにいち早く注目し、その調査や研究を進めました。

また、青山氏は国際的な視点から日本の外交政策を見直す必要性を感じており、三菱総研ではその観点から多くの政策提案を行いました。

この経験が、後に彼が独立したシンクタンクを設立する大きな動機となり、彼の国家安全保障に対する視点を形作ったのです。

独立総合研究所設立の背景と目的

青山繁晴氏が2002年に設立した独立総合研究所(独研)は、日本のシンクタンク業界に新しい風を吹き込む存在となりました。

この研究所の設立の背景には、彼が三菱総研で働く中で感じた「本当に独立した政策提言が必要だ」という強い信念がありました。

既存のシンクタンクが大企業や政府と密接に結びついていることに疑問を抱き、独立した立場で日本のために貢献できる機関が必要だと感じたのです。

独研は、特定の企業や団体からの支援を受けず、公平で客観的な調査研究を行うことを使命としています。

青山氏は、エネルギー問題や国家安全保障に関する専門的な調査・研究を行い、特にメタンハイドレートの研究を推進してきました。

彼の考えでは、この未利用資源を開発することが、日本のエネルギー自給率を高め、国の未来を左右する重要なカギになると考えています。

また、独研は政府への政策提言だけでなく、危機管理や企業のリスクマネジメントに関するコンサルティングも行い、日本の危機管理体制の強化に寄与しています。

青山氏が目指したのは、国益を守るための「独立した知恵」の提供であり、そのために政府や企業からの利害関係を避け、自律的な運営を貫いています。

独研の設立とその活動は、青山氏の政治哲学を具現化したものであり、彼が目指す日本の未来像を反映しています。

スポンサーリンク青山繁晴の若い頃の趣味と作家活動

青山繁晴氏は、多彩なキャリアを持つ政治家やジャーナリストとして知られる一方、若い頃から現在に至るまで、さまざまな趣味を持ち続けてきました。

特にモータースポーツやスキー、そして文学に対する情熱は、彼の人生を豊かにし、仕事や政治活動にも少なからず影響を与えてきました。

また、彼は作家としてもデビューしており、彼の多様な経験が彼の作品に反映されています。

この章では、青山氏がどのような趣味を持ち、その趣味が彼の人生にどのような影響を与えてきたのか、さらに作家としての一面にも焦点を当てます。

- 青山繁晴がレーサーとして挑んだモータースポーツ

- 青山繁晴が経験した事故とその影響

- 若い頃から現在まで続く趣味と興味の変遷

- 青山繁晴の作家デビューと代表的な作品

- 青山繁晴の政治家としての初期活動

- 青山繁晴の若い頃のキャリアパスとその後

青山繁晴がレーサーとして挑んだモータースポーツ

青山繁晴氏は、モータースポーツに対する情熱を持ち続け、レーサーとしての挑戦も行ってきました。

彼がモータースポーツに目覚めたのは、幼少期に父親が経営していた教習所で運転を学んだことがきっかけでした。

小学生の頃から車を操ることに興味を持ち、後にこの情熱は本格的なレース参戦へと発展していきます。

青山氏は、2009年にJAF国内A級ライセンスを再取得し、2015年には「LOTUS CUP JAPAN」にスポット参戦するなど、積極的にモータースポーツに参加しています。

彼の愛車は、ロータス・エリーゼやロータス・エキシージCUP260といった高性能なスポーツカーで、彼はこれらの車両で多くのレースに挑戦してきました。

特に、「繁子号」と名付けたエリーゼは、彼のレーサーとしての象徴的な車です。

モータースポーツを通じて培った集中力や判断力は、彼の政治活動や危機管理においても重要な役割を果たしてきました。

レースという競技における瞬時の判断力や大胆な決断力は、彼の政治家としての行動に通じるところがあると言えます。

青山氏のレーサーとしての挑戦は、単なる趣味に留まらず、彼の人格形成に大きな影響を与えた要素の一つです。

青山繁晴が経験した事故とその影響

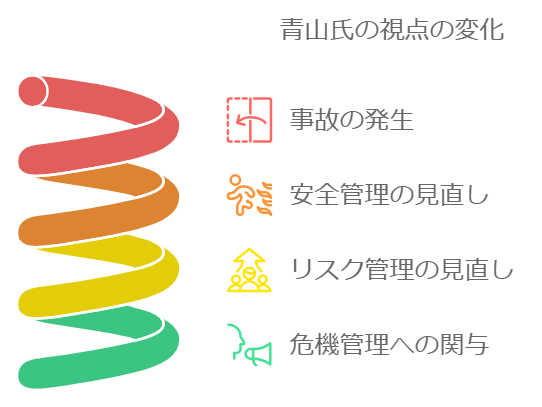

青山繁晴氏のモータースポーツに対する挑戦には、華々しい成功だけでなく、リスクや事故も伴っていました。

青山氏は自身が運転中に事故を経験したことがあり、その経験が彼の人生観やリスクに対する考え方に大きな影響を与えました。

青山氏が経験した代表的な事故の一つは、彼がモータースポーツに本格的に取り組んでいた時期に発生しました。

幸いにも大きな怪我を負うことはありませんでしたが、この事故は彼にとって大きな教訓となり、命の危険が伴う競技に対する真摯な姿勢をより一層強くしました。

この事故をきっかけに、青山氏は安全管理やリスクマネジメントに対する考え方を見直し、これが後の危機管理分野での活動にもつながる一因となりました。

彼は、危険に直面した際に冷静な判断を下すことの重要性を再認識し、政治家としての活動でもこの経験を生かすようになりました。

事故を通じて得た教訓は、彼の人生哲学に深く刻まれており、常に自らの行動に責任を持ち、リスクを適切に管理するという信念を強めています。

若い頃から現在まで続く趣味と興味の変遷

青山繁晴氏は、若い頃からさまざまな趣味を持ち、それらを通じて人生を豊かにしてきました。

モータースポーツだけでなく、スキーや乗馬、ダイビングといったアウトドアスポーツも彼の趣味の一部です。

特にスキーは彼にとって大きなリフレッシュの手段であり、雪山での自然との一体感を楽しむことができると語っています。

また、スキューバダイビングは彼に海洋資源への関心を深めさせ、メタンハイドレート研究へのつながりをもたらしました。

さらに、青山氏は文学や音楽、美術にも強い関心を抱いています。彼は特に文学作品を好み、ドストエフスキーやカフカの作品に影響を受けてきました。

文学を通じて得た洞察や人間観察は、彼の政治的な視点や思想にも影響を与えています。

また、音楽や美術も彼の感性を刺激し、日々の生活や政治活動に新たな視点をもたらしてきました。

青山氏の趣味は、単なる娯楽に留まらず、彼の人格形成や価値観の根幹を支える重要な要素です。

多くの分野に興味を持ち続ける姿勢は、彼の探究心とチャレンジ精神を表しており、その好奇心が彼の幅広い活動を支えてきました。

趣味と興味

- モータースポーツやスキー、乗馬、ダイビングを趣味とする

- スキューバダイビングが海洋資源への関心を深めた

- 文学や音楽、美術にも関心を持ち、ドストエフスキーやカフカに影響を受ける

- 趣味が政治的視点や思想に影響を与えている

- 多様な趣味が探究心とチャレンジ精神を支える

青山繁晴の作家デビューと代表的な作品

青山繁晴氏は、政治家やジャーナリストとしての顔に加え、作家としても活動しています。

彼の作家デビューは2000年に小説『夜想交叉路』が第90回文學界新人賞にノミネートされたことに始まります。

この作品は、青山氏の豊富な経験や視点が反映されたもので、社会や人間の深層に迫る描写が特徴です。

彼の作家としての活動は、ジャーナリストや政治家としての鋭い洞察力を反映しており、作品の多くには現代社会の問題や日本の将来についての考察が描かれています。

青山氏の代表的な著書には、政治的な視点を深く掘り下げた『ぼくらの祖国』や『ぼくらの選択』シリーズがあります。

これらの作品では、日本の政治や外交問題に関する彼の独自の見解が記されており、多くの読者に影響を与えています。

また、彼の経験をもとに執筆されたノンフィクション作品では、彼が実際に関与した事件や出来事に対する詳細な分析がなされており、リアリティに富んだ内容となっています。

さらに、青山氏は政治的なテーマだけでなく、哲学や人間性に関する考察も執筆しています。

彼の著書『ぼくらの哲学』では、人間としての生き方や社会との関わりについて深く掘り下げ、読者に多くの示唆を与える内容となっています。

これらの作品を通じて、青山氏は作家としても多くの支持を得ており、ジャーナリズムや政治の枠を超えた活動を展開しています。

青山繁晴の政治家としての初期活動

青山繁晴氏が政治家として本格的に活動を始めたのは、2016年の参議院議員選挙で初当選を果たした時です。

青山氏はこれまでジャーナリストとして日本国内外の問題を取材し、三菱総合研究所で国家戦略を立案する立場から日本の未来を考えてきました。

しかし、実際に自らが政治の舞台に立ち、行動を起こすことで、日本の問題に対する具体的な解決策を提示できると考え、政界入りを決意しました。

初当選時、青山氏は「1期6年で議員活動を終える」という宣言を行い、派閥に所属せず、政治献金も受け取らないという独自のスタンスを示しました。

彼は、国民の声を直接反映させる政治を目指し、透明性のある政策運営を推進するために、派閥や既存の政治構造から距離を置く姿勢を貫いています。

青山氏の主張は、日本の政治において清廉さと公正さを重視するものであり、これが国民からの支持を集める要因となりました。

特に彼の初期活動では、日本のエネルギー問題や安全保障に対する政策提言に注力しました。

参議院での活動を通じて、青山氏はメタンハイドレートの開発促進や防衛政策の見直しに取り組み、日本の持続可能な未来を築くための基盤を整えようとしています。

彼の初期の政治活動は、従来の政治家とは一線を画すもので、国民の利益を第一に考える姿勢が特徴です。

青山繁晴の若い頃のキャリアパスとその後

青山繁晴氏のキャリアは、若い頃から一貫して挑戦と変革の連続でした。

彼は早稲田大学政治経済学部を卒業後、共同通信社に入社し、ジャーナリストとしてのキャリアをスタートさせます。

初期の段階で地方支局に配属され、徳島支局や京都支局で警察や地方行政に関する取材を行い、そこで得た現場感覚と社会問題への理解は、彼のキャリア全体に大きな影響を与えました。

その後、青山氏は首相官邸記者クラブで中曽根康弘内閣や竹下登内閣を取材し、国政の最前線で経験を積みました。

この経験は、彼の政治的洞察力を高め、後に自らが政治家として活躍する基礎となります。

また、ペルー大使公邸占拠事件の取材を通じて国際的な危機管理に対する視点を深めたことも、彼のキャリア形成において重要な役割を果たしました。

1998年に三菱総合研究所に迎えられたことが、青山氏にとっての大きな転機でした。

国家戦略の立案に携わり、日本の外交政策や安全保障に関する知見を深め、シンクタンクとしての活動に力を注ぎます。

この経験を経て、2002年には独立総合研究所を設立し、特定の企業や団体からの影響を受けない独立した立場で政策提言を行うことを目指しました。

その後、彼は2016年に参議院議員として政界に進出し、エネルギー問題や日本の安全保障に関する政策提言を続けています。

青山氏のキャリアは、常に挑戦を恐れず、独自の視点で物事を捉える姿勢に貫かれており、彼の若い頃からの努力と経験が、現在の活動に直結しています。

スポンサーリンク総括:青山繁晴の若い頃から現在までの歩みとその影響

青山繁晴氏は、若い頃から多様なキャリアや経験を積み重ね、現在の政治家としての活動に大きな影響を与えてきました。

彼の人生の軌跡には、家族の支えや独自の信念に基づいた決断が多く見られます。

以下に、青山氏の若い頃から現在に至るまでの主なポイントを箇条書きでまとめます。

- 兵庫県神戸市で生まれ、強い独立心と探究心を持って成長

- 早稲田大学で政治経済学を学び、多様な価値観に触れる

- 共同通信社での記者時代に、日本の政治や国際問題に深く関与

- ペルー大使公邸占拠事件を現地取材し、危機管理の重要性を学ぶ

- 三菱総合研究所で国家戦略の立案に携わり、政策形成の経験を積む

- メタンハイドレートの研究を推進し、日本のエネルギー問題に関心

- 2002年に独立総合研究所を設立し、独立した政策提言を開始

- 2016年に参議院議員に当選し、政治家としての活動を本格化

- 派閥に属さない姿勢を貫き、透明性と公正さを重視

- モータースポーツや文学など、幅広い趣味を持ち続けている

- 家族の支えを受けながら、国益を最優先にした政治活動を展開

- 若い頃の経験を基に、今後も日本の未来に貢献し続ける

関連記事

青山繁晴と息子の成長と影響力:受け継がれる教育と価値観

青山繁晴氏は、息子たちに「親の背中を見せる」教育スタイルを通じて、価値観や絆の大切さを伝えてきました。家庭で育まれた青山家の教育方針と息子たちの成長物語に迫ります。

青山繁晴と高橋洋一の視点から見る日本経済と安全保障の未来

青山繁晴と高橋洋一が日本社会に与える影響とは?二人の信念や政策の違いと共通点、経済政策・安全保障に対するアプローチを徹底解説。