「税収 過去最高」の裏で進むステルス増税。苦しい国民生活のカラクリとは

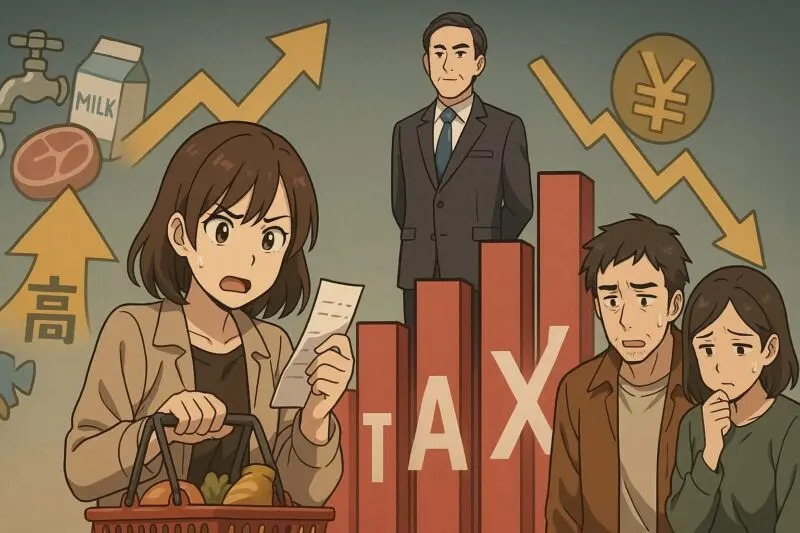

「国の税収が5年連続で過去最高を更新」――。 そんなニュースを聞いても、素直に喜べないのはなぜでしょうか。

75兆円という莫大な税収とは裏腹に、私たちの国民生活は物価高騰でますます苦しいのが現実です。

日本経済の裏で、一体どんなカラクリが働いているのか。この記事では、気づかぬうちに負担が増える「ステルス増税」などの問題も含め、この大きな矛盾の正体を深く掘り下げていきます。

記事ポイント

- 「税収 過去最高」は好景気が理由ではなく、物価高や円安といった国民生活の苦しさが原因だというカラクリ

- 給料が上がっても暮らしが楽にならないのはなぜか、そして知らないうちに負担が増える「ステルス増税」の実態

- 75兆円を超える莫大な税金が、私たちの生活向上ではなく、主に社会保障費や国の借金の利払いに消えているという使い道

- このままでは将来、さらなる増税や社会保障の削減が避けられないという、これからの国民生活への影響

なぜ「税収 過去最高」なのに「国民生活」は苦しいのか?そのカラクリを徹底解説

「またか…」と思わずため息が出た方も多いのではないでしょうか。

テレビやネットで流れる「国の税収が過去最高を更新!」というニュース。その一方で、私たちの給料は思うように上がらず、スーパーでの買い物は日に日に高くなるばかり。

「一体この国はどうなってるんだ」「私たちの生活はこんなに苦しいのに、国だけが儲かっているの?」そんなやるせない怒りや疑問を感じてしまいますよね。

この記事では、そんなあなたのモヤモヤした気持ちの正体を、専門用語を一切使わずに、一つひとつ丁寧に紐解いていきます。

なぜ国の税収だけが増え続けるのか、その裏に隠されたカラクリを知ることで、今の日本の姿がきっと見えてくるはずです。

- 【事実】5年連続で過去最高!日本の税収、75兆円超えの内訳をデータで見る

- 驚異の75兆円超え!私たちの税金は、どれくらい増え続けているの?

- 増えた税収の3つの主役は「所得税・法人税・消費税」

- 予算の見込みより大幅に増えた「上振れ」という現象とは?

- 税収が増加した3つの主要因と経済のカラクリ

- 原因①:物価高で「消費税」が勝手に増えていく仕組み

- 原因②:円安で一部の大企業が儲かり「法人税」が増加

- 原因③:実感なき賃上げで「所得税」も上がってしまう現実

- 「税収は最高なのに生活は苦しい」国民が感じる“ねじれ”の正体

- なぜ給料は上がったはずなのに、暮らしは楽にならないのか?

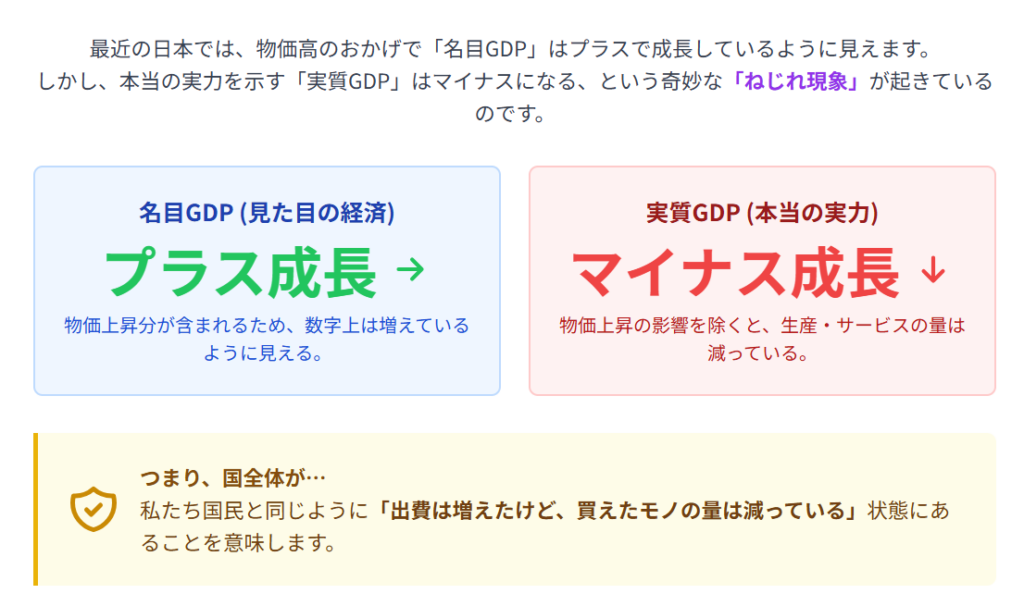

- 見せかけの好景気?数字(名目GDP)と実感(実質GDP)の大きな溝

- 企業の利益は「内部留保」へ。私たちの給料に還元されないのはなぜ?

- 「ステルス増税」という見方も。国民負担率から見る“実感なき負担増”

- 給料の半分近くが消える?「国民負担率」という衝撃の数字

- 知らないうちに負担が増える「ステル-ス増税」の具体例

- 「日本の税金は海外より安い」は本当?数字の裏に隠されたワナ

【事実】5年連続で過去最高!日本の税収、75兆円超えの内訳をデータで見る

まず、腹立たしい気持ちは一旦横に置いて、今、客観的に何が起きているのか、「事実」だけを冷静に見ていきましょう。

信じられないかもしれませんが、これが今の日本の現実です。

驚異の75兆円超え!私たちの税金は、どれくらい増え続けているの?

2024年度、国が集めた税金の総額は約75.2兆円に達する見込みです。これは、なんと5年連続で過去最高の記録を更新するという、異例の事態です。

具体的にどれくらい増えているのか、過去5年間の推移を見てみましょう。

- 2020年度:約60.8兆円

- 2021年度:約67.0兆円

- 2022年度:約71.1兆円

- 2023年度:約72.1兆円

- 2024年度:約75.2兆円(見込み)

このように、毎年数兆円単位というとんでもない金額で税収が増え続けているのが、今の日本の姿なのです。

増えた税収の3つの主役は「所得税・法人税・消費税」

では、この莫大な税収は何から集められているのでしょうか? 国の税収を支えているのは、主に次の3つの税金です。

- 所得税:私たち個人が、給料などの所得から納める税金

- 法人税:会社が、儲けた利益から納める税金

- 消費税:私たちが、商品やサービスを買うときに支払っている税金

そして驚くことに、2024年度の税収増は、これら「所得税」「法人税」「消費税」の3つすべてが増えたことによってもたらされました。

予算の見込みより大幅に増えた「上振れ」という現象とは?

税収が増加した3つの主要因と経済のカラクリ

では、なぜこんなに税収が増えているのでしょうか?景気が良くなって、みんなの給料がどんどん上がっているから…?

残念ながら、話はそう単純ではありません。むしろ、私たちの生活を苦しめている「物価高」や「円安」が、皮肉にも国の税収を増やす大きな原因となっているのです。

原因①:物価高で「消費税」が勝手に増えていく仕組み

最近、スーパーに行くと「何でも高いな…」と感じますよね。この物価高が、国の税収を増やす一つ目の大きな原因です。

値上げが止まらない

— こた@マインド✕お金=幸せ家族 (@kota_achieve) April 30, 2025

スーパーから帰ってきた妻との会話

妻「米以外も全部高いよ〜」

僕「例えばどれが高かった?」

妻「調味料、冷食、あなたのお酒」

僕(なんか…すみません笑)

「物価高に沿った生活スタイルが必要だね」

妻「例えば?」

僕「固定費の見直し、保険とか」

妻「うんうん」…

スーパーも高くなってますよね。同種でも、少しでも安いもの。それを買ってしまいます。高くなってるという事はさらに消費税を払ってます。

これは「消費税」の仕組みを考えると簡単に理解できます。

例えば、今まで100円(税抜)で買えたジュースが110円(税抜)に値上がりしたとします。消費税は10%なので、

- 値上げ前:消費税は10円

- 値上げ後:消費税は11円

となります。たった1円の違いですが、これが日本中のあらゆる商品の買い物で起きると、国が集める消費税の総額はとんでもない金額になります。

私たちは高い買い物をさせられて苦しいのに、国は税率を1%も上げることなく、物価が上がるだけで自動的に消費税収が増えていく。これが一つ目のカラクリです。

原因②:円安で一部の大企業が儲かり「法人税」が増加

ニュースでよく聞く「円安」も、税収を増やす大きな要因です。

「円安」は、私たちにとっては海外旅行が高くなったり、輸入品が値上がりしたりと、あまり良いイメージがありません。

しかし、自動車メーカーなど、海外に商品を売っている一部の大企業にとっては、大きな利益を生むボーナス期間のようなものです。

例えば、アメリカで1万ドルの車を売ったとします。

- 1ドル=100円の時:売上は100万円

- 1ドル=150円の時:売上は150万円

このように、同じ車を売っただけなのに、円安になるだけで日本円での売上が大きく増えます。こうして大企業がたくさん儲かると、国に納める「法人税」も当然増えます。

ただし、これはあくまで一部の輸出企業のことで、海外から材料や商品を仕入れている多くの中小企業は、円安で仕入れコストが上がって経営が苦しくなっている、という事実も忘れてはなりません。

原因③:実感なき賃上げで「所得税」も上がってしまう現実

「物価高に対抗するために賃上げを!」という言葉をよく聞きますが、「そんなに給料上がったかな?」と感じる人がほとんどではないでしょうか。

実は、たとえ私たちの生活が楽になるほどではない、実感なき賃上げであっても、国の「所得税」収入はしっかりと増える仕組みになっています。

所得税は、収入が上がれば上がるほど、より高い税率がかけられる仕組み(累進課税)になっています。

そのため、物価の上昇分を埋めるほどの大きな賃上げでなくても、給料の金額(名目賃金)が少しでも増えれば、天引きされる所得税も増えてしまうのです。

このように、私たちの生活実感とは裏腹に、「物価高」「円安」「実感なき賃上げ」という3つの要因が複雑に絡み合い、国の税収だけが過去最高を更新し続けるという、なんともやるせない状況が生まれているのです。

「税収は最高なのに生活は苦しい」国民が感じる“ねじれ”の正体

税収が増えるカラクリは分かりました。物価高や円安が原因だなんて、なんだか腑に落ちませんよね。

でも、だとしても、やっぱり納得できない。なぜ私たちの生活は、こんなにも苦しいままなのでしょうか。

ここからは、多くの人が感じているこの大きな「ねじれ」の正体に、さらに深く迫っていきます。

なぜ給料は上がったはずなのに、暮らしは楽にならないのか?

- 名目賃金:給料の「額面」のこと。あなたの給与明細に書かれている金額です。

- 実質賃金:その給料で「実際にどれだけのモノやサービスが買えるか」を示す、お金の本当の価値です。

例えば、あなたの給料が2%上がったとします(名目賃金アップ)。でも、あらゆるものの値段が3%上がってしまったら(物価上昇)、去年よりも買えるモノの量は減ってしまいますよね。これが、「実質賃金がマイナス」という状態です。

そして、今の日本では、この実質賃金のマイナスが2年以上も続いているのです。だから、たとえ額面上の給料が少し増えても、それ以上に物価が上がっているため、私たちの生活は一向に楽にならないのです。

見せかけの好景気?数字(名目GDP)と実感(実質GDP)の大きな溝

この「額面」と「本当の価値」のズレは、私たちの給料だけでなく、日本経済全体でも起きています。

政府が「経済は上向いている」と言っても、それがどこか他人事に聞こえるのは、見かけの数字は良くても、経済の中身そのものは豊かになっていないからです。

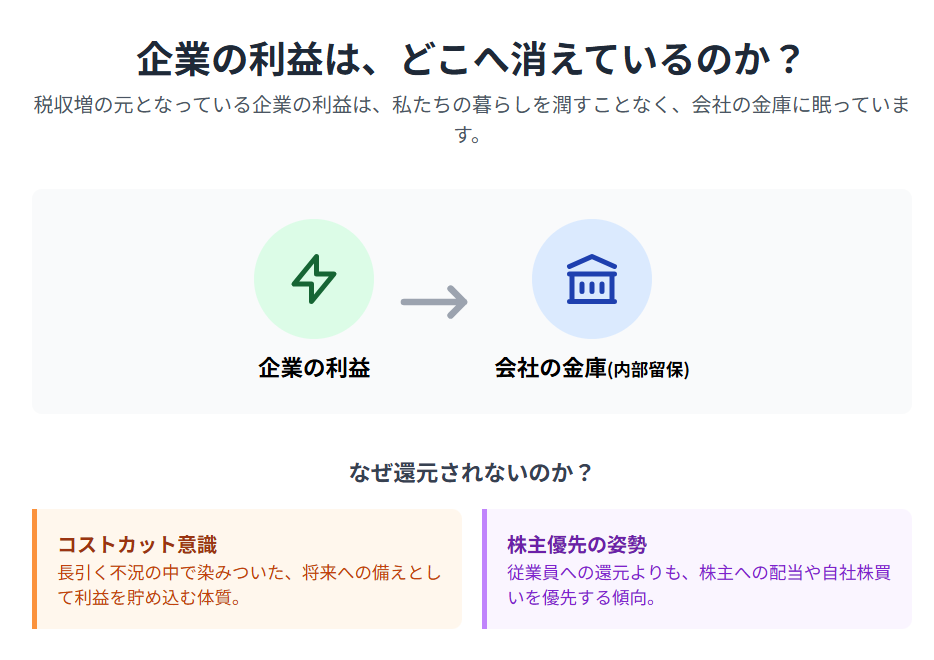

企業の利益は「内部留保」へ。私たちの給料に還元されないのはなぜ?

税収が増えた原因の一つに「好調な企業業績」がありました。では、企業が儲けた利益はどこへ行っているのでしょうか?

取るならここが最優先。

— 柚子姫🐾@れいわ消費税は廃止 (@pDyvhzFJAIAJe90) June 30, 2025

あるとこから取れ、無いとここから取るな。

税は応能負担です。

内部留保は過去13年毎年最高益601兆円。

現預金に至ってはこの13年間で138.9兆円増加の301.8兆円。

日本の富裕層は365万人で世界2位。… pic.twitter.com/Zf7XpfeYIk

会社の中にため込む。社員への還元もしてほしい.......

その多くは、残念ながら私たちの給料ではなく、企業の「内部留保(ないぶりゅうほ)」という形で、会社の中に貯め込まれています。

内部留保とは、会社が儲けた利益から、税金や株主への配当、そして従業員の給料などを支払った後に、会社の中に残しておくお金のことです。

この内部留保が、日本では12年連続で過去最高を更新し続け、なんと600兆円というとてつもない金額にまで膨れ上がっています。

「ステルス増税」という見方も。国民負担率から見る“実感なき負担増”

生活が苦しい原因は、物価高や上がらない給料だけではありません。 実は、私たちが気づかないうちに、じわじわと負担が増える「見えない増税」も静かに進んでいるのです。

給料の半分近くが消える?「国民負担率」という衝撃の数字

「国民負担率」という言葉を聞いたことがありますか? これは、私たちが稼いだお金(所得)のうち、税金や社会保険料(年金、健康保険など)として、どれくらいの割合を国や自治体に支払っているかを示す数字です。

2025年度、この数字は46.2%になる見込みです。

令和7年度の国民負担率は、46.2%となる見通しです(詳細は資料参照)。

これは、稼いだお金のほぼ半分が、自分の自由に使えないまま消えていくことを意味します。

江戸時代の「五公五民(ごこうごみん)」という重税に匹敵すると言われるほどの、衝撃的な数字です。

30年前は約38%でしたから、この数十年間で私たちの負担がどれだけ重くなったかが分かります。

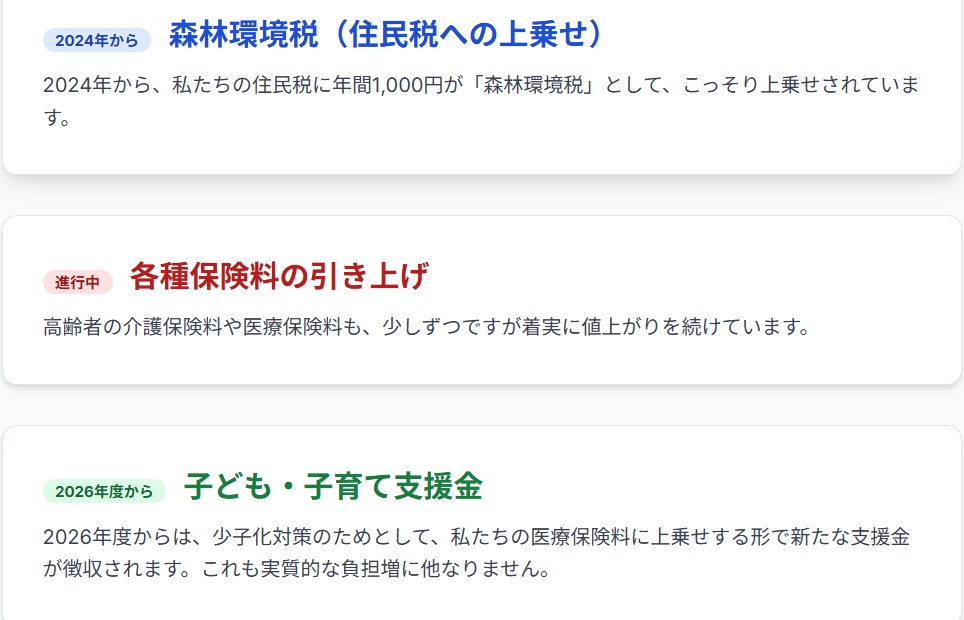

知らないうちに負担が増える「ステル-ス増税」の具体例

一つひとつは少額に見えても、これらが積み重なって、私たちの手取りを確実に減らしています。これが「実感なき負担増」の正体です。

「日本の税金は海外より安い」は本当?数字の裏に隠されたワナ

政府やメディアはよく「日本の国民負担率は、フランスやスウェーデンといったヨーロッパの国々より低い」と説明します。

しかし、この言葉を鵜呑みにしてはいけません。ここには、数字の裏に隠された大きなワナがあります。

最大のポイントは、税金や社会保険料といった「国民負担率」の数字には表れない「医療費の自己負担」です。

北欧諸国では、受診時に一定の自己負担はありますが、年間の上限額が定められており、それを超えた分は無料になります。

フランスや北欧諸国の場合 医療費は主に税金で賄われており、窓口での自己負担は非常に軽く抑えられています。

フランスでは、公的保険に加え、多くの人が加入する補足的な保険によって、窓口負担がゼロかごくわずかになります。

表面的な数字だけを見て「日本はまだマシ」と考えるのは早計です。医療費のような「見えない負担」まで含めれば、私たちの実感に近い、本当の負担の重さが見えてくるのです。

スポンサーリンク スポンサーリンク「税収 過去最高」でも改善しない「国民生活」〜私たちの税金の行方と未来の課題

税収が増えるカラクリと、私たちの生活が苦しい理由が少しずつ見えてきました。

「なるほど、そういう仕組みで税収が増えていたのか…」 「でも、だからといって納得できるわけじゃない!」

そんな気持ちになりますよね。では、その莫大な税金は一体どこへ消えているのでしょうか?そして、このどうしようもない状況は、これからも続いていくのでしょうか?

ここからは、私たちの税金の「使い道」と、この国の「未来」について、さらに深く見ていきましょう。

- 【税金の使い道】増えた税収はどこへ?国の歳出データから読み解く

- 国の支出トップ3は「社会保障」「借金の利払い」「地方への仕送り」

- 急激に増えている「防衛費」の中身とは?

- 私たちの税金は、暮らしを良くするために、一体いくら使われている?

- 税収増でも「国の借金」が1100兆円以上あり、増え続けるのはなぜか?

- 収入(税収)より支出(国のやりくり)が圧倒的に多い日本の家計簿

- なぜ借金返済が後回しにされてしまうのか?

- このまま借金が増え続けると、私たちの未来はどうなる?

- 今後の税制改正で議論される可能性のあるポイント

- 私たちの生活に直結する「パートの壁」や「ガソリン税」の行方

- 事業者が悲鳴を上げる「インボイス制度」は、このまま続くのか?

- さらなる負担増も?社会保険料をめぐるこれからの議論

【税金の使い道】増えた税収はどこへ?国の歳出データから読み解く

75兆円という過去最高の税収。これだけのお金があれば、私たちの生活も少しは楽になりそうですが、現実は全く違います。

国の「家計簿」である歳出(さいしゅつ)データを見ると、その驚きの実態が浮かび上がってくるのです。

国の支出トップ3は「社会保障」「借金の利払い」「地方への仕送り」

国が一年間に使うお金(歳出)のうち、特に大きな割合を占めているのが、次の3つです。

驚くべきことに、この3つの支出だけで、国の支出全体の7割以上を占めてしまいます。つまり、国が政策のために自由に使えるお金は、実はほとんど残っていないというのが実情なのです。

急激に増えている「防衛費」の中身とは?

近年、この3大支出に加えて、特に急激に増えているのが「防衛費」です。2025年度には約8.5兆円となり、これも過去最大を更新しました。

歳出ベースは、整備計画期間中のこれまでの事業の進捗状況や予算の執行状況も踏まえ、予算額を着実に増額し、整備計画対象経費として8兆4,748億円を計上。

「なぜこんなに増えているの?」と疑問に思いますよね。政府は、日本周辺の国際情勢が厳しくなっていることを理由に、防衛力を強化する方針を掲げているためです。ミサイルの購入や最新鋭の戦闘機の開発などに、多くのお金が使われています。

この増え続ける防衛費の財源も、いずれは私たちの税金で賄われることになります。暮らしが苦しい中で、本当にこれだけの増額が必要なのか、国民的な議論が求められています。

私たちの税金は、暮らしを良くするために、一体いくら使われている?

結局のところ、私たちが納めた莫大な税金のほとんどは、

- 法律で使い道ががっちり決まっている「社会保障費」

- 過去の政治家たちが作った「借金の利払い」

- 地方への「仕送り」

- そして、近年急増している「防衛費」

などに消えていきます。

税収増でも「国の借金」が1100兆円以上あり、増え続けるのはなぜか?

「税収が増えているのに、国の借金も増え続けている」

これは、この記事で最も不可解な「ねじれ」かもしれません。この矛盾を、私たちの家庭の家計簿に例えてみると、その異常さがよく分かります。

収入(税収)より支出(国のやりくり)が圧倒的に多い日本の家計簿

2025年度、国の収入(歳入)の合計は約115兆円です。そのうち、私たちが納めた税金(税収)で賄えているのは、約78兆円に過ぎません。

では、足りない約37兆円はどうしているのでしょうか? 答えは、新たな借金(国債の発行)です。

つまり、国の家計簿は、収入の3分の1近くを借金に頼っている「超赤字家計」なのです。これでは、いくら税収という給料が増えても、支出がそれ以上に多いため、借金が減るはずがありません。むしろ、毎年確実に増えていく一方です。

なぜ借金返済が後回しにされてしまうのか?

普通の家庭なら、収入が増えたらまず借金の返済を考えますよね。でも、国はなぜそうしないのでしょうか?

それには、いくつかの理由があります。

- 目の前の支出(社会保障や防衛費など)を支払うことで手一杯になっている。

- 選挙で不利になるような、国民に痛みを伴う大がかりな支出削減や本格的な増税を避けたい、という政治的な思惑がある。

- 税収が予想より多く集まった「上振れ」分も、借金返済ではなく、追加の給付金や経済対策といった「バラマキ」に使われがち。

地味で痛みを伴う「借金の返済」は、どうしても後回しにされてしまうのです。

このまま借金が増え続けると、私たちの未来はどうなる?

これは、決して遠い未来の話ではなく、私たちの生活に直結する深刻な問題です。このまま借金が増え続けると、次のような未来が待ち受けているかもしれません。

- 私たちの負担がさらに増える: 社会保障制度を維持するため、消費税の大幅な増税や、年金・医療保険料のさらなる引き上げが避けられなくなります。

- 将来世代への過酷なツケ回し: この莫大な借金は、私たちの子供や孫の世代が背負うことになります。彼らは、より重い税負担や、切り詰められた行政サービスの中で生きていかなければならないかもしれません。

- 日本の信用が暴落するリスク: 「あの国は借金まみれで危ない」と世界中から思われれば、日本円の価値が暴落し、輸入品の価格が異常に高騰する「ハイパーインフレ」のような事態を招く可能性もゼロではありません。

今後の税制改正で議論される可能性のあるポイント

このような厳しい状況の中、政府は今後、税金の仕組みをどう変えようとしているのでしょうか。私たちの生活に直接関わる、いくつかの重要なポイントを見ていきましょう。

私たちの生活に直結する「パートの壁」や「ガソリン税」の行方

しかし、これを実行すると国の税収が大きく減ってしまうため、政府は非常に慎重です。私たちの生活よりも、国の税収確保が優先されているように見えてしまいます。

事業者が悲鳴を上げる「インボイス制度」は、このまま続くのか?

2023年に始まった「インボイス制度」。多くの中小企業や個人事業主の方々が、複雑な事務作業の増加や、実質的な減収で悲鳴を上げています。

「年89円増額」の件でアホが『時給1500円程度で悲鳴あげる中小企業は潰れてよい』とかほざいてたが、そもそも基本的な知識が足りなさすぎ。 賃上げしたらセットで引き上がる消費税と社会保険料のダブルパンチが極悪すぎて給料上げたくても上げられないんだよ。 そのうえインボイス増税されてるんだぞ。 pic.twitter.com/lB04yoEWQy

— 桃太郎+ (@momotro018) October 9, 2024

インボイス制度。私のまわりでは廃止を望む声が多い。

その影響は深刻で、地方議会からも「負担が大きすぎるため廃止すべき」との声が上がるなど、見直しの動きも出ています。

しかし、一度始めた制度を国が簡単に見直すかは不透明な状況です。

さらなる負担増も?社会保険料をめぐるこれからの議論

私たちの手取りは、税金と社会保険料の両面から、今後さらに減っていくかもしれないのです。

税収は過去最高なのに、私たちの暮らしは一向に良くならない。そのやるせない「ねじれ」の正体が、ここまで読み進めていただいたことで、少しずつ見えてきたのではないでしょうか。

スポンサーリンク【総括】「税収 過去最高」という数字の裏で、私たちの「国民生活」が直面する本当の課題

税収増のカラクリは、決して国民生活の豊かさを反映したものではなく、むしろ物価高や実感なき負担増といった、私たちの苦しさを原動力にしているという皮肉な現実がありました。

そして、その莫大な税金も、私たちの未来を明るくするためではなく、硬直化した支出構造の中に消えていきます。

ここで、この記事で明らかになった重要なポイントを、改めて振り返ってみましょう。

- 国の税収は5年連続で過去最高を更新し、75兆円という記録的な金額に達した

- 税収増の主な原因は、私たちの生活を圧迫する「物価高」「円安」「実感なき賃上げ」

- 物価が上がるだけで消費税収も自動的に増える「インフレタックス」という現象が起きている

- 給料の額面は上がっても、物価上昇に追いつかず「実質賃金」は2年以上マイナスが続く

- 企業の儲けは従業員に還元されず、600兆円を超える「内部留保」として貯め込まれている

- 稼いだお金の半分近くが消える「国民負担率46.2%」という江戸時代並みの重い負担

- 知らないうちに負担が増える森林環境税などの「ステルス増税」が静かに進行している

- 国の支出の7割以上は「社会保障費」「借金の利払い」「地方への仕送り」で使い道が固定化

- 増えた税収は、防衛費の増額などに充てられ、私たちの生活向上にはほとんど回ってこない

- 収入より支出が圧倒的に多く、国の借金は1100兆円を超えて今なお増え続けている

- 税収が増えても借金返済は後回しにされ、目先の支出や選挙対策が優先される構造

- このままでは、将来世代へのさらなる負担増と社会保障の切り捨ては避けられない

- インボイス制度や社会保険料など、今後も私たちの負担が増える議論は続いている

関連

関連記事

物価高なのに、なぜ給料は上がらない?原因と対策をわかりやすく解説

物価高が続くのに、なぜ給料は上がらないのか?企業の賃上げしない実情や内部留保の増加、経済の構造を徹底解説。原因と対策を知り、物価高時代を乗り切る方法を紹介。

独身税はいつから?2026年4月導入の「子ども・子育て支援金制度」の全貌と影響を解説

独身税はいつから? 2026年4月から導入される「子ども・子育て支援金制度」の詳細を解説。対象者や負担額、徴収方法をわかりやすく説明します。

2026年から自動車税が変わる?いつから、どうなる?仕組みと影響を解説

2026年から自動車税が大きく変わります。約70年ぶりとなるこの制度改正は、従来の排気量基準から「車の重さ+環境性能」を軸とした新しい仕組みへと移行する大きな転換点です。この記事では、複雑な変更点を「3つのポイント」で分かりやすく解説。あなたの愛車の税金が上がるのか下がるのかを車種別にシミュレーションし、損をしないための最適な買い替えタイミングや具体的な対策まで、知っておくべき全ての情報を網羅しています。

2026年自転車で何が変わる?青切符の反則金と新ルールを完全解説

2026年4月から自転車のルールが激変。「何が変わる?」の答えは「青切符(反則金)」の導入です。1.2万円のながらスマホ違反や対象年齢、信号無視などの罰則金額、車道・歩道の正しい走り方まで、知っておくべき変更点を完全網羅しました。