【米価格高騰】なぜ?自民党批判が噴出する5つの構造的欠陥と今後の対策

私たちの食卓に深刻な影響を及ぼしている「米価格高騰」。一体「なぜ?」このような事態が続き、多くの家庭が悲鳴を上げているのでしょうか。

この「深刻化する米価格問題」に対し、「国民の不満爆発」は頂点に達し、政府・「自民党」への「批判」と「厳しい視線」が日増しに強まっています。

政府は「備蓄米放出」といった対策を打ち出しましたが、「効果なし」との声が広がり、一方で「減税もせず、コメも下げず」という姿勢は国民の不信感を増幅させています。

さらに、「JA会長「コメは高くない」発言」は、私たちの実感とはかけ離れたもので、火に油を注ぐ結果となりました。

この記事では、なぜ米価格が高騰し続けるのか、その背景にある「5つの構造的欠陥」を徹底的に分析し、今後の実効性ある対策について考察します。

記事ポイント

- なぜ現在のコメ価格がこれほど高騰しているのか、その具体的な背景と構造的な原因

- 自民党の米価対策が効果を上げず、国民からの批判が絶えない具体的な理由と政策の問題点

- 長年の減反政策やJA(農協)との関係など、自民党の農業政策が抱える根深い構造的欠陥の実態

- この深刻なコメ価格問題を解決し、国民生活を守るために、自民党と日本の政治にどのような変革が求められているか

深刻化する米価格問題と自民党批判の高まり:私たちの食卓はどうなる?

- 止まらぬコメ価格高騰、自民党の対応に国民の不満爆発?

- 「一体何をやっているんだ!」コメ価格問題で自民党に向けられる厳しい視線

- 備蓄米放出でも効果なし? 自民党のコメ価格対策、その実効性を問う

- 「減税もせず、コメも下げず」自民党内部からも噴出する危機感とその背景

- JA会長「コメは高くない」発言の真意は? 消費者と生産者の埋まらぬ溝

止まらぬコメ価格高騰、自民党の対応に国民の不満爆発?

「お米が高い…」。スーパーの棚に並ぶ米袋の値札を見て、ため息をつく人が後を絶ちません。

堂島コメ平均が2024の8月に始まってから、米の価格が急騰しています。先物にはインサイダー取引がないとのことですが、JAが出荷タイミングを調整することで価格を高止まりするように仕向けていませんか?(続く) pic.twitter.com/aqb62HrcYY

— 改革(したい)おじさんのひとりごと (@keiai154614) May 8, 2025

昨年夏から秋にかけ緩やかな価格上昇から急激に上昇しだしたんですね。

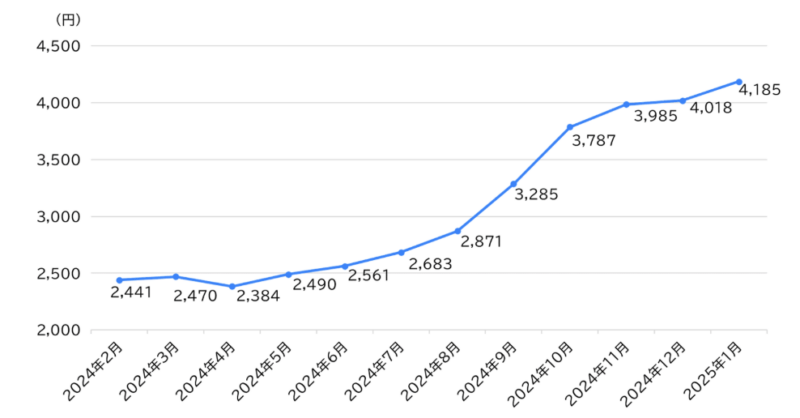

直近のデータでは、コメ5キログラムあたりの平均価格が数ヶ月前と比較して大幅に上昇し、一時は4,000円を超える異常事態となりました。

これは前年同期比でみると、驚くべきことに約2倍という高水準です。

「令和のコメ騒動」とまで呼ばれるこの状況は、私たちの生活に直接的な打撃を与えています。

政府・自民党は、この事態に対して「備蓄米の放出」といった対策を打ち出してはいますが、その効果は限定的と言わざるを得ません。

備蓄米を21万トン放出しても米価格が下がらない原因は、農水省が備蓄米の94%を国内屈指の利益団体JA農協に流し、JA農協が卸売業者に販売する相対価格を決めているからだと明らかにhttps://t.co/F1BtVw0V8n

— NewsSharing (@newssharing1) April 11, 2025

備蓄米も農協→卸業者 相対価格を決めてることが明らかになり、コメ価格が下がらない理由が明らかになっても政府の対策はあまりすすんでませんよね.....

実際に市場の価格は高止まりしたままで、「一体いつになったらお米が手頃な価格に戻るのか」という国民の切実な声は大きくなる一方です。

- 家計への影響: 主食であるコメの価格上昇は、特に子育て世帯や年金生活者など、日々の支出に敏感な層にとって大きな負担となっています。「節約するのも限界」「他の食費を削らないとやっていけない」といった悲鳴にも似た声が、SNSや報道を通じて広がっています。

- 品薄への不安感: 一時期、店頭からコメが消えるという事態も発生し、国民の間に品薄への不安感が広がりました。現在は品薄こそ解消されつつあるものの、根本的な価格問題が解決されたわけではありません。

このような状況下で、自民党の対応は国民の目にどのように映っているのでしょうか。

多くの人々が、政府の対策が後手に回っている、あるいは効果が薄いと感じており、その不満は徐々に怒りへと変わりつつあるように見受けられます。

「本当に国民生活を考えてくれているのか?」そんな根源的な問いが、自民党に向けられているのです。

「一体何をやっているんだ!」コメ価格問題で自民党に向けられる厳しい視線

「米価格の高騰に対して、自民党は何をしているんだ!」こうした怒りの声は、もはや一部のものではありません。

自民党参議院の政策提言【その④】

— 太田房江 (@fusaeoota) April 29, 2025

食卓を守れ!消費税8%を本気でゼロにする

気になるコメ価格。備蓄米放出によって卸売価格は下がってきたものの、小売価格は高止まり。コメや野菜など、食料品全体の消費税引下げに本気で取組む! pic.twitter.com/JctzwsIhni

卸し価格は落ち着いてきても、小売り価格は高止まり。輸入米も最近になり出回りだしてきたとはいえ、まだ高い。

毎日のように報じられる米価のニュースを見るたび、多くの国民が政府・自民党の対応力に疑問符を投げかけています。

- 国民からの直接的な批判:

- 「備蓄米を放出すると言っても、実際に価格が下がらなければ意味がない」

- 「生活必需品であるコメの価格を安定させるのが政治の役割ではないのか」

- 「選挙前だけ良いことを言って、本当に困っている時には助けてくれないのか」 といった厳しい意見が、インターネットの掲示板や報道のコメント欄に溢れています。これは、単なる不満を超え、政治への不信感へと繋がりかねない危険な兆候です。

- メディアの論調: 国内メディアだけでなく、海外メディアからも日本の米価格高騰問題は注目されています。例えば、中国メディアが「効果的な対策を取らない政府に対し多くの市民から怒りの声が出ている」と報じたことは、この問題が国際的にも関心を持たれている証左と言えるでしょう。こうした報道は、国内の批判的な世論をさらに後押しする可能性があります。

- 野党からの追及: 野党からも、自民党政権の対応を問題視する声が強まっています。立憲民主党の小沢一郎衆院議員が「米すら買えない国」と自民党政治を痛烈に批判したことは記憶に新しく、国会などでも政府の責任を追及する動きが活発化しています。こうした動きは、コメ価格問題を政局の焦点の一つへと押し上げる力を持っています。

自民党は、こうした多方面からの厳しい視線と批判に真摯に耳を傾け、実効性のある対策を迅速に講じる必要に迫られています。

しかし、現状では国民の不安や怒りを十分に受け止めているとは言い難い状況が続いており、「自民党批判」の声はますます高まる一方です。

国民の食卓を守るという、政治の根幹に関わる課題に対し、自民党がどのような答えを出すのか、多くの国民が固唾を飲んで見守っています。

備蓄米放出でも効果なし? 自民党のコメ価格対策、その実効性を問う

高騰する米価格に対し、政府・自民党が切り札の一つとして打ち出したのが「備蓄米の放出」です。

実際に、これまでに数回にわたり合計数十万トンの備蓄米が市場に供給される手続きが取られました。

しかし、多くの国民が期待したような価格抑制効果は、残念ながら現時点では限定的と言わざるを得ません。

スーパーの店頭価格は依然として高止まりを続け、「備蓄米はどこへ行ったのか?」「なぜ安くならないのか?」といった疑問の声が絶えない状況です。

では、なぜ備蓄米の放出は期待された効果を上げていないのでしょうか。専門家や報道からは、いくつかの構造的な問題点が指摘されています。

- 流通の目詰まり: 放出された備蓄米が、卸売業者から小売店へ、そして私たちの食卓へとスムーズに届いていない実態があります。

- 卸売段階での精米や袋詰めに時間がかかり、供給が滞っている。

- 一部では、飲食店への供給が優先され、小売店への流通が後回しになっているとの指摘も。

- 入札制度の壁: 備蓄米の入札条件が、効果的な流通を妨げている可能性も考えられます。

- 「放出した備蓄米と同量のコメを原則1年以内に買い戻す」という条件は、特に中小の業者にとっては参加のハードルが高く、大手業者に有利な仕組みとなっているとの批判があります。

- この買い戻し条件が、将来的なコメ不足を懸念させ、業者が出し惜しみをする一因になっているという見方も。

- 価格設定の矛盾: 驚くべきことに、政府が買い上げた価格よりも、備蓄米の入札における落札価格の方が高くなるケースも見受けられました。これでは、備蓄米放出が価格抑制に繋がりにくいのは当然と言えるでしょう。自民党内からも「国が儲けてどうするんだ」といった自己批判の声が上がるほどです。

こうした批判を受け、自民党の小野寺五典政調会長などが中心となり、買い戻し条件の緩和や撤廃、より安値での備蓄米販売、流通ルートの改善(土日祝日の稼働による出荷量増加など)といった追加対策を検討・実施する動きも見られます。

「「国が儲けてどうすんだ」 自民・小野寺政調会長、備蓄米を安値で売り出す対応策を。コメの価格高騰を受け、価格が下がらない原因を追求、政府備蓄米を今より安値で売り出す対策を検討」

— TE2-3@2025変革 (@Te23IronMan) May 14, 2025

↑

日本人の主食が1.5倍〜2倍になってるのに対応が遅い❗

備蓄米❓ 下がるどころかまた値上がってるんですが⁉️ pic.twitter.com/AZ8QwqQnxI

しかし、これらの対策が本当に根本的な解決に繋がり、国民が実感できるレベルで米価格を引き下げるのか、その実効性については依然として不透明感が漂っています。

「場当たり的な対応ではないか」「もっと早く、そして大胆な手を打つべきだった」という国民の厳しい目は、自民党のコメ価格対策に向けられ続けています。

「減税もせず、コメも下げず」自民党内部からも噴出する危機感とその背景

「物価高対策として消費税減税には踏み切らず、主食であるコメの価格もなかなか下がらない。

これでは国民から『自民党は何をやっているんだ』という厳しい批判を浴びるのは当然だ」。

驚くべきことに、これは野党や評論家ではなく、自民党関係者から漏れ伝わってくる危機感を示す言葉です。

この発言は、現在の自民党が直面している深刻なジレンマと、国民の不満に対する認識の甘さを象徴していると言えるでしょう。

この内部からの悲鳴ともとれる声の背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。

- 迫る選挙への焦り: 何よりも大きいのが、間近に迫る(あるいは常に意識される)国政選挙、特に参議院選挙などへの影響です。歴史的に見ても、物価問題、とりわけ食料品価格の高騰は選挙結果を左右する大きな要因となってきました。自民党としては、この「米価格問題」が選挙戦の大きなマイナス材料となることへの強い危機感を抱いています。

- 有効な経済対策の欠如: 物価高騰に苦しむ国民に対し、自民党政権が提示できている経済対策の目玉が乏しいことも、この危機感を増幅させています。消費税減税といった大胆な策には執行部が依然として否定的であり、かといってそれに代わる強力な一手も打ち出せていない。その結果、「コメ価格すらコントロールできない政権」というレッテルを貼られかねない状況にあります。

- 政権中枢の危機意識: 石破茂首相(自民党総裁)自身も、この米価格問題の深刻さを認識しており、「『コメの値段を下げてくれ』というのが世の中の声だ」と周囲に語り、党の政務調査会長に対策の取りまとめを指示するなど、火消しに躍起になっている様子が伝えられています。しかし、その対策が国民の期待に応えるものとなるかは未知数です。

- 政策決定の難航: 国民の生活防衛という観点からは一刻も早い価格抑制が求められますが、農業団体への配慮や、輸入拡大に対する党内の慎重論など、政策決定プロセスには様々な制約が伴います。この板挟み状態が、効果的な対策の遅れに繋がっている可能性も否定できません。

「減税もしない、コメも下げない」という状況が続けば、国民の自民党に対する不信感はますます高まり、「自民党批判」の声はさらに大きなうねりとなるでしょう。

党内から聞こえてくる危機感は、まさに国民感情の表れであり、自民党がこの声にどう応えるのかが厳しく問われています。

JA会長「コメは高くない」発言の真意は? 消費者と生産者の埋まらぬ溝

米価格の高騰に多くの国民が悲鳴を上げる中、全国農業協同組合中央会(JA全中)の山野徹会長が記者会見で放った一言が、大きな波紋を呼びました。

コメ価格「決して高くない」 政府備蓄米の効果と評価 JA全中会長

— のんびり (@nonbirimanabo) May 13, 2025

価格が下がらないのは、農協が適正価格だと言い張ってるから。⁰でも、値上げして農家が本当に潤った?⁰儲かってるのは誰?

農協という中抜き構造を見直さない限り、⁰若者は農業を捨て、自給率は下がり日本の食が外資に奪われます pic.twitter.com/HClJKEgv4P

米価格が高いとは思っていない。今の国民が困窮しているタイミングではこの発言はまずかったのでは?農家が潤ったのならまだしも、中抜きされているとSNSでは炎上しかかってたし....

「(現在の米価格は)決して高いとは思っておりません」。この発言は、コメ5キログラムあたりの価格が前年同期の約2倍に跳ね上がり、多くのメディアで「令和のコメ騒動」とまで報じられている真っ只中で飛び出したものです。

当然ながら、この発言に対して消費者からは強い反発の声が上がりました。

- SNSでは「どの口が言うのか」「消費者の生活実感とあまりにもかけ離れている」「毎日食べるお米の値段が倍になっているのに高くないとはどういう感覚なのか」といった批判的なコメントが殺到。

- 「つい半年前まではもっと安く買えたのに」という具体的な価格比較とともに、家計への圧迫を訴える声も多数見られました。

では、なぜJA全中会長はこのような発言をしたのでしょうか。その真意を探ると、消費者と生産者の間に横たわる、価格に対する認識の深い溝が見えてきます。

生産者側の視点に立てば、以下のような事情が背景にあると考えられます。

- 長年の生産コスト割れ: JA側は、これまで長年にわたり、コメの販売価格が肥料代や燃料費、機械の維持費といった生産コストを十分に賄えない「赤字覚悟」に近い低水準で推移してきたと主張しています。

- 近年のコスト急騰: 特に近年は、ウクライナ情勢や円安の影響で肥料や燃料などの価格が世界的に高騰し、コメ農家の経営はますます厳しさを増しています。

- 「適正価格」への思い: 生産者としては、持続可能な農業経営を続けるためには、生産コストに見合った「適正な価格」で販売できることが不可欠であるという切実な思いがあります。今回の価格上昇を、ようやく適正価格に近づいたと捉える向きもあるのかもしれません。

しかし、いくら生産者側の事情があるとはいえ、急激な価格上昇に苦しむ消費者の感情を逆撫でしかねない「高くない」という発言は、双方の溝をさらに深める結果となったことは否めません。

この一件は、単にJA会長個人の認識の問題というよりも、日本の農業政策が長年抱えてきた構造的な問題、そして生産者と消費者の間のコミュニケーション不足や相互理解の欠如を象徴していると言えるでしょう。

そして、この生産者団体であるJAと、農業政策を司る自民党との関係性は、米価格問題の根深さを理解する上で避けては通れないポイントです。次章以降では、この点についてもさらに踏み込んで見ていく必要があります。

スポンサーリンク スポンサーリンク米価格高騰の構造と自民党批判の深層:誰のための農政なのか?

- コメ価格高騰はなぜ? 自民党の政策と市場の構造 Daunting解説

- 減反政策は失敗だったのか? 長年の自民党農政が招いたコメ価格問題

- コメは本当に足りない? 流通の闇と自民党の責任を追及する

- 自民党とJAの蜜月関係は? コメ価格問題の裏に潜む政治とカネ

- 参院選への影響は必至か? コメ価格高騰が揺るがす自民党の選挙戦略

コメ価格高騰はなぜ? 自民党の政策と市場の構造的問題を徹底解説

「お米が急に高くなったのは、去年の夏が暑くて不作だったからでしょう?」多くの人がそう考えているかもしれません。

確かに天候不順が一因であることは否定できませんが、それだけで現在の異常な米価格の高騰をすべて説明することは困難です。

2024年、コメ価格はなぜ高騰したのか?

コメの価格は「生産者価格が決まって、卸売価格、小売価格の順に決定している」ように見えるが、実際には、特に平時では「小売価格から先に決まる」という構造にある。

引用:三菱総合研究所

下のグラフは米5kgの価格の推移です。

専門家は、この問題の背景には、より根深く、そして複雑に絡み合った政策的・構造的な要因が存在すると指摘しています。

1. 自民党の政策が生んだ歪み

長年にわたり日本の農業政策を主導してきた自民党の施策が、現在の米価格問題にどう影響しているのでしょうか。

- 長期的視点の欠如?「減反政策」の影: 約半世紀にわたり続けられたコメの生産調整、いわゆる「減反政策」。この政策が国内の生産基盤を弱体化させ、需給バランスが崩れた際の価格変動リスクを高めたのではないか、という指摘は根強くあります(詳細は次項で詳述)。

- 農水省の市場分析と情報提供の課題: 農林水産省による収穫量の予測や在庫状況の把握が、必ずしも市場の実態を正確に反映していなかった可能性も指摘されています。「時代遅れの収穫量予測が市場を混乱させた」といった厳しい批判も見られ、こうした情報提供のあり方が、結果として価格の不安定化を招いたとの見方もあります。

2. 市場に潜む構造的な問題点

コメが生産者から私たちの食卓に届くまでの流通過程や、備蓄米制度そのものにも、価格高騰を助長しかねない問題点が潜んでいます。

- 不透明な流通ルートと供給の目詰まり:

- かつてはJA(農協)経由の流通が主でしたが、近年はそれ以外のルートで取引されるコメが増加。これにより、市場全体のコメの動きが把握しにくくなっていると言われます。野村證券のレポートでも「集荷業者を経由しないルートでの流通量が過半を占める」と分析されており、政府の価格抑制策が効きにくい土壌が生まれています。

- 備蓄米が放出されても、卸売業者の段階で精米や袋詰めに時間がかかり、末端の小売店までスムーズに届かない「流通の目詰まり」も深刻です。

- 機能不全?備蓄米制度の欠陥:

- 厳しすぎる入札条件: 放出された備蓄米を落札した業者は、原則1年以内に同量のコメを国に買い戻さなければならないという条件があります。これが中小業者の参入障壁となり、結果として大手業者に有利な状況を生み出しているとの批判があります。

- 矛盾した価格設定: 政府が農家から備蓄米を買い上げる価格よりも、放出時の入札で業者が支払う落札価格の方が1万円以上も高くなるという、理解に苦しむ価格設定も問題視されています。これでは、備蓄米が市場価格を押し下げる効果は期待薄です。

キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹など、多くの専門家がこうした構造的な問題を指摘し、一時しのぎの対策ではなく、根本的な制度改革の必要性を訴えています。

コメ5キロ5000円突破秒読み!沖縄じゃもう超えてる

— 宮澤こはる (@miyazawakoharu9) April 18, 2025

江藤農水相が「トイレットペーパー騒動と同じ」とかふざけたこと抜かしやがって!備蓄米はどこ行った?9割が利益団体に流れてんのか?

現金給付なし、減税なし、ガソリン補助金も終了

自民党の利権第一の亡国農政やめろ!このままじゃ食料危機だぞ! pic.twitter.com/SYm9i6eTy9

農政に利権が絡んでるとすれば、根は深いのでは?と思ってしまいますよね。

結局のところ、これらの問題点の多くは、自民党政権下で長年放置されてきた、あるいは作り出されてきたとも言え、その責任は免れません。

「米価格」の問題は、自民党の農政そのものへの「批判」に直結しているのです。

減反政策は失敗だったのか? 長年の自民党農政が招いたコメ価格問題

日本の農業政策、特にコメ政策を語る上で避けて通れないのが「減反政策」です。この政策は、1970年代から約半世紀近くにわたり、日本の水田農業の根幹をなしてきました。

その目的は、コメの生産量を意図的に抑制することで、米余りによる価格の暴落を防ぎ、農家経営を安定させることにありました。

しかし、この長期にわたる政策が、現在の米価格高騰という事態を招く遠因となったのではないか、という厳しい目が向けられています。

減反政策とは何だったのか?

簡単に言えば、国が農家に対してコメの作付面積を減らすよう指導し、その見返りとして補助金を交付するという仕組みです。これにより、コメの供給量をコントロールし、価格を人為的に維持しようと試みました。

「安定」の代償としての弊害

短期的には米価の安定に寄与した側面もあったかもしれませんが、長期的な視点で見ると、この政策は日本の稲作農業に以下のような深刻な問題をもたらした可能性があります。

- 国内生産基盤の弱体化:

- 長年にわたりコメを作ることを抑制されてきた結果、日本の水田の潜在的な生産能力が大きく低下しました。いざコメが必要となっても、急に生産量を増やすことが難しい体質になってしまったのです。

- 食料自給率の観点からも、主食であるコメの生産能力を国内で維持することは極めて重要ですが、減反政策はこの流れに逆行していたとの批判があります。

- 市場原理からの乖離:

- 価格が市場の需給バランスではなく、政策によってコントロールされる状況が常態化し、生産者の経営感覚や市場対応能力を鈍化させたという指摘もあります。

- 「廃止」後も残る実質的な影響:

- 減反政策は2018年に形式上は廃止されました。しかし、その後もJA(農協)などが中心となり、農家に対して生産調整を促す動きが実質的に続いているとされ、コメの生産量は依然として右肩下がりです。

- 今回の高騰への直結:

- キヤノングローバル戦略研究所によると、現在の米価格高騰の「根本的な原因は政府による減反政策だ」と明確に指摘しています。つまり、長年の生産抑制によって国内の供給余力が失われ、少しの需給変動や天候不順でも価格が急騰しやすい、脆弱な構造が作り上げられてしまったというわけです。

自民党は長年にわたり、この減反政策を維持、あるいは実質的に継続させてきました。

その背景には、農家票を意識した政治的判断や、特定の農業団体との関係性があったのではないかという疑念も持たれています。

「農業政策にお上が介入しすぎだ」という批判は、まさにこの減反政策のあり方そのものに向けられたものと言えるでしょう。

果たして減反政策は、本当に日本の農業と国民の食卓のためだったのでしょうか。それとも、特定の利益構造を温存するためのものだったのでしょうか。

この問いは、米価格問題の根源を理解し、今後の日本の農政のあり方を考える上で、避けては通れない重要な論点です。

自民党農政の「失敗」という厳しい評価も、この文脈から生まれてきているのです。

コメは本当に足りない? 流通の闇と自民党の責任を追及する

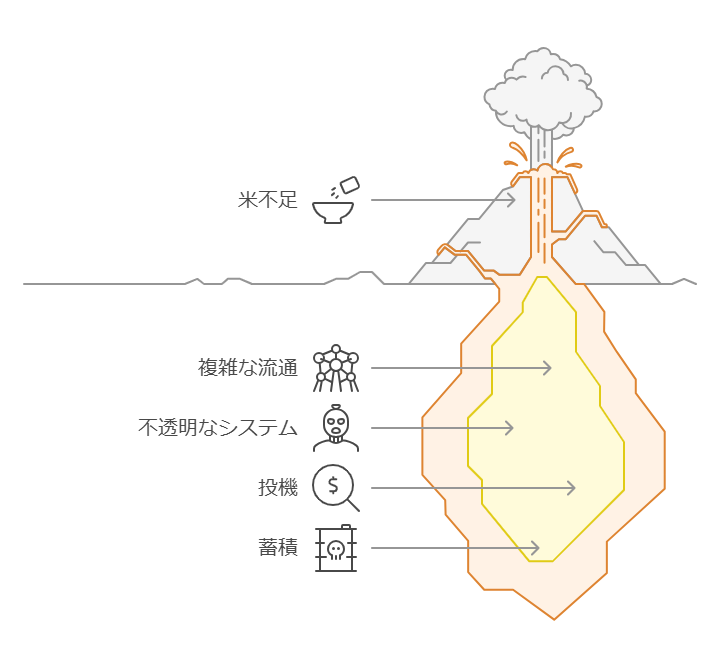

「コメが足りないから価格が上がるのは仕方ない」。政府や一部メディアからは、昨今の猛暑による不作や、増加するインバウンド(訪日外国人)の需要が米不足と価格高騰の主犯であるかのような説明がなされてきました。しかし、データを冷静に見ると、この説明には多くの疑問符が付きます。

キヤノングローバル戦略研究所などは、2023年産米の作況指数が「平年並み」であり、壊滅的な凶作ではなかったと指摘。

また、インバウンド需要についても、仮に月300万人の訪日客が日本人並みにコメを食べたとしても、国内消費量全体に与える影響は微々たるもの(0.5%程度)という試算もあります。

では、なぜ「コメ不足」感が生まれ、価格が高騰したのでしょうか? その答えは、生産現場よりもむしろ、複雑怪奇な流通システムとその不透明性に隠されている可能性が高いのです。

- 「見えないコメ」の存在と流通のブラックボックス化: JA(農協)を通さずに流通するコメの割合が増加し、市場全体の在庫量や流通経路が極めて見えにくくなっています。農林水産省の調査でも、生産者から大手集荷業者への流通量が減少する一方で、JAルート外の流通量が増加していることが示されており、国が市場全体を正確に把握できていない実態が露呈しました。

- 深刻な「流通の目詰まり」: 政府が備蓄米を放出したとしても、それが消費者の元へスムーズに届かない「スタック(停滞)」状態が問題となりました。当時の江藤拓農林水産大臣でさえ「30万トン(の備蓄米を)出したが、流通しない」と認めるほど、卸売業者での精米や袋詰めの遅れ、複雑な流通経路が供給のボトルネックとなったのです。

- 意図的な「出し惜しみ」疑惑も: 一部報道では、将来的な価格上昇を見越した流通業者が、意図的にコメを市場に出さず抱え込んでいるのではないか、という疑惑も報じられました。これが事実であれば、単なる流通の非効率性を超えた、市場操作に近い行為と言えるでしょう。

こうした流通の混乱に対し、農林水産省の対応は後手に回ったと言わざるを得ません。橋下徹氏などが厳しく批判したように、農水省は長らく「コメは足りている」との認識を示し、市場の実態把握や有効な対策の実施が遅れました。

そして、この農水省の対応の遅れや市場の歪みを監督し、是正するべき立場にあるのが自民党政権です。

しかし、長年にわたり、コメ流通システムの透明化や効率化といった根本的な改革を怠ってきたツケが、今回の「米価格」危機となって噴出したのではないでしょうか。

国民生活の基盤である食料の安定供給という重責に対し、自民党が十分なリーダーシップを発揮してきたとは言い難い状況であり、その責任は厳しく追及されるべきです。

自民党とJAの蜜月関係は? コメ価格問題の裏に潜む政治とカネ

コメ価格高騰の背景を探る上で、避けて通れないのが自民党とJA(農業協同組合)との長年にわたる深い関係性です。

この関係は、一部で「農政トライアングル(自民党農林族議員、農水省、JA)」とも称され、日本の農業政策の決定に大きな影響力を持ってきたと指摘されています。

JAグループは、全国の農家を組織化し、選挙においては自民党の強力な集票マシンとして機能してきました。

その見返りとして、自民党はJAの意向を汲んだ農業保護政策や米価維持政策を推進してきたのではないか、という見方は根強く存在します。

- JAの市場支配力と米価への影響: 政府が放出する備蓄米の入札では、JAグループがその大部分(9割以上とも言われる)を落札するなど、コメ流通において圧倒的なシェアと影響力を保持しています。「市場を独占して価格を操作しているJA農協がある限り、コメの値段は下がらない」といった厳しい批判も、こうした背景から生まれています。

- 「政治とカネ」不透明な資金の流れ: この「蜜月関係」を裏付けるかのように、政治資金の問題も浮上しています。例えば、週刊文春の調査報道(2024年頃)では、自民党の主要な農林族議員らが関連する政治団体に対し、JA関連団体から2021年から3年間で約1.4億円もの献金やパーティー券収入があったと報じられました。

- 具体的には、党や国会運営の中枢を担う人物や元農水大臣、元農水政務官など、農政に影響力を持つ議員に資金が流れていたとされています。

- ある元農水官僚は、「農林族議員も農水省も、JAの顔色を窺っている。備蓄米放出を渋ったのは、米価が下がってJAが反発するのを恐れているからだ」と、この資金の流れと政策決定の関連性を指摘しています。

こうした状況を踏まえると、コメ価格問題への対応が遅れたり、消費者の視点よりも生産者団体(JA)の意向が優先されるような政策決定がなされたりした背景には、単なる政策判断ミスだけでなく、こうした「政治とカネ」にまつわる構造的な問題が潜んでいるのではないか、という疑念を抱かざるを得ません。

国民の食卓を守るべき農業政策が、一部の組織の利益や政治的癒着によって歪められているとすれば、それは「自民党批判」の核心に触れる重大な問題です。

コメ価格高騰は、単なる経済現象ではなく、日本の農政における長年の利権構造と、それに対する国民の厳しい視線を浮き彫りにしたと言えるでしょう。

参院選への影響は必至か? コメ価格高騰が揺るがす自民党の選挙戦略

日々の食卓に直結する「米価格」の高騰は、国民の生活実感に大きな影響を与えるため、時の政権にとって選挙の勝敗を左右しかねない重大なアキレス腱となり得ます。

過去の選挙を振り返っても、物価問題、特に生活必需品である食料品の価格上昇は、有権者の投票行動に大きな影響を与えてきました。

実際に、この米価格高騰問題が顕在化した時期、自民党内からは選挙への強い危機感を示す声が相次いで漏れ伝わってきました。

- 「減税もしない、コメの価格も下げない。そうなれば『自民は何やってんだ』となる」 という党内関係者の発言は、まさに国民の不満を代弁するものであり、選挙への打撃を恐れる自民党の焦りを象徴しています。

- 効果的な物価高対策の目玉を打ち出せないまま、国民生活に最も身近なコメの価格さえ抑制できないとなれば、政権与党としての信頼が揺らぐのは当然です。「対応が後手に回っている」という批判は、選挙戦において野党からの格好の攻撃材料となり得ます。

この問題は、自民党にとっていくつかのジレンマを抱えています。

- 農業票と都市部消費者の板挟み: 伝統的な支持基盤であるコメ農家や農業団体(JA)に配慮すれば、大幅な価格引き下げや安易な輸入拡大には踏み込みにくい。しかし、都市部の多くの消費者は価格の安定を強く求めています。この両者の利益のバランスを取ることは極めて困難です。

- 党内不協和音: 米国からのコメ輸入拡大案が政府内で検討された際には、農水族の重鎮議員から強い反対意見が出るなど、党内での意見集約も容易ではありませんでした。

こうした状況下で、野党は「コメ価格の高騰は自民党政権の失政の象徴」として攻勢を強めることが予想されます。

米不足の原因を『気候変動』『消費者の買い占め』『インバウンド需要の増加』などに集中させ、自民党政権の『農政の失敗』を叩くTVメディアはない。… pic.twitter.com/JXH9Qa8JmI

— 姜一星 カンイルソン 강일성 (@8YwGruLKqnZJBun) April 22, 2025

自民党の農政の失敗の部分についてはTVではほとんど報道されないみたいですね。

国民の生活不安に寄り添う姿勢をアピールし、直接的な補償やより大胆な価格抑制策を訴えてくる可能性は高いでしょう。

専門家からは、「コメ価格問題の根本的な対策は時間がかかり、選挙までに国民が納得する結果を出すのは極めて難しい。

抜本的な改革は選挙後に先送りされ、選挙対策としては対症療法的なものに終始せざるを得ないのではないか」といった厳しい分析もなされていました。

結局のところ、この米価格高騰問題は、単に一つの政策課題である以上に、自民党の政権運営能力、国民生活への配慮の度合い、そして長年続いてきた農業政策のあり方そのものが問われる大きな試金石となったと言えます。

選挙の結果がどうあれ、国民の「食」の安全と安定に対する政権の責任は、今後も厳しく問われ続けるでしょう。

スポンサーリンク総括:食卓を揺るがす米価格問題と自民党批判 – 私たちの声は届くのか?政治に真の変革を求める

私たちの食卓に深刻な影を落とす米価格の高騰は、単なる一時的な経済現象ではありません。

それは、長年にわたる自民党政権の農業政策の矛盾、そして国民の声よりも特定の利益が優先されがちな政治構造の歪みを浮き彫りにしました。

「私たちの生活はどうなるのか」「この国の政治は誰のためにあるのか」――そんな切実な問いが、今ほど重く響く時はないでしょう。

この記事を通じて明らかになった問題の本質と、私たちが求めるべき政治の姿を、ここに改めてまとめます。

- 記録的な米価格高騰が国民生活を圧迫

- 自民党の備蓄米放出策は効果限定的で批判続出

- 「一体何をやっているんだ」国民の怒りと政治不信が拡大

- 長年の減反政策が国内のコメ生産基盤を弱体化させた可能性

- 不透明な流通システムと「流通の目詰まり」が価格高騰を助長

- 備蓄米入札条件の厳しさなど制度的欠陥も露呈

- 自民党とJAの「蜜月関係」が政策判断に影響したとの疑念

- 農林族議員へのJA関連団体からの多額献金問題が浮上

- JAトップ「米は高くない」発言が消費者感覚との乖離を露呈

- コメ不足の主因は天候不順だけでなく構造的・人為的要因

- 自民党内部からも選挙への危機感と政策への不満が噴出

- 食料安全保障より業界団体の意向が優先される農政への批判

- 国民の声が政策に届きにくい現状への強い懸念

- 場当たり的対策ではなく農政の抜本的な構造改革が不可欠

- 真に国民生活を第一に考える政治への転換が強く求められる

関連記事

令和の米騒動 いつまで続く?価格高騰の原因と今後の見通しを徹底解説

令和の米騒動はいつまで続くのか?米の価格高騰の原因、供給不足の理由、政府の備蓄米放出の効果を徹底解説。今後の見通しと家庭でできる備え方を紹介。