「米5キロ5000円」は現実?(2025年) 原因と今後の価格動向を徹底解説

「米5キロ5000円」——この衝撃的な数字が、私たちの食卓を揺るがす時代の到来を告げています。

これは遠い話ではなく、2025年現在の日本で起きているリアルな現実です。一体なぜ、このような事態になったのでしょうか?

本記事では、最新の米価動向とその実態を追いながら、「米5キロ 5000円」の原因を多角的に分析。地域や店舗による驚くほどの価格差、そして気になる今後の見通しまで、徹底解説していきます。

記事ポイント

- 「米5キロ5000円」の現状と価格差のリアルな実態

- 価格高騰の背景にある猛暑・流通・市場などの複合的な原因

- 家計や外食産業に及ぶ深刻な影響とその具体的な内容

- 今後の見通しと、家計を守るための具体的な対策・節約術

「米5キロ5000円」時代到来?その衝撃と現実を徹底分析

日本の食卓に欠かせないお米。その価格が、私たちの常識を大きく揺るがしています。「5キロで5000円」という、数年前には考えられなかった価格が現実のものとなりつつあるのです。

この状況は、日々の家計を預かる方々にとって、大きな不安と衝撃を与えています。ここではまず、この価格高騰が単なる噂話ではないこと、そして現在のリアルな状況をデータと事例で詳しく見ていきましょう。

- 食卓を揺るす衝撃「米5キロ5000円」は現実か?

- 最新データ:全国の米価格動向と「5000円超え」の実態

- 地域・店舗・銘柄でこんなに違う!価格差のリアル

食卓を揺るす衝撃「米5キロ5000円」は現実か?

「お米5キロが5000円?まさか…」多くの方がそう思われるかもしれません。ほんの数年前まで、スーパーでは5キロ2000円台のお米を見かけるのが普通でした。それが今や、倍近い価格になっているのですから、その衝撃は計り知れません。

コメ5キロ5000円突破秒読み!沖縄じゃもう超えてる

— 宮澤こはる (@miyazawakoharu9) April 18, 2025

江藤農水相が「トイレットペーパー騒動と同じ」とかふざけたこと抜かしやがって!備蓄米はどこ行った?9割が利益団体に流れてんのか?

現金給付なし、減税なし、ガソリン補助金も終了

自民党の利権第一の亡国農政やめろ!このままじゃ食料危機だぞ! pic.twitter.com/SYm9i6eTy9

もう米が5kg 5000円台の価格になります。高すぎる!

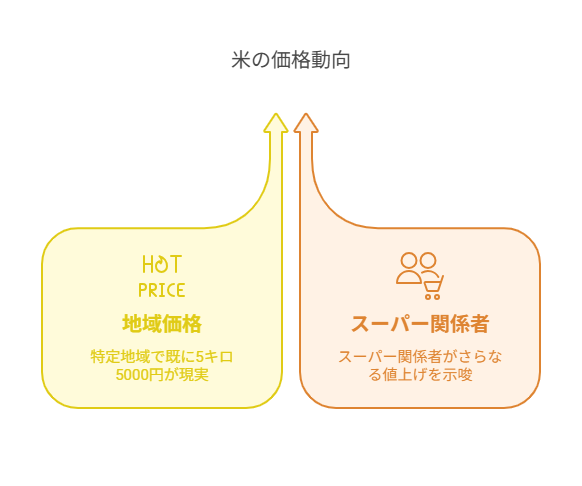

しかし、残念ながらこれは誇張ではありません。2025年春現在、特に都市部や一部地域では、「5キロ5000円」という価格表示は、もはや珍しいものではなくなりつつあります。

この信じられないような価格上昇は、私たちの食卓に静かに、しかし確実に影響を及ぼし始めています。

「主食であるお米までこんなに高くなるとは…」そんな不安の声が、多くの家庭から聞こえてくるようです。

最新データ:全国の米価格動向と「5000円超え」の実態

統計データを見ても、米価格の上昇は明らかです。特に注目すべき点を以下にまとめます。

- 全国平均価格: NHKなどの報道によると、2025年4月時点で、全国的なスーパーにおける米5キロの平均価格は4200円を超える水準に達しています。これは過去数ヶ月にわたり上昇傾向が続いていることを示しています。

- 過去との比較: 2023年頃の平均価格(約2300円台)と比較すると、現在の価格はおよそ2倍近くまで上昇している計算になり、その急騰ぶりがうかがえます。

- 「5000円超え」の現実: もはや一部の高級ブランド米だけの話ではありません。沖縄県など特定の地域では、一般的な銘柄であっても5キロ5000円を超えるケースが報告されており、全国最高値を更新したというニュースもありました。

このように、「5キロ5000円」という価格は、特定の地域や状況においては既に現実のものとなっています。

さらに、首都圏などのスーパー関係者からは、「このままでは、ほとんどの5キロ米が税込みで5000円を超える価格設定にならざるを得ない」といった、今後のさらなる値上げを示唆する声も聞かれます。

2024年後半から始まった価格急騰は、2025年に入っても収まる気配を見せていないのが現状です。

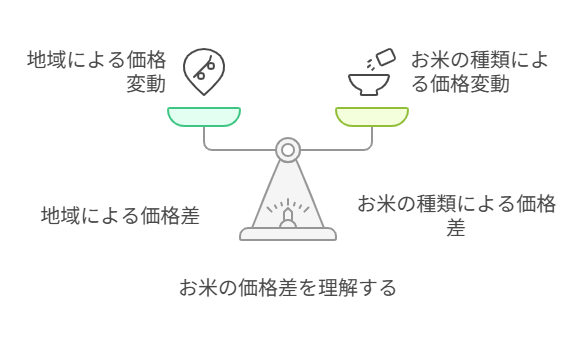

地域・店舗・銘柄でこんなに違う!価格差のリアル

「5キロ5000円」という数字が注目されていますが、これはあくまで一つの目安であり、実際のお米の価格は様々な要因によって大きく変動します。

一概にすべてのお米が5000円になったわけではありません。価格差を生む主な要因を見てみましょう。

米農家はそもそも赤字運営。2年前と比較して輸送費などのコストが5.5%増。でも店頭価格は2倍以上も上昇。でも農家は価格上昇の恩恵を受けていない異常な状態です。

— もりたひでみ (@hidemi_morita) March 19, 2025

【米価やはり高すぎ?2年でコスト5.5%増、店頭価格は2倍超】https://t.co/ypOePwXWkt #経済 #物価高

私は物流に携わっていますので、輸送によるコストでの物価に地域差が出る事は常日ごろ意識してますが、しかし物価高.......厳しいです。

- 地域による価格差:

- 要因: 輸送コストの違いや、地域ごとの物価水準が価格に反映されます。

- 傾向: 沖縄県のような離島や、物価の高い都市部では価格が高くなる傾向があります。一方、米どころとされる地方でも全国的な高騰の影響は受けていますが、都市部よりは安価な場合も見られます。

- 購入する店舗タイプによる価格差:

- ディスカウントストア(業務スーパーなど): ブレンド米などを中心に比較的安価な商品が多く、5キロ3800円~4200円程度が目安となることがあります。

- 一般スーパー: 品揃えは豊富ですが、価格は平均的な水準(5キロ4000円台半ば~)になることが多いです。

- 高級スーパー: こだわりの銘柄などが多く、価格帯はさらに高くなります。

- ネット通販: 価格競争があり、業務スーパーに近い価格帯の商品も見られます。送料の有無やポイント還元率を考慮して選ぶとお得になる場合があります。

- お米の銘柄・種類による価格差:

- 人気ブランド米・特Aランク米: 「コシヒカリ」や「ゆめぴりか」などの有名銘柄や、食味ランキングで最高評価を得たお米は、需要も高く高価格帯(5キロ4500円~5000円超)になりがちです。

- 無洗米: 研ぐ手間が省ける利便性から人気がありますが、加工コストが上乗せされるため、同銘柄の普通米よりやや高価な傾向があります。

- ブレンド米: 複数の品種を組み合わせたもので、比較的安価(5キロ3000円台後半~4000円台前半)で手に入りやすいのが特徴です。

このように、お米の価格は住んでいる地域、利用するお店、そして選ぶお米の種類によって大きく異なります。米価高騰は事実ですが、これらの価格差の「リアル」を知ることが、家計への影響を考え、賢くお米を選ぶための重要な第一歩と言えるでしょう。

スポンサーリンク スポンサーリンクなぜ起きた?「米5キロ5000円」の背景にある複合的要因と深刻な影響

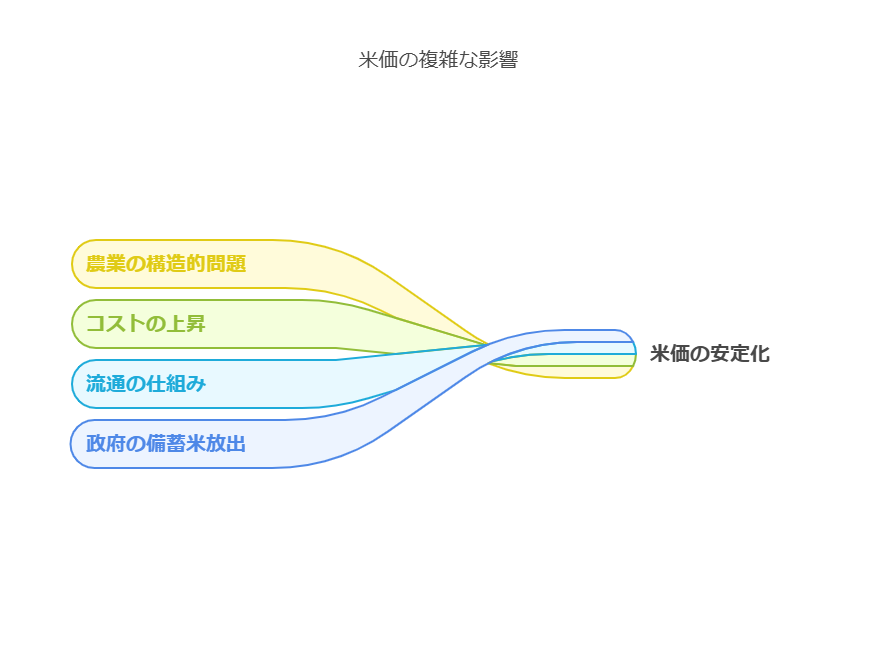

「5キロ5000円」という衝撃的な価格は、決して単一の原因で引き起こされたわけではありません。

米騒動、毎日のこの記事が綺麗にまとまってるかな。

— WARE_bluefield (@WARE_bluefield) February 15, 2025

「南海トラフ地震危機→消費者が備蓄→高騰→不作→高騰→新米が流通して需給ギャップが解消されてもJA以外の流通ルートでの業者が転売目的備蓄→高騰続く」みたいなのが農林水産省の見解らしい。https://t.co/G5GjiBmmKB

天候、流通の問題が複合的に絡み、米高騰、令和の米騒動と言われるようになったんですね。

天候不順、流通の問題、そして市場や消費者の動向など、複数の要因が複雑に絡み合った結果、現在の状況が生まれています。

ここでは、その背景にある主な要因を一つずつ掘り下げ、なぜこれほどの価格高騰が起きてしまったのかを分析します。

- 【原因分析1】記録的猛暑と不作:「令和の米騒動」の引き金

- 【原因分析2】届かない備蓄米?流通コスト増と供給の課題

- 【原因分析3】売り控え?ブランド志向?市場と消費者の変化

- 平成の米騒動との比較:今回の高騰、何が違うのか?

- 家計への大打撃!食費増の影響と家計防衛の必要性

- 「米が買えない」悲鳴も…消費者・外食産業への影響実態

【原因分析1】記録的猛暑と不作:「令和の米騒動」の引き金

今回の価格高騰の大きな引き金の一つとして、近年の異常気象、特に2023年から2024年にかけて日本各地を襲った記録的な猛暑が挙げられます。この猛暑が稲の生育に与えた主な影響は以下の通りです。

2023年、2024年の夏は2年連続で観測史上1位の記録的な猛暑となりました。

2025年は過去2年には及ばないものの、気温は平年よりかなり高く、猛暑となるでしょう。引用:日本気象協会

2025年も猛暑になるとの見通し。

- 猛暑による「高温障害」の多発: お米が実る大切な時期(登熟期)に夜間の気温が高い日が続いたことで、稲が十分に成熟できず、お米の粒が白く濁ってしまう現象です。これにより、お米の品質が著しく低下しました。特に「コシヒカリ」のような、もともと暑さに弱いとされる品種では影響が大きく現れました。

- 「一等米」比率の大幅な低下: 高温障害などの影響により、見た目や食味が良く、高い等級に分類される「一等米」の割合が全国的に大きく減少しました。例えば、米どころとして知られる新潟県など一部地域では、一等米の比率が例年の半分以下にまで落ち込んだとの報告もあり、市場に出回る高品質なお米の量が減る結果となりました。

- 収穫量は「平年並み」でも深刻な「品質低下」: 注目すべきは、2023年産の全国平均の作況指数(収穫量の目安)自体は「平年並み」と発表された点です。つまり、国全体で見れば極端な「不作」ではなかったものの、地域による収穫量のばらつきに加え、深刻な「品質の低下」が起きました。

近年、猛暑の影響で米の品質が低下し、米不足や価格高は県民生活を直撃してます。

— 兵庫県知事 さいとう元彦 (@motohikosaitoH) February 4, 2025

本日、兵庫県とJA兵庫が開発した全国トップレベルの耐暑性を誇る新品種『コ·ノ·ホ·シ』を発表。

暑さに強くて美味しい兵庫オリジナルのお米です。

確かな品質と美味しさを、次世代へつなぐ新たな一歩。… pic.twitter.com/4r8zd7QXTP

猛暑によるコメの品質低下。これも米不足、米価高の一因のようですね。

このように、量だけでなく「質」の問題が市場全体の供給バランスを大きく崩しました。

特に消費者が求める高品質なお米の供給が減ったことが、価格を押し上げる強い圧力となり、「令和の米騒動」とも呼ばれる状況の最初の大きな波を引き起こしたと考えられます。。

【原因分析2】届かない備蓄米?流通コスト増と供給の課題

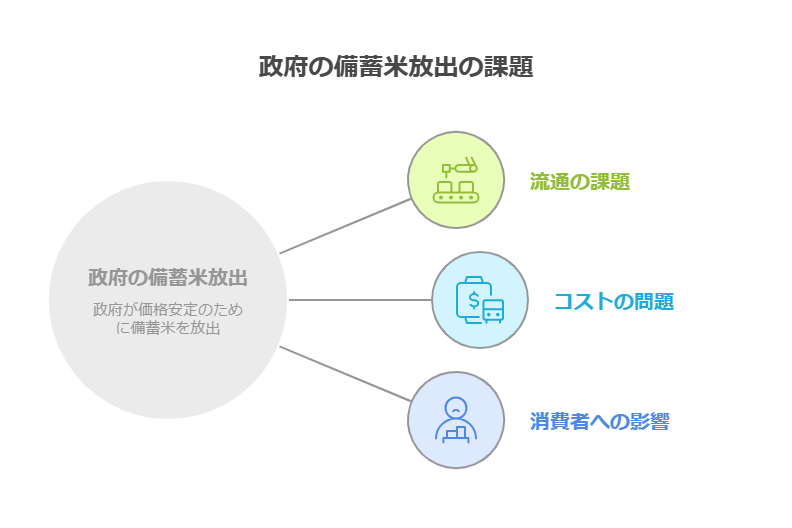

天候不順による供給不安に対し、政府は価格安定の切り札として「備蓄米」の放出を決定しました。

しかし、その効果が消費者のもとに十分に届いていないのではないか、という指摘も出ています。そこには、流通やコストに関するいくつかの課題が絡んでいます。

【解説】なぜコメの価格は下がらない?

— 報道ステーション+サタステ (@hst_tvasahi) April 12, 2025

|

宇都宮大学 小川真如 助教

「これまで放出された備蓄米の多くは、外食産業や中食などに回っているためスーパーなどの小売店に流れず、店頭価格が下がらないのでは」… pic.twitter.com/SrmEAGBMTv

備蓄米が外食産業に流れているとの報道や備蓄米の94%をJAへ流し、卸業者に販売し相対価格を決めているという事も先日報道されていましたよね。これでは米価が下がらない一因となりますよね。

- 備蓄米放出、効果は限定的? 政府は価格高騰を受けて備蓄米の放出を進めていますが、「スーパーの価格は下がらない」「店頭で見かけない」といった声も聞かれ、その効果を疑問視する見方があります。その背景として、以下のような点が挙げられています。

- 流通の偏り: 放出された備蓄米が、主に大手の集荷業者や需要の多い外食産業向けに供給されがちで、地域の中小スーパーや米穀店まで十分に行き渡りにくい構造があるとの指摘。

- 消費者が恩恵を感じにくい: 結果として、備蓄米が放出されても、多くの消費者が利用する店舗での大幅な価格低下には繋がりにくく、効果を実感しにくい状況が生まれています。

- 上昇し続ける「コスト」の壁: お米が農家から私たちの食卓に届くまでには様々なコストがかかりますが、近年これらのコストが軒並み上昇していることも、価格を押し上げる大きな要因です。

- 輸送コスト: トラック輸送に必要な燃料費の高騰などが影響。

- 生産コスト: 肥料や農薬、農業機械の燃料といった農業資材の価格が世界的に上昇。

- 人件費: 生産から流通、販売に至るまでの各段階での人件費も増加傾向。 → これらのコスト増が、最終的に小売価格に転嫁されざるを得なくなっています。

- 日本の米供給が抱える「構造的課題」: 今回の価格高騰の遠因として、日本の米供給体制が抱える長期的な課題も無視できません。

- 過去の減反政策(生産調整)の影響: 長年にわたり米の生産量を抑える政策が取られてきたこと。

- 生産基盤の弱体化: 農業従事者の高齢化や後継者不足が進み、いざという時の増産対応力や、気候変動などへの適応力が低下していること。

このように、政府による備蓄米放出という対策がありながらも、流通の仕組み、コストの上昇、そして日本の農業が抱える構造的な問題が複合的に作用し、価格が下がりにくい状況を生み出していると考えられます。

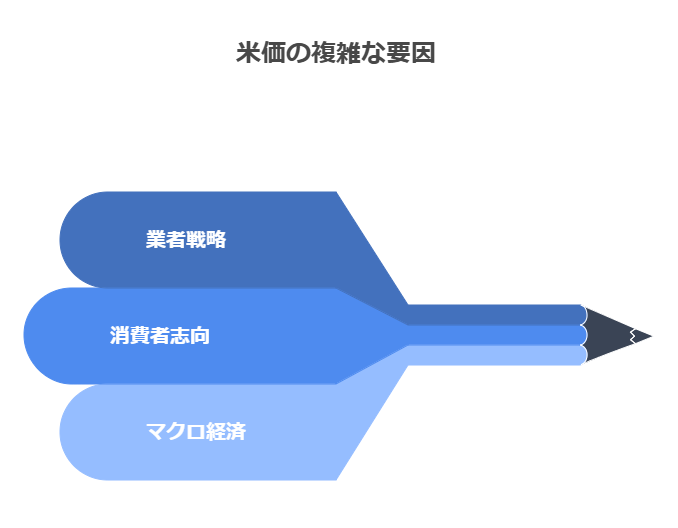

【原因分析3】売り控え?ブランド志向?市場と消費者の変化

供給側の問題に加えて、市場の動向や私たち消費者の行動の変化も、米価格の形成に複雑な影響を与えています。考えられる主な要因は以下の通りです。

- 流通段階での動き(「売り控え」の可能性など): 市場での供給量に影響を与えている可能性のある動きも指摘されています。

- 一部業者による「売り控え」観測: 今後のさらなる価格上昇を見越して、一部の流通業者や卸売業者が在庫をすぐには市場に出さず、供給量を調整しているのではないか、という見方があります。価格高騰局面では、より有利な条件で販売したいという力が働きやすい側面は否定できません。

- 外食需要の回復による影響: コロナ禍明けで需要が急回復した外食産業などが、安定供給のために大量の業務用米を確保しようとする動きも、一般の小売市場向けの供給量を絞る一因になっている可能性があります。

- 根強い「ブランド志向」と高付加価値への需要: 価格が高騰する中でも、「せっかくなら美味しいお米を」という消費者のニーズは依然として強く存在します。

- 人気ブランド米・無洗米への支持: 新潟県産コシヒカリや北海道産ゆめぴりかといった有名ブランド米や、手間いらずの無洗米など、品質や利便性といった付加価値の高い商品は、高価格帯であっても根強い人気があります。

- 市場価格への影響: こうした高価格帯商品への需要が、市場全体の価格水準を下支えし、引き上げる一因にもなっています。

- 一方で進む「節約志向」と行動の変化: もちろん、価格高騰を受けて、多くの消費者は節約を意識した行動をとっています。

- 安価な商品へのシフト: より価格の安いブレンド米や、場合によっては輸入米を選ぶ、あるいは購入する量を減らすといった動きが広がっています。

- 主食の多様化: パンや麺類、パスタなどを食べる頻度を増やし、お米への依存度を下げる動きも見られます。

- (補足)実質賃金の伸び悩みという背景: 忘れてはならないのが、物価全体の上昇に実質的な賃金の伸びが追いついていないという経済状況です。これにより、多くの家庭で購買力が低下しており、必需品であるお米の価格高騰が、家計にとってより一層厳しい負担として感じられています。

このように、一部の業者の市場戦略の可能性、根強いブランド志向と節約志向という消費者の二極化、そしてマクロ経済の状況といった要因が複雑に絡み合い、現在の米価を形成していると言えます。

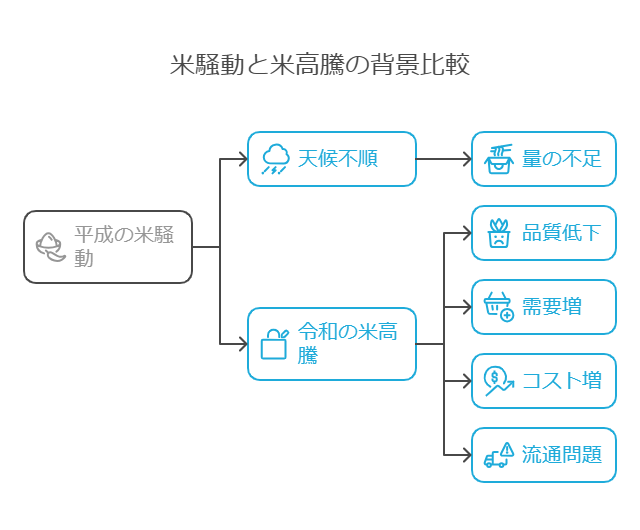

平成の米騒動との比較:今回の高騰、何が違うのか?

「米騒動」という言葉を聞くと、1993年(平成5年)の出来事を記憶している方も多いでしょう。

お米が本当に高いですね

— かっちゃん (@nuXJZgE3Yoey6Vo) March 2, 2025

そういえば子どもの頃にもタイ米を食べてた時があったっけ

多分1993年の米騒動かな

親も苦労したんだろうな pic.twitter.com/1FV8mXkbMX

私もこの時にタイ米を食べました。

あの時は記録的な冷夏による大凶作で米不足となり、社会的な混乱も起きました。今回の「令和の米騒動」とも呼ばれる状況は、あの時と比べて何が同じで、何が違うのでしょうか。主な違いを比較してみましょう。

- 発生原因の違い:

- 平成(1993年): 主な原因は明確で、記録的な冷夏による大凶作(作況指数74)でした。お米の収穫量そのものが物理的に大幅に足りなくなるという、「量」の不足が問題でした。

- 令和(2024年~): 2023年産の作況指数は「平年並み」(101)であり、量だけを見れば極端な不足ではありませんでした。しかし、猛暑による品質低下(一等米比率の減少など)が深刻でした。それに加え、コロナ禍明けの需要急増や流通コスト増、市場の動向(一部で指摘される「売り控え」など)が複雑に絡み合った、「質」と「構造」に起因する複合的な要因による高騰です。

- 政府の主な対応の違い:

- 平成: 不足分を補うため、タイ米などの外国産米を緊急輸入することが主な対策でした(ただし、食味の違いから消費者の抵抗感も生みました)。

- 令和: 平成の教訓から整備された国内の備蓄米を放出することが中心的な対策となっています(ただし、その効果が限定的であるという課題が指摘されています)。

- 市場・消費者の反応の違い:

- 平成: スーパーの棚からお米が消え、人々が長蛇の列を作るなど、全国規模でのパニック的な買い占めが発生しました。

- 令和: 平成時ほどの大規模なパニック買いは見られないものの、SNSなどを通じて不安情報が拡散しやすい傾向があります。消費者は価格高騰への不満を強く感じており、安価なブレンド米を選んだり、パンや麺類など代替主食へシフトしたりと、行動は多様化しています。しかし、価格の上昇率自体は平成時に匹敵するほど深刻であり、家計への打撃は同様に大きいと言えます。

まとめると、平成の米騒動は「天候不順による量の不足」という比較的単純な構図でしたが、令和の米高騰は「品質低下・需要増・コスト増・流通問題」などが絡み合った、より複雑な背景を持っています。

平成の教訓である備蓄制度がありながらも、新たな要因によって「米騒動」が再燃している点が、今回の大きな特徴と言えるでしょう。

家計への大打撃!食費増の影響と家計防衛の必要性

今回の米価格高騰は、多くの家庭の家計運営に深刻な影響を及ぼしています。日々の食卓に欠かせない主食であり、簡単には量を減らせないお米だからこそ、その値上がりは家計への直接的な打撃となります。

お米の1人当たりの消費量

2022年度は年間50.9キロまで減少しました。

引用:農林水産省

具体的に、どれくらいの負担増になるのか試算してみましょう。

- 家計への負担、どれくらい増える?(試算例)

- 【条件】: 4人家族で、月に15キロのお米を消費すると仮定します。

- 【以前の目安】: 5キロあたり2300円程度で購入できた場合、月の米代は約6,900円でした。

- 【現在の目安】: もし5キロ4500円で購入すると月13,500円、5キロ5000円なら月15,000円となり、以前の2倍以上の負担となります。

- 【年間の影響】: この差額が1年間続くと、年間で10万円を超える追加支出となる可能性も出てくる計算です。これは家計にとって無視できない、非常に大きな負担と言えます。

特に、以下のような世帯では、この影響がより深刻になる可能性があります。

- 特に影響が大きいと考えられる世帯:

- 育ち盛り、食べ盛りのお子さんがいるご家庭

- 暮らす人数が多い大家族

- 収入が限られている低所得世帯

- 年金で生活されている高齢者世帯 など

収入に占める食費の割合が高い世帯ほど、生活必需品であるお米の値上がりは、場合によっては「死活問題」となりかねません。

「お米を満足に買えない」という状況は、単にお金の負担が増えるだけでなく、食生活の質の低下や、栄養バランスの偏りといった健康面への影響も懸念されます。

このような厳しい状況下で、もはや単なる「節約」というレベルではなく、購入方法から消費方法、場合によっては食生活全体のあり方まで見直す「家計防衛」とも言える対策を、各家庭が真剣に考え、実行していく必要に迫られているのです。

「米が買えない」悲鳴も…消費者・外食産業への影響実態

家計への直接的な負担増は、具体的な消費行動の変化や、社会全体への波及としても現れています。その実態を、消費者側と外食産業側の両面から見ていきましょう。

行き付けのお店の米売場がスカスカで、しかも「お一人一点限り」て書いてた😨コロナ禍でマスクや紙類品薄で苦労したけど今度は米が無くなるなんて💧弁当箱に米を詰めて持ってくのが贅沢な時代になるとは🍱✨

— きみどり (@creatures3) April 9, 2025

そう言えば最近、老若男女のホームレスをよく見掛けるけど、10数年前にまた戻っちゃうの⁉️ pic.twitter.com/TK9ry6HjkI

価格が高く買えないのもあるし、購入制限もある。これはダブルパンチになりえますよね?

- 消費者:「買えない」悲鳴と変化する行動

- 切実な声: 「高すぎて手が出ない」「いつもの銘柄は諦めて、安いブレンド米にした」「パンや麺類を食べる日を増やしている」など、家計を守るための苦しい選択を迫られる声が多く聞かれます。

- 店頭での混乱: 一部のスーパーでは「お一人様一点限り」といった購入制限が設けられ、これがかえって消費者の不安を煽り、品薄感を加速させている側面も。SNS上では「近所のスーパーでお米の棚が空っぽだった」といった投稿も散見され、供給不安が心理的にも広がっています。

- 代替品へのシフト: 価格高騰を受け、従来のブランド米から安価な米へ切り替えたり、パンや麺類など他の主食を選ぶ頻度を高めたりする動きが顕著になっています。

- 外食産業:コスト増と価格転嫁の連鎖 家庭の食卓だけでなく、外食産業も米価高騰の大きな影響を受けています。

- 経営への打撃: 定食屋、牛丼チェーン、寿司店、弁当店など、お米を大量に使う多くの業態で、業務用米の仕入れ価格高騰が経営を直接圧迫しています。

- 消費者への価格転嫁: 仕入れコストの上昇分を吸収しきれず、メニューの値上げに踏み切る飲食店が相次いでいます。牛丼や定食の価格改定、これまで無料だったライス大盛りの有料化、セットメニューの値上げなどが実施され、最終的には消費者の負担増につながっています。

- 苦肉の策: コストを少しでも抑えるため、これまで使っていた銘柄から安価な米へ切り替えたり、一部では関税や品質の課題がありながらも輸入米の使用を検討・導入したりする動きも見られます。

米が高すぎて、買えない😂

— ぽんぽん (@timecocoa) March 24, 2025

麺とかパンとかでごまかすけど

日本人には米が必要なのよ!

米が高いから代替としてパン、麺にもなってしまいますよね。しかし、日本人の主食は米。

このように、「米5キロ5000円」という価格高騰は、単に個々の家庭の家計を苦しめるだけでなく、外食産業の経営やメニュー構成、ひいては私たちが外食を楽しむ際の選択肢や価格にも影響を及ぼす、社会全体に関わる問題となっているのです。

スポンサーリンク「米5キロ5000円」時代をどう乗り切る?今後の見通しと賢い家計防衛術

これまでの分析で、「米5キロ5000円」という状況が現実であり、その背景には複合的な要因と深刻な影響があることがわかりました。

では、この厳しい状況に、政府や業界はどう対応し、私たちはどう向き合っていけば良いのでしょうか。

ここでは、今後の見通しを探りつつ、家計を守るための具体的な対策、つまり「家計防衛術」について考えていきます。

- 農水省の対応は?政府・業界の対策と今後の課題

- 米価格は今後どうなる?専門家の見通しと価格安定への道筋

- 【対策1】ふるさと納税フル活用術:実質2000円でお得に米を入手

- 【対策2】どこで買うのが正解?スーパー・業スー・ネット通販徹底比較

- 【対策3】銘柄・種類選びで節約!ブレンド米・無洗米のコスパは?

- 【対策4】賢い保存法から食生活の見直しまで、すぐできる工夫

農水省の対応は?政府・業界の対策と今後の課題

「米5キロ5000円」という異常事態に対し、政府や業界も対応に動き出しています。特に農林水産省(農水省)は、いくつかの対策を打ち出していますが、同時に課題も残されています。

- 農林水産省(農水省)の主な対応:

- 備蓄米の放出:

- 決定内容: 2025年2月、市場の供給量を増やし価格高騰を抑える目的で、異例とも言える21万トン規模の備蓄米放出を決定しました。

- 現状と課題: 3月中旬から放出が開始されたものの、一部報道では3月末時点での実際の流通量は限定的で、特に地方の中小スーパーなどへ十分に行き渡っていないとの課題が指摘されています。

- 改善策: 農水省は、流通をより円滑にするため、卸売業者間での売買ルールの緩和や、入札資格の見直しなどを検討しています。また、過去の反省から、今後は「流通に支障が生じる場合」にも放出可能とするなど、運用基準も見直されました。

- その他の取り組み:

- 卸売・小売業者との意見交換会を開催し、安定供給への協力を要請。

- 農家の経営を支えるための補助金制度(経営所得安定対策など)を継続。

- 備蓄米の放出:

- 業界側の動き: 政府の動きと並行して、業界内でも以下のような動きが見られます。

- 一部の小売業者による、中間コスト削減を目指した農家からの直接仕入れルートの開拓。

- 外食産業などにおける、コスト削減を目的とした輸入米の活用検討や導入。

- 残された今後の主な課題: 対策は進められていますが、根本的な解決には至っておらず、多くの課題が残されています。

- 備蓄米の流通改善: 放出された備蓄米を、いかに公平かつ迅速に消費者の元(特に中小・地方の店舗)へ届けるか。

- 生産体制の構造的問題: 気候変動への適応、深刻化する農業の担い手不足(高齢化・後継者難)にどう対応し、持続可能な生産体制を築くか。

- 流通・市場の課題: 流通のボトルネック解消や、一部で指摘される市場の歪み(売り控え等の可能性)をどう是正していくか。

- 実効性のある長期的対策: その場しのぎではない、長期的視点に立った実効性のある取り組みが政府・業界双方に求められています。

このように、政府・業界ともに対応を進めてはいるものの、米価を安定させ、消費者の不安を解消するためには、まだ多くの課題を乗り越える必要がある状況です。

米価格は今後どうなる?専門家の見通しと価格安定への道筋

多くの方が最も気になっているのは、「このお米の高値はいつまで続くのか?」ということでしょう。

専門家の見解などを参考に、今後の価格動向の見通しと、安定に向けた道筋を探ってみます。(※以下の見通しは2025年4月18日現在の情報や専門家の予測に基づくものであり、今後の天候や国内外の経済状況、市場動向などによって大きく変動する可能性がある点にご留意ください。)

参考文献:キャノングローバル戦略研究所 備蓄米放出で「5キロ2100円」に半減するはずなのに…

「コメの値段」を本気で下げようとしない農水省の罪深さ

- 短期的な見通し(~2025年夏頃まで)

- 高値水準の継続: 備蓄米放出の効果が徐々に出るとしても限定的で、すぐに価格が大幅に下がるとは考えにくく、当面は高値水準(高止まり)が続くとの見方が多いようです。

- 大幅な下落は期待薄: 一部では、春から初夏にかけて若干の値下がりがあるかもしれないとの予測もありますが、本格的な価格安定にはまだ時間がかかると見られています。

- 中期的な見通し(2025年秋の新米シーズン以降)

- 新米シーズンが最大の注目点: 価格動向の大きな転機となりうるのが、2025年秋の新米の収穫状況です。

- 期待されるシナリオ: 今後の天候に恵まれ、新米が順調に収穫されれば、市場への供給量が増加し、需給バランスが改善。価格も徐々に落ち着きを取り戻す可能性があります。

- 残るリスク: もしこの夏も猛暑に見舞われるなど天候不順が起これば、収穫量や品質への影響が懸念され、再び価格が上昇するリスクも否定できません。

- 長期的な価格安定への道筋 目先の価格変動だけでなく、将来にわたって安定した価格でお米を食卓に届けるためには、短期的な対策に加えて、以下のような長期的な視点での取り組みが不可欠です。

- 備蓄米運用の改善: 政府による効果的かつ公平な備蓄米運用体制の確立(放出基準、流通方法など)。

- 気候変動への適応: 温暖化などに対応できる高温耐性品種などの開発・普及。

- 生産基盤の強化: 持続可能な農業政策への転換(生産調整の見直し、農業の担い手支援、スマート農業の推進など)。

- 流通構造の改革: 流通の透明化・効率化を進め、市場の歪みを是正すること。

今後の米価格は、この夏の天候と秋の収穫状況が大きな鍵を握りますが、それと同時に、長期的な課題解決に向けた取り組みが着実に進むかどうかが、将来的な価格安定への道筋を左右することになります。

【対策1】ふるさと納税フル活用術:実質2000円でお得に米を入手

米価高騰に直面する中で、家計を守るための具体的な工夫として、まず注目したいのが「ふるさと納税」の活用です。

この制度をうまく利用すれば、全国各地の美味しいお米を手に入れることができます。

節約をしたい人はふるさと納税をはじめてください。実施2000円でお米やお肉がもらえる。楽天ふるさと納税なら、いつものお買い物とおなじように返礼品をえらんで申しこみ。楽天スーパーセールなどイベント中に利用するとさらに、ポイントもたくさん貯まる。注意点は、… pic.twitter.com/iBDXr8dZfh

— ここ┋お金 お得 ふるさと納税 (@noyadococizusen) March 4, 2024

ふるさと納税を利用するのも一つの方法ですね。

ふるさと納税の仕組みは、応援したい自治体を選んで寄付をすると、寄付額に応じてお米やお肉といった「返礼品」がもらえ、さらに寄付額から2,000円を引いた額が、翌年の所得税や住民税から控除(または還付)されるというものです。つまり、税金の控除を受けられる上限額の範囲内であれば、実質2,000円の負担で返礼品を受け取れる計算になります。

お米はふるさと納税の返礼品の中でも特に人気が高く、多くの自治体が様々な品種や量のお米を提供しています。この制度が、お米の価格が高騰している今、家計の強い味方となるのです。

活用のステップは以下の通りです。

- 控除上限額を確認する: ご自身の年収や家族構成などによって、税金が控除される寄付額の上限が決まっています。まずは、ふるさと納税ポータルサイトなどにあるシミュレーションツールを使って、ご自身の控除上限額を必ず確認しましょう。上限を超えた分は控除されず、純粋な寄付になります。

- 返礼品(お米)を選ぶ: 各ポータルサイトで「米」「おこめ」などのキーワードで検索し、寄付額や量(〇kg)、品種(コシヒカリ、無洗米など)、還元率などを比較検討します。レビューも参考にすると良いでしょう。

- 寄付を申し込む: 選んだ自治体に、サイト経由で寄付を申し込みます(クレジットカード決済などが一般的です)。

- 税控除の手続きをする: 確定申告が不要な給与所得者の方などは、寄付先が5自治体以内であれば、申請書を送るだけの「ワンストップ特例制度」が利用できます。それ以外の方や、医療費控除など他の控除も申請する場合は、確定申告で寄付金控除の手続きを行います。

選ぶ際のポイントとしては、単純な量(kg)だけでなく、1万円あたりの量(コスパ)や、好みの銘柄、無洗米かどうか、あるいは毎月届く「定期便」なども検討材料になります。ただし、人気のお米は品切れになったり、配送に時間がかかったりする場合もあるため、早めにチェックするのがおすすめです。

(※ふるさと納税の制度や控除額の計算は個人の状況により異なります。必ずご自身の状況を確認し、不明な点は税務署や専門家にご相談ください。)

【対策2】どこで買うのが正解?スーパー・業スー・ネット通販徹底比較

ふるさと納税以外にも、日常のお米の購入方法を見直すことで節約が可能です。では、一般的なスーパー、価格が魅力の業務スーパー、そして便利なネット通販、どこで買うのが最も賢い選択なのでしょうか。それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。

- 一般的なスーパー(イオン、西友など)

- メリット: 品揃えが豊富で、有名ブランド米から無洗米まで選択肢が多い。品質も安定しており、身近な店舗で手軽に購入できる安心感がある。特売日やポイントデーを狙えば、多少お得になることも。

- デメリット: 価格は総じて高め。2025年4月現在、5キロ4200円~4800円程度が中心価格帯で、ブランド米は5000円を超えることも珍しくない。

- 向いている人: 品質や銘柄にこだわりがあり、手軽に購入したい人。

- 業務スーパー(業スー)などディスカウントストア

- メリット: なんといっても価格の安さが魅力。国産のブレンド米であれば、5キロ3700円~4200円程度で見つかることが多い。大容量パックなどもあり、量を重視する家庭には助かる存在。

- デメリット: 品揃えは価格重視の商品が中心で、特定のブランド米がない場合も。品質は商品によってばらつきがある可能性も考慮。店舗数が限られている場合がある。

- 向いている人: とにかく価格を抑えたい人。品質に強いこだわりがない人。

- ネット通販(Amazon、楽天市場など)

- メリット: 価格競争が激しく、業務スーパーと同等か、それ以下の価格帯(5キロ3800円~4200円程度)の商品も多数見つかる。自宅まで配送してくれる利便性も高い。ポイント還元やセールをうまく利用すれば、実質価格をさらに抑えることが可能。全国各地の銘柄を選べるのも魅力。

- デメリット: 送料がかかる場合がある(「送料無料」表示を要確認)。届くまでに時間がかかる。実物を見て選べない。

- 向いている人: 価格と利便性を両立したい人。ポイントを貯めている・活用したい人。重い荷物を運びたくない人。

結論として、「どこが絶対的に正解」というものはありません。 ご自身のライフスタイルや、価格・品質・利便性のどれを最も重視するかによって最適な購入場所は異なります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、チラシやアプリで特売情報をチェックしながら、賢く使い分けるのがおすすめです。

【対策3】銘柄・種類選びで節約!ブレンド米・無洗米のコスパは?

購入場所だけでなく、「どんなお米を選ぶか」も節約の重要なポイントです。高価なブランド米ばかりでなく、他の選択肢にも目を向けてみましょう。

カインズにお米買いに行ったら備蓄米のブレンド米発見!

— よっち (@you_tomy0428) April 17, 2025

ブレンドしたのはそんな不味くないって聞いたから買ってみた

税込この価格なら嬉しいけど、やっぱり味次第だよね

#備蓄米

#備蓄米ブレンド米 pic.twitter.com/ezLlxaoeIp

ブレンド米も味が悪くないなら少しでも安く買う事はできますね。

- ブレンド米(複数原料米)

- 特徴: 複数の品種や産地、収穫年のお米を混ぜたもの。価格が安く設定されていることが多い(5キロ3800円~4000円前後が目安)。

- コスパ: 価格を抑える上では非常に有効な選択肢。特に、カレーやチャーハン、炊き込みご飯など、お米自体の繊細な風味よりも料理全体の味付けがメインになる場合には、ブランド米との差を感じにくいことも。見た目の粒ぞろいや特定の銘柄へのこだわりがなければ、十分に美味しくいただけます。食品ロス削減に貢献するという側面も。

- 注意点: 品質や味にばらつきがある可能性はあります。

備蓄米なのか5キロ税込3,434円のを見つけた。

— みどりのおばさん (@GreenVEGEmother) April 1, 2025

裏面には、複数原料米と表示されてる。

無洗米でこの価格は安いんじゃないかな?🤔 pic.twitter.com/PrWy9EJ7Xg

無洗米というのも一つの選択肢。

- 無洗米

- 特徴: 研がずにそのまま炊けるお米。手間が省け、節水にもつながる。

- コスパ: 通常の精米より若干高価な傾向がありますが、その差は縮まってきています。研ぐ手間と水道代を節約できるメリットを考慮すると、トータルでのコスパは一概に悪いとは言えません。特に、安価なブレンド米の無洗米タイプ(コストコなどで見られる)は、価格と利便性のバランスが良い場合があります。

- 注意点: 炊く際に少し多めの水加減が必要な場合が多いです。

- その他の選択肢

- 中米・古米など: 品質基準を満たさない「規格外米」や、収穫から時間が経った「古米」などが安価で販売されることもありますが、品質や風味は劣る可能性があります。

- 玄米・雑穀米: 健康志向の方に人気。白米より栄養価が高く、よく噛むことで満腹感を得やすいため、結果的に食べる量が減る可能性も。ただし、商品によっては白米より高価な場合もあります。

節約を考えるなら、まずは価格が手頃なブレンド米を試してみるのが良いでしょう。

また、無洗米も忙しい現代のライフスタイルには合っており、トータルコストで比較検討する価値があります。毎食でなくとも、用途に応じて使い分けるだけでも、年間の米代を抑える効果が期待できます。

【対策4】賢い保存法から食生活の見直しまで、すぐできる工夫

お米を安く買う工夫と合わせて、購入したお米を無駄なく、賢く消費することも大切です。日々のちょっとした工夫で、節約効果を高めましょう。

- 賢い保存法で美味しさキープ&ロス防止

- お米は生鮮食品と同じ。高温多湿と酸化が大敵です。購入したら袋のまま保管せず、密閉できる容器(米びつ、タッパー、厚手のジップロック袋、清潔なペットボトルなど)に移し替えましょう。

- 保管場所は冷暗所が基本。特に夏場は、冷蔵庫の野菜室などがおすすめです。15℃以下の環境が理想とされます。

- 一度に使い切れる量(例えば1ヶ月分程度)を購入し、古いお米と新しいお米を混ぜないようにしましょう。唐辛子(鷹の爪)などを一緒に入れると虫除け効果も期待できます。

- 炊飯・調理の工夫で節約

- 毎回少量ずつ炊くよりも、一度に数日分をまとめて炊き、すぐに使わない分は1食分ずつラップで包んで冷凍保存するのがおすすめです。炊飯器の保温機能は意外と電気代がかかるため、食べる直前に電子レンジで解凍する方が経済的です。

- 冷凍する際は、炊きたての熱いうちにラップでふんわり包み、粗熱が取れたら急速に冷凍すると、解凍後も美味しさを保ちやすいです。

- 食生活の見直しで消費量をコントロール

- 白米に麦(押し麦など)や雑穀、刻んだしらたきなどを混ぜて炊く「かさまし術」も有効です。食物繊維などの栄養価もアップし、少量でも満腹感を得やすくなります。

- お粥や雑炊、リゾット、スープご飯など、水分を多く含むメニューを取り入れると、少ないお米の量でも満足できます。

- 「ご飯のお供」になるような、満足感の高いおかずをしっかり用意することで、自然とご飯の食べ過ぎを防げます。

- 週に何日かは、パンや麺類、芋類などを主食にする日を設けるのも、お米の消費量を抑える一つの方法です。

- 計画的な買い物と消費

- 冷蔵庫や食品庫の在庫を確認し、献立をある程度決めてから買い物に行くことで、無駄な購入や食品ロスを防ぎます。

これらの工夫は、一つひとつは小さなことかもしれませんが、継続することで着実に家計への負担を軽減し、食料を大切にする意識にも繋がります。米価高騰という厳しい状況ですが、知恵と工夫で乗り切っていきましょう。

スポンサーリンク【総括】「米5キロ5000円」は対岸の火事ではない!原因・影響と家計を守る知恵

「米5キロ5000円」という、かつてない価格高騰は、私たちの食卓と家計に大きな衝撃を与えています。

この記事では、その現状、背景にある複合的な原因、そして家計への影響を詳しく見てきました。

この厳しい状況は決して他人事ではありません。最後に、これまでの要点を整理し、この時代を賢く乗り切るためのヒントを再確認しましょう。

- 「米5キロ5000円」は一部地域・店舗で既に現実

- 2023年比で米価は2倍近くまで急騰している

- 価格は地域・店舗・銘柄で大きく異なるため比較検討が重要

- 主な原因の一つは猛暑による「品質低下」と供給バランスの崩れ

- 燃料・肥料などの流通・生産コスト増も価格を押し上げ

- 政府の備蓄米放出も効果は限定的で流通に課題が残る

- 市場の「売り控え」観測や根強いブランド志向も価格に影響

- 今回の高騰は平成の米騒動(量の不足)とは要因が異なる

- 家計への負担増は深刻、特に大家族や低所得世帯で顕著

- 外食産業もコスト増に苦しみ値上げなどの影響が波及

- 今後の価格は秋の新米次第だが高値が続く可能性も指摘される

- ふるさと納税は実質2000円で米を入手できる有効な家計防衛策

- 業務スーパーやネット通販、安価なブレンド米選択も節約に繋がる

- 賢い保存方法や食生活の見直しで無駄なく消費する工夫も大切

関連記事

令和の米騒動 いつまで続く?価格高騰の原因と今後の見通しを徹底解説

令和の米騒動はいつまで続くのか?米の価格高騰の原因、供給不足の理由、政府の備蓄米放出の効果を徹底解説。今後の見通しと家庭でできる備え方を紹介。