2026年から自動車税が変わる?いつから、どうなる?仕組みと影響を解説

「2026年から自動車税が変わるらしいけど、一体どうなるの?」

そんな疑問をお持ちではありませんか。今回の制度改正は、私たちのカーライフに直結する大きな変更点です。

その背景には「カーボンニュートラル」という世界的な目標があり、これまでの税金の仕組みが抜本的に見直されようとしています。

この記事では、複雑な内容を「3つのポイント」に絞って分かりやすく解説。車を取得時(買うとき)と保有時(持ち続けるとき)で何が変わるのか、そして新制度がもたらすメリットから気になるデメリットまで、あなたの知りたい情報をすべて網羅します。

記事ポイント

- 2026年から自動車税の基準が排気量から「車の重さ+環境性能」へと変わる制度改正の全体像

- 軽自動車やSUV、EVなど、自分の車のタイプ別に税負担がどう変わるかの具体的な予測

- 新制度で損をしないための、車の買い替えに最も適したタイミングや具体的な家計防衛術

- 新しい税金の詳細がいつ決まるのか、今後の公式スケジュールと最新情報の収集方法

【2026年】自動車税が変わるとどうなる?制度改正の全体像を徹底解説

「2026年から自動車税が変わるらしいけど、いったい何がどうなるの?」 「自分の車の税金は、結局上がるの?それとも下がるの?」

今、多くのドライバーがそんな疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。結論から言うと、2026年からの自動車税改正は、私たちのカーライフに大きな影響を与える、約70年ぶりの大改革になる可能性があります。

しかし、ご安心ください。この章では、複雑に思える制度改正の全体像を、誰にでも分かるように、ポイントを絞って徹底的に解説します。まずはここを読んで、変更点の全体像を掴んでいきましょう。

- 2026年から自動車税はこう変わる!変更点の3つのポイントを速攻解説

- なぜ今、自動車税が変わるのか?「カーボンニュートラル」がキーワード

- 自動車税改正の2本柱:「取得時」と「保有時」の負担はどうなる?

- もう一つの新基準案「重量課税」のメリット・デメリット

- 【車種別】あなたの自動車税は上がる?下がる?簡単シミュレーション

- EV・PHEVの税金も変わる?環境性能を重視した新制度の行方

- エコカー減税はいつまで?今後の優遇措置を徹底予測

2026年から自動車税はこう変わる!変更点の3つのポイントを速攻解説

お忙しい方のために、まずは今回の税制改正で何が変わるのか、最も重要なポイントを3つに絞ってご紹介します。

【速報】2026年自動車税改正・3つの重要ポイント

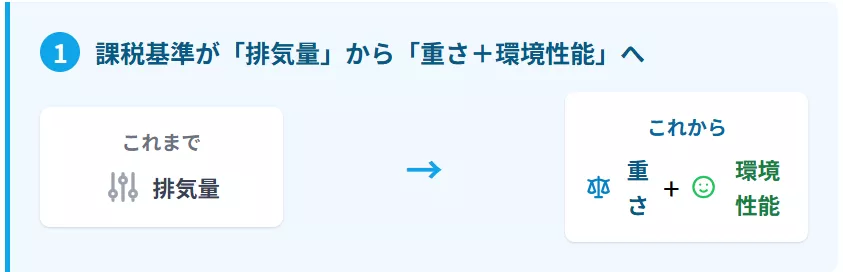

- 課税基準が「排気量」から「重さ+環境性能」へ

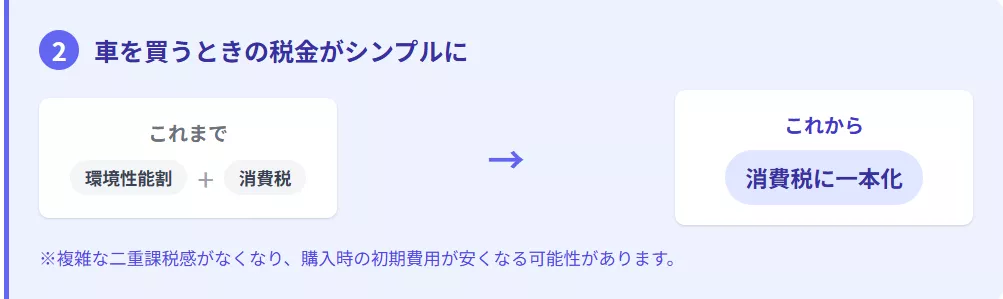

今の税額は主にエンジンの排気量で決まっていますが、今後は車の重さ(車両重量)をベースに、環境性能の高さを加味して税額が決まる方式に変わる可能性が濃厚です。 - 車を買うときの税金がシンプル&安くなるかも

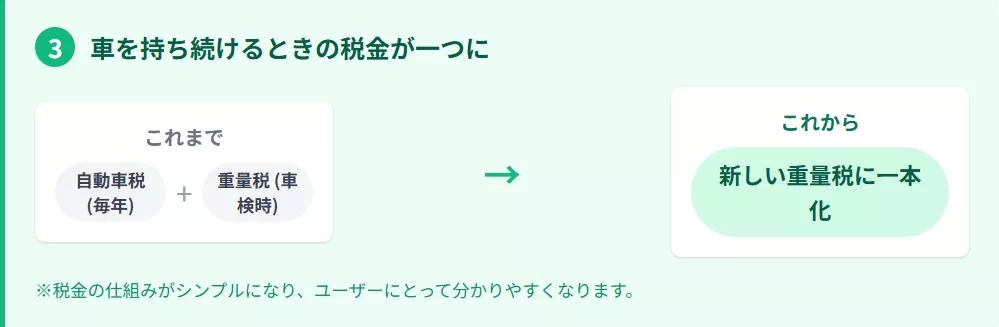

現在、車の購入時には「環境性能割」と「消費税」がかかり複雑ですが、これを消費税に一本化する案が検討されています。実現すれば、購入時の初期費用が抑えられます。 - 保有時の税金が一つにまとまる

毎年払う「自動車税」と車検時に払う「自動車重量税」。この2つが、新しい重量ベースの税金に一本化される見込みです。税金の仕組みが分かりやすくなります。

つまり、これまでの「排気量が大きい車ほど高い」という単純なルールが終わり、「環境への貢献度」が税金の額を大きく左右する時代が始まろうとしているのです。

この記事を読み進めれば、これらの変更が具体的にあなたの愛車や次に買う車にどう影響するのか、より深く理解できます。

なぜ今、自動車税が変わるのか?「カーボンニュートラル」がキーワード

「でも、どうして今さら70年も続いた税金の仕組みを変えるの?」

そう思われるのも当然です。今回の抜本的な見直しの背景には、一つの大きな国際的なキーワードがあります。それが「2050年カーボンニュートラル」です。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて

「国・地方脱炭素実現会議」等において議論を重ね、2050年カーボンニュートラルを目指すゼロカーボンシティをはじめとした地域の取組を、再生可能エネルギーの主力電源化に資する施策などにより支援します。

引用:環境省

脱炭素、カーボンニュートラルは特に近年よく聞くようになりました。

2050年カーボンニュートラル目標達成という大きな宿題

日本政府は「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」という国際公約を掲げています。

これは、私たちの社会全体にとって非常に大きな目標です。 この目標を達成するためには、特に二酸化炭素(CO₂)の排出量が多い自動車分野での改革が不可欠。

そこで、税金の仕組みを変えることで、環境に良い車の普及を強力に後押ししようというのが政府の狙いです。

EVシフトと「税のズレ」を解消する必要性

もう一つの理由は、より現実的な税収の問題です。

- 現状の課題:

- EV(電気自動車)や燃費の良いハイブリッド車が増えると、ガソリンの消費が減り、ガソリン税の税収が減少します。

- EVは排気量がないため、今の仕組みでは毎年払う自動車税が非常に安く設定されています。

このままでは、道路を利用しているにもかかわらず、道路の維持管理費などに使われる税金をほとんど負担しない車が増え続け、不公平が生じてしまいます。

そこで、動力源(エンジンかモーターか)に関わらず、より公平に負担を分かち合うための新しいルール作りが急務となっているのです。

自動車税改正の2本柱:「取得時」と「保有時」の負担はどうなる?

今回の改正は、車のライフサイクルにおける2つの大きなタイミング、「買うとき」と「持ち続けるとき」の税金を見直す、まさに2本柱で進められています。それぞれ具体的に見ていきましょう。

【第1の柱】取得時(車を買うとき)の負担は軽くなる?

現在、車を買うときには「環境性能割」と「消費税」という2種類の税金がかかっています。ユーザーからは「事実上の二重課税ではないか」という声も上がっていました。

- 変更案: この複雑な仕組みを解消するため、「環境性能割」を廃止し、「消費税」に一本化する方向で検討が進んでいます。

もしこれが実現すれば、購入時の税負担、特に初期費用が大きく軽減される可能性があります。

高価なEVやPHEV(プラグインハイブリッド車)の購入を考えている方にとっては、大きな後押しとなるでしょう。

【第2の柱】保有時(車を持ち続けるとき)の税金はこう変わる!

車を保有している間にかかる税金も、大きく姿を変えます。

- 変更案: 毎年5月に納める「自動車税(排気量基準)」と、車検のたびに納める「自動車重量税(重量基準)」。この性格の異なる2つの税金を統合し、重量を基準とした一つの新しい税金に一本化することが提案されています。

「じゃあ、重いミニバンやSUV、バッテリーを積むEVは増税になるの?」と心配になるかもしれませんが、そう単純ではありません。

新しい税制度では、重量をベースにしつつも、燃費やCO₂排出量といった「環境性能」に応じて税額を増減させる仕組みが導入される予定です。

つまり、たとえ車重が重くても、環境性能が極めて高いEVなどは、特別な係数が適用されて税負担が軽減される見込みです。

「購入時のハードルは下げ、保有時の負担は環境性能に応じて公平に。」 これが、2026年に向けて進む自動車税改正の大きな骨子なのです。

もう一つの新基準案「重量課税」のメリット・デメリット

一般社団法人 日本自動車工業会「令和7年度税制改正・予算に関する要望」

排気量に代わる新しい税金のモノサシとして、最も有力視されているのが「重量課税」です。これは、これまで別々だった「自動車税」と「自動車重量税」を一つにまとめ、車の重さを基準に税額を決める、という考え方です。

この「重量課税」には、どんなメリットとデメリットがあるのでしょうか。両方の側面から見ていきましょう。

重量課税のメリット - 公平で分かりやすい!

- 公平性の実現 ガソリン車も、モーターで走るEVも、「重さ」という同じ土俵で比べることができます。動力源の違いで有利・不利が生まれにくくなるため、より公平な税負担に近づきます。

- 税制の簡素化 「毎年払う税金」と「車検の時に払う税金」が一つになることで、ユーザーにとって税金の仕組みが非常にシンプルで分かりやすくなります。

- 環境技術(軽量化)の促進 税額が重さで決まるなら、自動車メーカーは少しでも車を軽くしようと開発を進めます。車の軽量化は燃費の向上に直結するため、結果的に環境負荷の低減にも繋がるという好循環が期待できます。

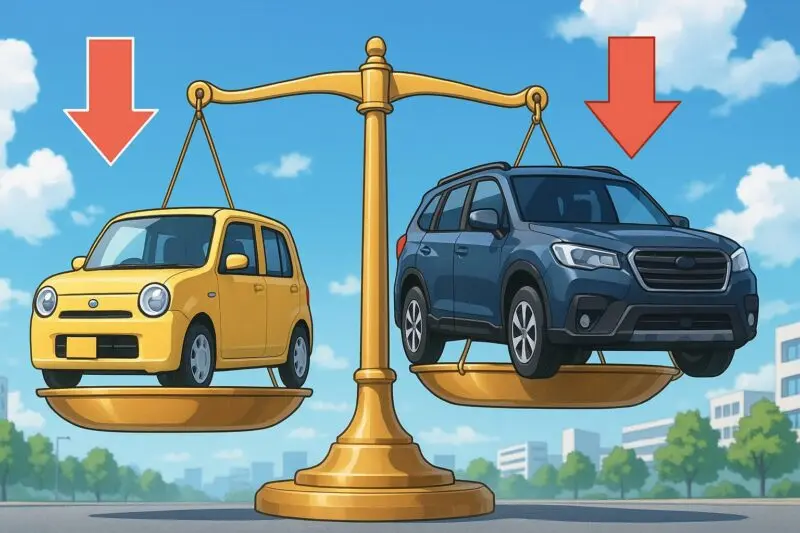

重量課税のデメリット - 重いクルマは不利になる?

- EV(電気自動車)への影響 EVは航続距離を伸ばすために大きなバッテリーを積む必要があり、同じサイズのガソリン車より重くなる傾向があります。単純に重さだけで課税されると、環境に良いはずのEVの税金が高くなってしまう矛盾が生じます。 →対策: この問題に対処するため、環境性能に応じて税負担を調整する「係数」を設ける救済措置が検討されています。

- 人気車種(SUV・ミニバン)への影響 ファミリー層に人気のSUVやミニバンは、車体が大きく重いため、税負担が増加する可能性があります。特に、環境性能があまり高くない旧来の大型ガソリン車は、厳しい評価を受けるかもしれません。

- 軽自動車との格差拡大 もともと軽量な軽自動車は、重量課税でも税負担が軽くなる可能性が高いです。その結果、普通車との税負担の格差が今よりもさらに広がるのではないか、という指摘もあります。

【車種別】あなたの自動車税は上がる?下がる?簡単シミュレーション

「結局、私の乗っているクルマの税金はどうなるの?」 ここが一番気になるところですよね。まだ正式決定ではありませんが、現時点での情報から、車種タイプごとの税負担がどう変わるか、大まかな傾向を予測してみました。

※ご注意:以下のシミュレーションは、2025年6月時点の情報に基づく大まかな予測です。実際の税額は2025年末に決定される税制改正大綱をご確認ください。

| 車種タイプ | 代表的な車種 | 2026年以降の税負担予測 | ポイント解説 |

| 軽自動車 | N-BOX、タント | 現状維持 or やや有利 | 軽量なため重量課税でも有利。大幅な増税は考えにくく、今の優位性が保たれる可能性が高いです。 |

| コンパクトカー | ヤリス、フィット | 現状維持に近い | 重量も軽く、燃費性能も高いモデルが多いため、大きな影響は受けにくいと予測されます。 |

| SUV・ミニバン | ハリアー、アルファード | 負担増の可能性あり | 車両重量があるため、重量課税では不利になる傾向が。特に環境性能が高くないモデルは増税を覚悟する必要があるかもしれません。 |

| EV・PHEV | リーフ、プリウスPHEV | 負担減の可能性大 | 車重はあっても、それを上回る環境性能への優遇措置が期待されます。税制面では最も有利なポジションを維持しそうです。 |

| 古いガソリン車 (新車登録13年以上) | - | 負担増が濃厚 | 環境への負荷が大きいと見なされ、現行の重課措置(税金が割増になる制度)が維持、もしくはさらに強化される可能性があります。 |

EV・PHEVの税金も変わる?環境性能を重視した新制度の行方

これからのクルマ選びの主役ともいえる、EV(電気自動車)やPHEV(プラグインハイブリッド車)。環境性能を重視する新しい税制度では、これらのエコカーはどう扱われるのでしょうか?

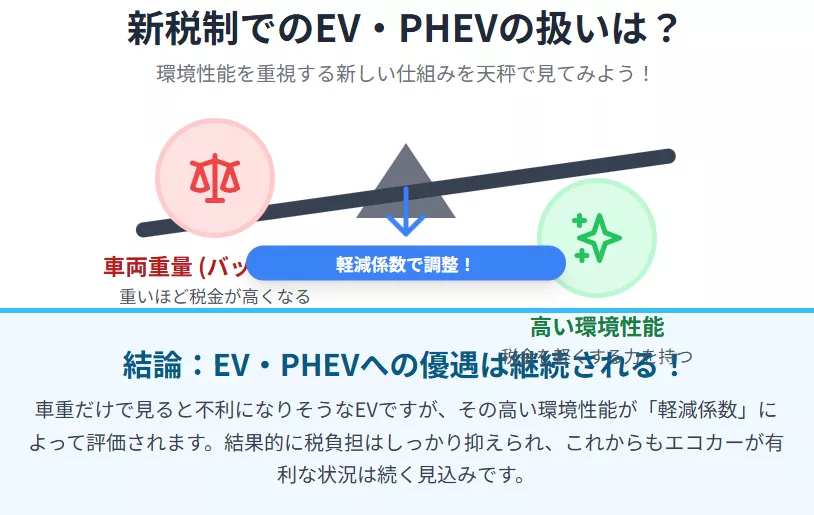

基本方針は「引き続き優遇」で揺るぎなし

まず、大前提として「EV・PHEVへの優遇はなくならない」と考えて間違いありません。 なぜなら、今回の税制改正の最大の目的が「カーボンニュートラルの実現」だからです。

国を挙げてEVシフトを進めている中で、その流れに逆行するような増税を行うことは考えにくいため、今後も税制面で最も優遇されるカテゴリーであり続けるでしょう。

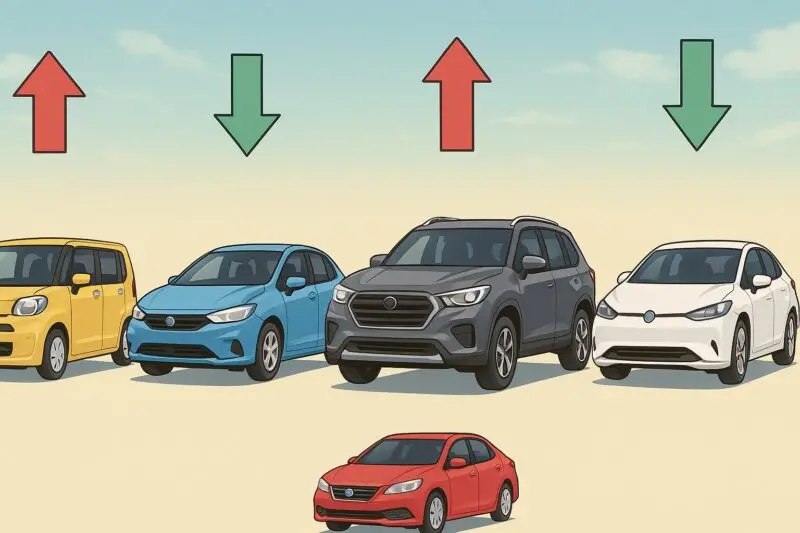

重量課税の「ワナ」と「救済措置」

先述の通り、EVは重いバッテリーを積むため、「重量課税」では不利になるという懸念があります。しかし、政府もこの点は認識しており、ちゃんと対策が考えられています。

それが、環境性能に応じた「調整係数」です。 例えば、「基本税額(重量で決定)× 環境性能係数(EVなら非常に小さい値)」といった計算式を導入することで、車重があっても最終的な税額は低く抑える、という仕組みです。

「重いけど、環境にすごく良いから、税金は安くしますよ」というわけです。

エコカー減税はいつまで?今後の優遇措置を徹底予測

車の買い替えを検討している方にとって、今すぐ関係するのが「エコカー減税」です。このお得な制度、一体いつまで続くのでしょうか?

結論から言うと、現行のエコカー減税には明確な期限が設定されています。

- エコカー減税(自動車重量税が安くなる制度): 2026年4月30日まで

- グリーン化特例(自動車税が安くなる制度): 2026年3月31日まで

この期限までに新車登録を済ませれば、現行制度の恩恵を受けることができます。

注意!減税の基準は年々厳しくなっています

「まだ期限まで時間がある」と安心するのは少し早いかもしれません。実は、減税の対象となるための燃費基準は、段階的に厳しくなっています。

例えば、2024年1月と2025年5月に、それぞれ基準が引き上げられました。これにより、「去年まで減税対象だったのに、今年買ったら対象外になっていた…」というケースも発生しています。

購入を検討する際は、その車種が「今現在」減税対象の基準をクリアしているか、ディーラーにしっかり確認することが重要です。

2026年5月以降、優遇措置はどうなる?

では、エコカー減税が終わってしまったら、優遇措置はなくなるのでしょうか? いいえ、そんなことはありません。

2026年5月以降は、「エコカー減税」という名前の制度から、新しい「重量課税」制度の中の優遇措置へと形を変えて引き継がれると考えるのが自然です。

つまり、「環境性能が高い車ほど税金が安くなる」という根本的な考え方は、今後も継続されるのです。

スポンサーリンク スポンサーリンク2026年に自動車税が変わる前に!今からできる対策と賢い選択

制度の全体像がわかったところで、次に気になるのは「私たち自身がどう動けばいいのか」ですよね。

税金が変わるという大きな変化の波を、ただ待つのではなく、賢く乗りこなしたいものです。

この章では、未来の課税方式の候補から、具体的な家計防衛術、そして最も賢い車の買い替えタイミングまで、あなたが今からできる対策を徹底的に掘り下げていきます。

- さよなら排気量区分?最有力候補「走行距離課税」とは

- 走行距離課税は不公平?国民の反発と予想される課題

- 「走行距離が長い人=増税」は本当か?新制度で損する人・得する人

- 将来の維持費はどう変わる?今からできる家計防衛術

- 車の買い替えはいつが正解?税制改正を見据えたベストタイミング

さよなら排気量区分?最有力候補「走行距離課税」とは

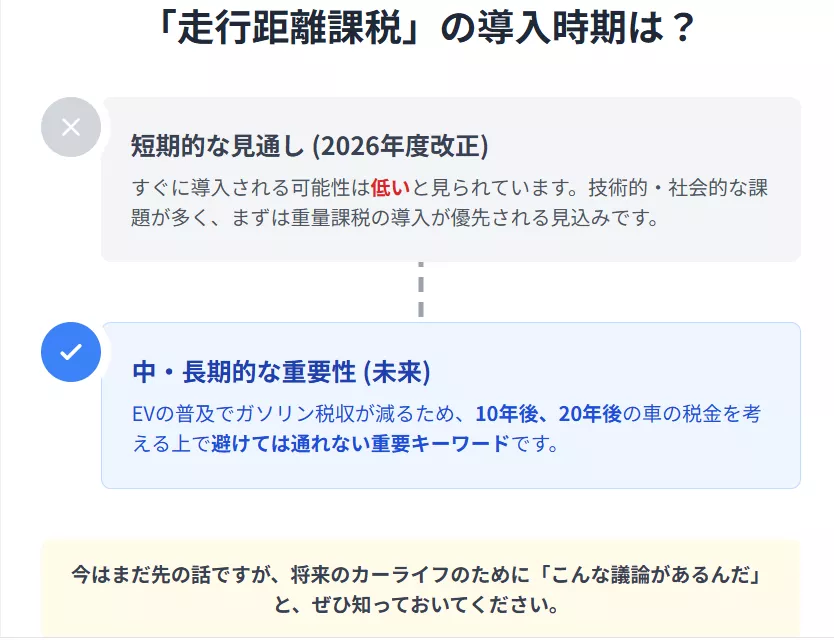

重量課税と並行して、もう一つ、将来的な導入が議論されているのが「走行距離課税」です。

※重要※ この「走行距離課税」は、2026年度の改正ですぐに導入される可能性は低いと見られています。しかし、10年後、20年後の車の税金を考える上で非常に重要なキーワードなので、ぜひ知っておいてください。

走行距離課税の基本的な仕組み

その名の通り、「車が走った距離に応じて税金を課す」という、非常にシンプルな考え方です。 ガソリン車であろうとEVであろうと、「道路をどれだけ利用したか」という公平な視点で税金を負担し合うことを目指しています。

なぜ今、導入が検討されているのか?

最大の理由は、EVやハイブリッド車の普及による「ガソリン税収の減少」です。 国が集めるガソリン税は、私たちが使う道路の整備や維持管理のための大切な財源です。しかし、燃費の良い車やガソリンを使わないEVが増えれば、当然この税収は減っていきます。

このままでは、将来的に道路を維持できなくなるかもしれません。その“穴”を埋めるための、新しい財源確保策の一つとして走行距離課税が議論されているのです。

走行距離課税は不公平?国民の反発と予想される課題

「走った分だけ」と聞くと公平に思えますが、実はこの制度には多くの課題があり、国民や自動車業界から強い反発の声が上がっています。

- 地方在住者への大打撃 公共交通機関が限られ、通勤や買い物に車が不可欠な地方では、都市部に比べて走行距離が格段に長くなります。「生活のために走っているのに、なぜ高い税金を払わなければならないのか」という、深刻な地域格差が生まれると懸念されています。

- プライバシー侵害の懸念 正確な走行距離を測るには、GPS機能などを搭載した機器が必要になります。これはつまり、「いつ、どこを走ったか」という個人の移動データが国に把握されることを意味し、「監視社会に繋がるのではないか」というプライバシー保護の観点から強い不安の声があります。

- 物流コストの高騰 トラックなどの運送業界の税負担が大幅に増加し、そのコストは最終的に配送料や運賃に上乗せされます。結果として、あらゆる商品の値段が上がるという、私たちの生活への直接的な影響も考えられます。

これらの大きな課題があるため、導入には非常に慎重な議論が必要とされており、実現までにはまだ多くのハードルがあるのが現状です。

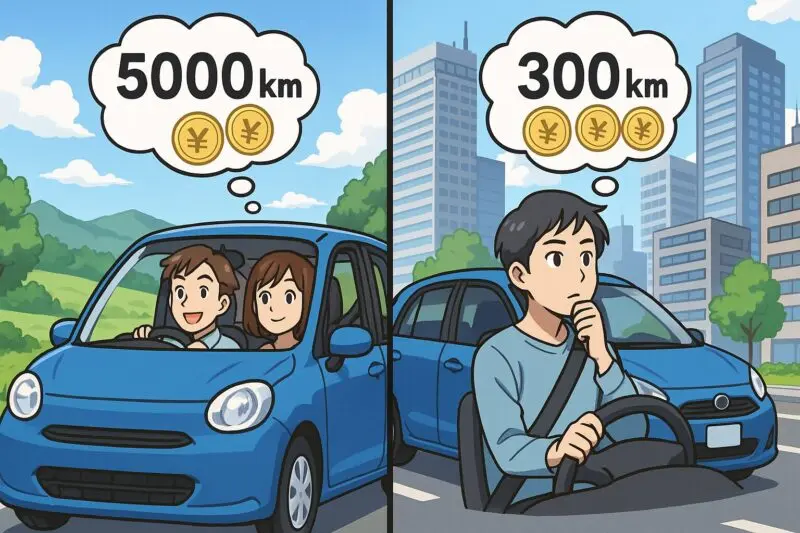

「走行距離が長い人=増税」は本当か?新制度で損する人・得する人

もし、将来的に走行距離課税が導入された場合、私たちの税負担はどう変わるのでしょうか。まさに「ライフスタイル」によって、税金の額が大きく変わる制度と言えます。

| 負担が増える可能性が高い人(損) | 負担が減る可能性が高い人(得) | |

| 居住地 | 地方や郊外に住み、車が必須な人 | 公共交通機関が発達した都心部に住む人 |

| 職業 | 長距離トラックの運転手、車で外回りをする営業職 | デスクワーク中心の人、在宅勤務の人 |

| 車の使い方 | 毎日の長距離通勤、ドライブが趣味の人 | 週末に近所の買い物でしか車を使わない人 |

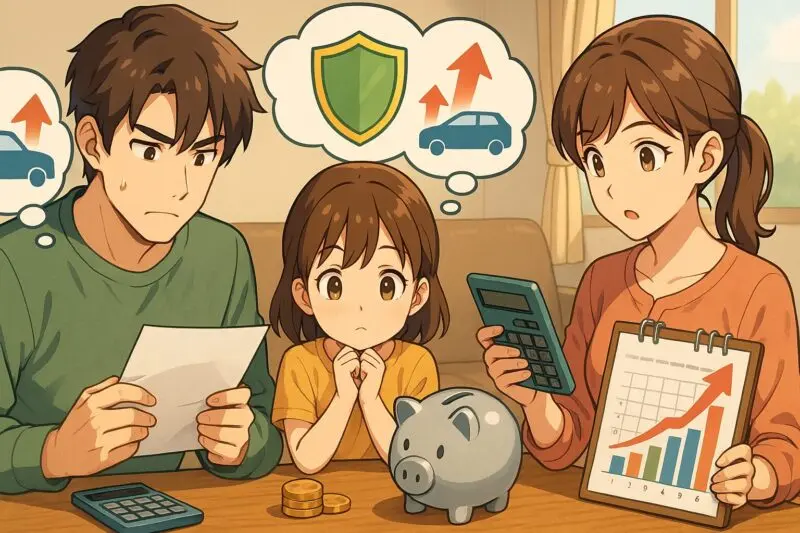

将来の維持費はどう変わる?今からできる家計防衛術

税金の仕組みが変われば、年間の維持費も当然変わってきます。将来を見据え、今からできる賢い家計防衛術を実践しましょう。

【守りの防衛術】固定費・変動費を今すぐ見直す

- 自動車保険を最適化する: 毎年なんとなく更新していませんか?年齢条件や運転者の範囲を見直したり、複数の保険会社から見積もりを取ったりするだけで、年間数万円の節約になることもあります。

- エコドライブを徹底する: 「急発進・急ブレーキ・急ハンドル」を避けるだけで、燃費は格段に向上します。燃料代を節約することは、最も手軽で効果的な維持費削減策です。

【攻めの防衛術】車の「持ち方」と「選び方」を変える

- 「重さ」と「環境性能」で車を選ぶ: これからの車選びは、排気量やデザインだけでなく、「車両重量」と「燃費性能」が維持費を左右する重要なポイントになります。カタログのスペック表を見る目を少し変えてみましょう。

- 「所有」から「利用」へ: 車の利用頻度が低い方は、思い切って車を手放し、カーシェアリングやレンタカーを活用するのも賢い選択です。必要な時だけ使うことで、税金、保険料、駐車場代といった莫大な固定費から解放されます。

車の買い替えはいつが正解?税制改正を見据えたベストタイミング

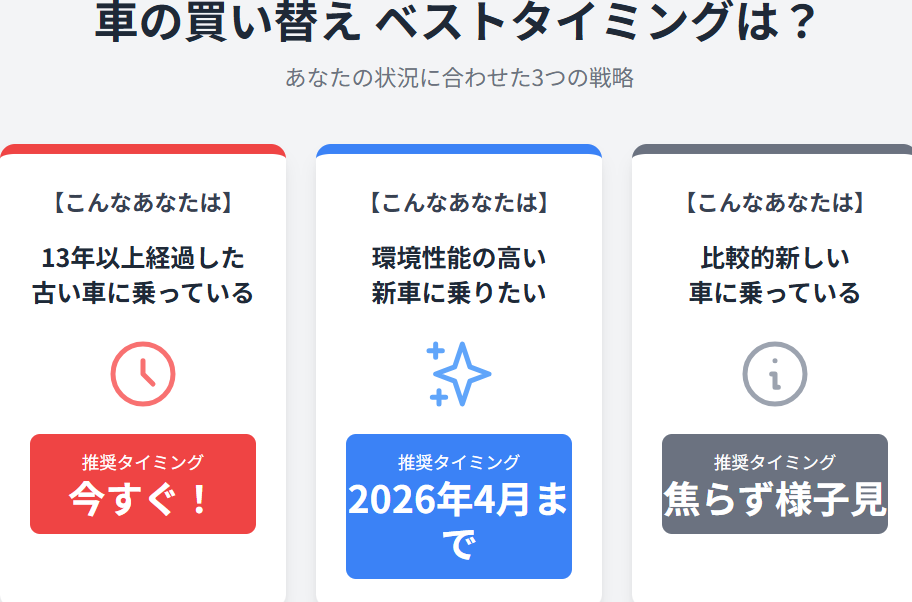

さて、いよいよ本題です。ここまで解説してきた情報を踏まえ、結局いつ車を買い替えるのが一番賢い選択なのでしょうか。あなたの状況に合わせたベストタイミングを3つの戦略で提案します。

【戦略①】今すぐ動くべき! → 13年以上経過した古い車に乗っている方

- 理由: 現行制度では、新車登録から13年を超えたガソリン車は自動車税が約15%も重課(割増)されています。新しい税制度でもこの流れは続くと見られており、乗り続けるメリットはほとんどありません。燃費も悪化している場合が多く、税金と燃料代の両面で損をしている可能性が高いです。

【戦略②】2026年4月までが狙い目! → 環境性能の高い新車に乗りたい方

- 理由: 自動車重量税が安くなる「エコカー減税」の恩恵を確実に受けられる最後のチャンスだからです。特に、自動車ディーラーが販売目標達成のために大幅な値引きキャンペーンを行う年度末の決算期(2026年1月〜3月)は最大の狙い目と言えるでしょう。

【戦略③】焦らず様子見もアリ! → 比較的新しい軽自動車やコンパクトカーに乗っている方

- 理由: これらの車種は、新しい「重量課税」が導入されても、税負担が大きく変わらない可能性が高いと予測されます。慌てて買い替えるよりも、2025年末に発表される新しい制度の全容をしっかり確認してから、じっくり次の愛車を検討する時間的余裕があります。

ご自身の車の状況とライフプランを照らし合わせ、あなたにとって最も有利なタイミングを見極めてください。

スポンサーリンク【総括】2026年に自動車税が変わる!重要ポイントと今後の備えを最終チェック

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。 2026年の自動車税改正は、単なる税金の値上げ・値下げではなく、「環境への貢献度」が車の価値を左右する時代の本格的な幕開けを意味します。

排気量から重量へ、複雑な税制からシンプルな制度へと、その変更は多岐にわたります。 この記事で解説した重要なポイントを、最後にチェックリストとしてまとめました。

今後の愛車との付き合い方や、賢い買い替えプランを立てるための最終確認として、ぜひご活用ください。

- 2026年、自動車税は環境性能を軸に大きく変わる

- 課税基準は「排気量」から「車の重さ+環境性能」が主流に

- 背景には「2050年カーボンニュートラル」という国の大きな目標

- 購入時の税金は消費税への一本化でシンプルになる可能性

- 保有時の税金も「重量ベース」の新税制にまとまる見込み

- 重量課税でもEVなどエコカーへの軽減措置がセットで検討中

- 重いSUVやミニバンは税負担が増える可能性に注意

- EV・PHEVへの税制優遇は新制度でも継続される見通し

- 現行の「エコカー減税」は2026年4月30日が最終期限

- 将来的な「走行距離課税」は地方在住者への影響が大きな課題

- 13年以上経過した古い車は増税傾向のため買い替えが有利

- 環境車の購入は現行のエコカー減税が使える2026年4月までがベストタイミング

- 今後の車選びは「軽さ」と「燃費」が維持費節約のカギ

- 最新の公式情報は2025年12月発表の「税制改正大綱」で最終決定

- 保険の見直しやエコドライブもすぐにできる有効な家計防衛術

関連

関連記事

「税収 過去最高」の裏で進むステルス増税。苦しい国民生活のカラクリとは

国の税収が過去最高を更新し続ける一方で、私たちの国民生活はなぜこれほど苦しいのでしょうか。この記事では、75兆円を超える税収増の巧妙なカラクリ、気づかぬうちに負担が増える「ステルス増税」の実態、そして税金の本当の使い道を徹底解説。国の借金が増え続ける構造的な問題を解き明かし、私たちの暮らしが豊かにならない根本原因に迫ります。

独身税はいつから?2026年4月導入の「子ども・子育て支援金制度」の全貌と影響を解説

独身税はいつから? 2026年4月から導入される「子ども・子育て支援金制度」の詳細を解説。対象者や負担額、徴収方法をわかりやすく説明します。

2026年自転車で何が変わる?青切符の反則金と新ルールを完全解説

2026年4月から自転車のルールが激変。「何が変わる?」の答えは「青切符(反則金)」の導入です。1.2万円のながらスマホ違反や対象年齢、信号無視などの罰則金額、車道・歩道の正しい走り方まで、知っておくべき変更点を完全網羅しました。

【要注意】車のエンジンかけっぱなしは違反!道路交通法の基準と対策

車のエンジンをかけっぱなしにして車を離れる行為は、道路交通法違反(停止措置義務違反)です。「コンビニなら大丈夫?」「エアコン使用時は?」といった疑問に答えつつ、基準となる違反点数や反則金、車両盗難リスクと具体的な対策を徹底解説します。